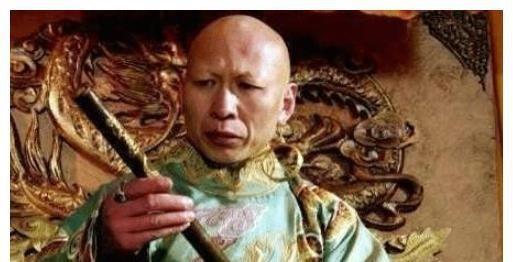

1363年,35岁朱元璋打败陈友谅。庆功宴上,他命人将陈友谅的妃子,18岁的阇氏带了上来:“陪我喝了这杯酒,便饶你不死”。 在元朝末年的乱世中,朱元璋和陈友谅这两个命运截然不同的人,最终却走向了一场生死对决。朱元璋出生在安徽凤阳一个贫苦农民家庭,少年时家中因天灾人祸而破败。 十六岁那年,朱元璋不得不沿街乞讨为生,后来在饥寒交迫之际投奔黄觉寺出家为僧。而在同一时期,陈友谅已经在湖北黄州聚集了一支精锐部队,并逐步扩大自己的势力范围。 这两个人的人生轨迹从一开始就呈现出巨大的差异。当朱元璋还在为一日三餐发愁的时候,陈友谅已经成为了一支军队的统帅,并开始在长江中游地区崭露头角。 随着元朝统治的衰落,各地起义军此起彼伏。陈友谅抓住时机,先在黄州击败了当地的元军,随后又连下数城,最终占据了江西全境。 朱元璋则在加入郭子兴的红巾军后,凭借着过人的军事才能逐渐崛起。他选择以濠州为根据地,利用长江天险,稳步发展自己的势力。 1358年,陈友谅击败了原红巾军首领徐寿辉,自立为汉王,势力范围迅速扩大到湖北、江西等地。此时的陈友谅已经成为了元末最强大的军阀之一。 为了对抗日益强大的朱元璋,陈友谅采取了联合战略。他与盘踞在太湖流域的张士诚结成同盟,企图形成对朱元璋的包围之势。 然而事态的发展出乎陈友谅的预料。朱元璋通过外交手段成功瓦解了这个同盟,不仅如此,还说服张士诚改变立场,共同对付陈友谅。 1360年至1363年间,朱元璋和陈友谅在长江中下游地区展开了一系列的争夺战。双方为了控制这一战略要地,投入了大量的军事资源。 陈友谅凭借着强大的水军优势,多次对朱元璋的地盘发起进攻。而朱元璋则充分利用地形优势,采取灵活的战术与之周旋。 经过数年的较量,双方的实力差距逐渐缩小。朱元璋通过不断吸收降军和招募新兵,军队规模和战斗力都得到了显著提升。 1363年农历八月,陈友谅集结了二十万水军,在鄱阳湖集结。这支水军装备了大量的战船,包括能够容纳数百士兵的大型楼船。 陈友谅的水军实力确实强大,单是大型战船就有三千余艘,每艘战船上都配备了强弓劲弩。而朱元璋的水军无论是在数量还是规模上都处于劣势,只有数百艘小型战船。 在决战之前,双方都在洪都城展开了一场持久战。陈友谅派重兵围攻洪都,而朱元璋则派遣大将蓝玉和朱文正死守城池。 这场围城之战持续了整整八十五天。当朱元璋率领主力军抵达战场时,陈友谅立即撤离洪都城,准备在鄱阳湖上与朱元璋决一死战。 战斗开始的前三天,陈友谅的水军占据着绝对优势。他们的大型战船形成严密的防御阵型,朱元璋的小型战船难以突破。 朱元璋的军队在这三天里损失惨重,不少战船被击沉,将士们伤亡不断。 一场突如其来的东北风改变了整个战局。这股强劲的东北风不仅限制了陈友谅大型战船的机动性,还为朱元璋的火攻战术创造了有利条件。 朱元璋抓住这个天赐良机,立即下令对陈友谅的战船发动火攻。 陈友谅的大型战船虽然坚固,但在火攻面前却显得异常脆弱。密集的船队反而成了火势蔓延的助力,一艘接一艘的战船被点燃。 在这场大火中,陈友谅损失了大量的将士和战船,其中包括他的亲弟弟陈友仁。 战斗进入最后阶段时,双方的主力在泾江口展开了最后的决战。在这场混战中,陈友谅不幸被一支流矢射中,当场阵亡。 陈友谅的死讯传开后,汉军士气立即崩溃。没有了主帅的指挥,这支曾经让朱元璋头疼不已的强大水军很快就土崩瓦解。 此后,原本属于陈友谅的地盘相继投降,朱元璋的势力范围得到了极大的扩张。 百官们一致推举朱元璋为吴王。 关于阇氏的记载,在正史中几乎无法找到详细的记录。根据一些史料的零星记载,阇氏是陈友谅的妃子之一,年仅十八岁。 朱元璋对待陈友谅的家眷采取了不同的政策,其中最引人注目的就是关于阇氏的处置。 在朱元璋建立明朝后,他在《大明律》中专门制定了关于纳妾的规定。这项法律规定四十岁以上无子的人才可以纳妾,违者要受到笞刑惩罚。 这条法律的出台背景一直是历史学界关注的焦点。有学者认为,这与朱元璋早期的经历有关,也可能与阇氏事件有某种联系。 在官方史料和野史之间,对阇氏后来的命运有着截然不同的记载。正史中几乎看不到关于阇氏的任何记载,这种刻意的回避本身就耐人寻味。 而在一些野史中,则详细记载了阇氏被纳入后宫后的故事。特别是关于潭王朱梓的身世之谜,更是引发了后人无尽的猜测。 对于朱梓的身世,史料中存在多种说法。官方记载中,朱梓是朱元璋的儿子,被封为潭王,统治长沙地区。 但在一些民间传说和野史中,却流传着不同的版本。这些记载虽然真实性存疑,但却反映了当时社会对这段历史的关注和解读。 历史学者们在研究这段历史时,必须格外谨慎。一方面要参考正史记载,另一方面也要重视野史中可能包含的历史真相。