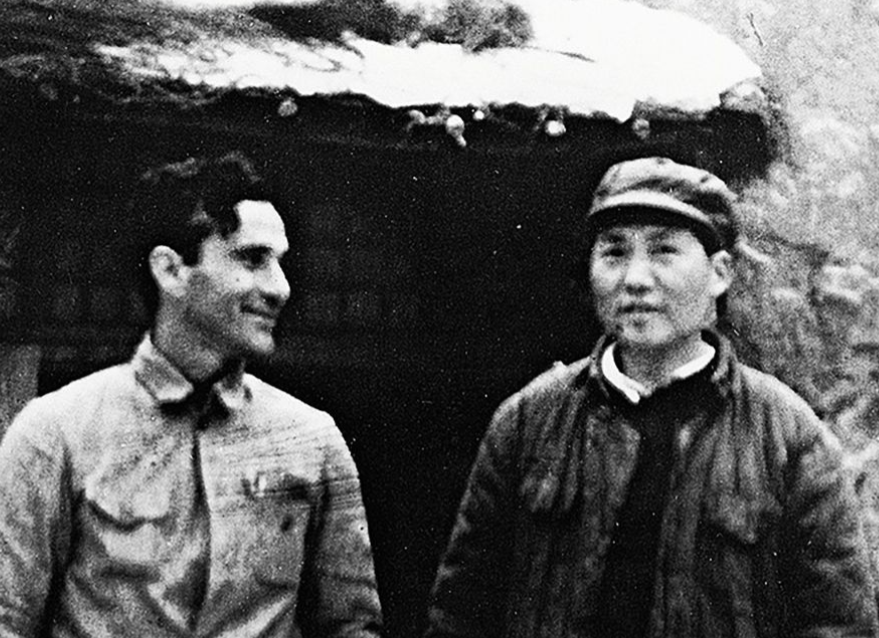

1937年,南京沦陷,一位日本高官找魏特琳,说要挑100名风尘女子,办一家慰安所,今后将不再侵犯难民营女人。不料,魏特琳竟答应了。 南京的冬天总是特别寒冷,尤其是1937年的那个冬天。在金陵女子文理学院的校园里,魏特琳教授正在为即将到来的战争做准备。 魏特琳1906年从美国威尔逊学院毕业后,便来到中国任教,在金陵女子文理学院担任教育学教授。她深深热爱着这片土地,更关心着这里的每一个学生。 1937年的南京,街道上弥漫着一种紧张的气氛。随着日军的步步逼近,大量市民开始逃离这座城市。政府机关、富裕人家纷纷南迁,但还有更多的平民百姓无处可去。 在这种情况下,魏特琳和其他在南京的外国友人开始筹备难民避难所。他们选择了金陵女子文理学院作为主要庇护场所,因为这里有足够的空间容纳难民。 难民营的建立并非易事。首先要解决的就是住宿问题,学校的教室、礼堂、走廊,甚至地下室都被改造成临时住所。为了容纳更多的难民,他们不得不在操场上搭建帐篷。 随着战事的推进,逃难的人越来越多。魏特琳和其他工作人员每天都要面对新的挑战:如何安置新到达的难民,如何维持基本的卫生条件,如何确保食物和水的供应。 在短短几周内,难民营的人数就突破了一万。其中大多数是妇女和儿童,她们来自社会各个阶层:有普通的农民、工人家庭,也有教师、学生,还有一些是从青楼妓院逃出来的风尘女子。 为了维持秩序,魏特琳制定了一系列规定。所有难民都要登记造册,按区域分配住处,每天按时分发食物和水。她还组织了难民自治小组,负责清洁、治安等工作。 难民营里的生活艰苦但有序。大家互帮互助,有的人负责烧饭,有的人负责打扫,有的人负责照看孩子。魏特琳经常在难民营中走访,了解大家的需求,解决实际问题。 虽然魏特琳多次向日军司令部提出抗议,但收效甚微。日军士兵不仅不把魏特琳的身份放在眼里,还经常用武器威胁她。 在难民营里,每天都有妇女被日军拖走。即便魏特琳拼命阻拦,但面对全副武装的日军,她也无能为力。 12月24日,一个改变难民营命运的日子。一名日本高级军官来到难民营,直接找到了魏特琳。这名军官提出了一个残酷的条件:要求魏特琳挑选100名风尘女子,送去新设立的慰安所。 军官声称,如果魏特琳答应这个条件,日军将不再随意进入难民营骚扰其他妇女。这个要求让魏特琳陷入了艰难的抉择。 魏特琳开始与难民营中的风尘女子们商讨这件事。这些女子大多是在战争爆发前就在南京从事风尘行业的人,她们对即将面临的处境非常清楚。 经过反复协商,魏特琳最终与日方达成了一个新的协议:将人数从100人减少到21人。这个数字的确定并非偶然,是在多方博弈下的结果。 在这21名风尘女子中,有的是主动提出要去的,有的是被推选出来的。她们都明白,这是为了保护难民营中数千名妇女和儿童。 签署协议的那天,魏特琳的日记中记录了这件事。她写道:"这是我一生中做过的最艰难的决定之一。" 为了确保协议的执行,魏特琳要求日方必须保证这21名女子的基本安全。虽然这个保证最终被证明毫无意义,但当时这是她能争取的最大让步。 在这21名女子离开难民营的那天,整个难民营笼罩着沉重的气氛。魏特琳坚持要亲自送她们离开,并要求日方派人护送。 这个决定后来确实在一定程度上减少了日军对难民营的骚扰。但这种相对的"安宁"是以21个女子的牺牲为代价换来的。 魏特琳开始着手加强难民营的管理,她重新规划了居住区域,加强了安保措施。所有年轻女性都被安排在最隐蔽的地方,外围则由年长者居住。 关于那21名风尘女子的命运,历史记载十分有限。但从其他慰安妇的经历可以推测,她们在慰安所遭受了无法想象的痛苦。 战后的调查资料显示,大多数被迫成为慰安妇的女性都没能活到战争结束。那些在南京大屠杀中幸存下来的难民,后来也陆续讲述了这段历史。 这些证词构成了南京大屠杀历史的重要组成部分。它们不仅记录了个人的苦难,也展示了战争给一个城市带来的深重灾难。 魏特琳的选择,至今仍是历史学家们讨论的话题。在极端的战争环境下,她不得不在"更大的牺牲"和"更小的牺牲"之间做出抉择。 这种道德困境在战争中并非个例。许多被迫在极端情况下做出决定的人,都面临着类似的艰难选择。 南京大屠杀期间,像魏特琳这样的国际友人还有很多。他们冒着生命危险保护中国平民,建立了多个安全区。 这些外国友人中,有传教士、医生、商人和教师。他们本可以选择离开,但都选择了留下来帮助中国人民。 然而,这些国际友人的结局也很悲惨。在冷战时期,许多人因为留在中国期间的经历而受到怀疑。有的被驱逐出境,有的回国后遭到审查。

半瘫人

国内有个教授说中国人缺少报复心态[点赞],我想说的是什么时候能报仇?妈的百度和头条给我限流了,艾公说得没错:灭日是功在千秋[点赞]

水沝淼水淼 回复 02-25 18:55

支持艾公!为死去人报仇!为老百姓报仇?!

阳光

悲哀啊!

舍 予

消灭鬼子,踏平倭国。

用户12xxx25

日本人永远不可信!