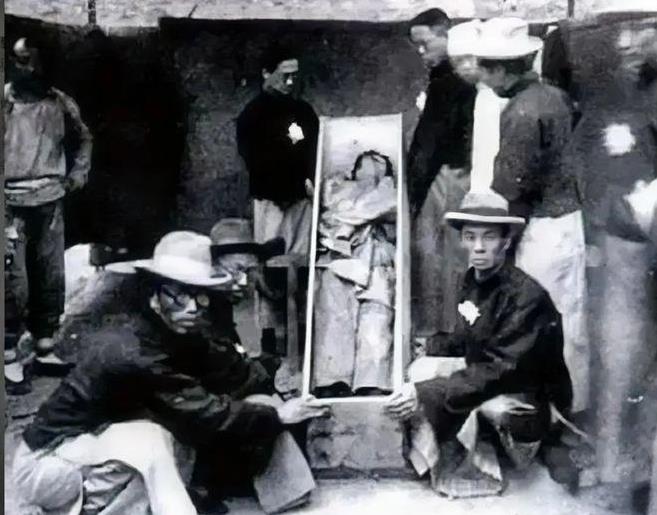

1926年,著名记者邵飘萍,被军阀杀害后,一张罕见的遗容,从照片中我们可以看到,他的右眼下方有一个明显的子弹孔,据记载当时的法警用马枪向其脑后射击,砰然一响,他应声倒地,子弹由右眼穿出,邵飘萍壮烈牺牲,年仅四十岁。 1918年的北京城正处于军阀混战的动荡时期,各种报纸杂志大多依附于军阀或政客,缺乏独立性与批判精神。在这样的背景下,邵飘萍创办了《京报》,这份报纸的创办为当时的新闻界注入了一股清流。 《京报》坚持"不党不群、不偏不倚"的办报方针,主张新闻真实性与客观性,在当时的新闻界独树一帜。这份报纸设有时事评论、学术研究、文艺副刊等多个版面,全面反映社会现实,传播进步思想。 邵飘萍同时创办了新闻编译社,专门翻译和介绍国外重要新闻,扩大了中国人对世界的认知。新闻编译社不仅为《京报》提供国际新闻,还向全国多家报社供稿,在传播国际信息方面发挥了重要作用。 《京报》的成功让邵飘萍看到了新闻教育的重要性,他意识到中国急需培养专业的新闻人才。在北京大学校长蔡元培的支持下,邵飘萍开始在北大讲授新闻学课程。 这是中国高等教育史上最早的新闻学专业课程之一,课程内容包括新闻采写、编辑技巧、报社管理等实用知识。邵飘萍将自己多年的办报经验融入教学,为学生们提供了宝贵的实践指导。 在北京大学,邵飘萍还组建了新闻学研究会,这个研究会成为了培养新闻人才的重要平台。研究会定期举办讲座、研讨会,邀请资深新闻工作者分享经验,让学生们接触到最前沿的新闻实践。 新闻学研究会吸引了许多进步青年的加入,其中就包括后来在中国历史上产生重大影响的毛泽东。研究会的成员们不仅学习新闻知识,还经常讨论社会问题,形成了一个独特的进步思想交流平台。 邵飘萍的新闻教育工作开创了中国新闻专业教育的先河,为后来全国各地新闻教育的发展提供了重要参考。他培养的学生中,有许多人后来成为了中国新闻界的中坚力量。 在北京大学任教期间,邵飘萍与众多新文化运动的重要人物建立了深厚友谊。他经常参加陈独秀、李大钊等人组织的学术讨论会,与这些进步知识分子探讨国家命运和社会改革。 这个特殊的历史时期,北京大学成为了新思想的重要发源地。邵飘萍在与这些知识分子的交往中,逐渐形成了更加开放和进步的思想认识,这些认识也反映在他的办报实践中。 在北大新闻学研究会中,邵飘萍对进步学生表现出了极大的热情和耐心。他不仅教授专业知识,还经常与学生们探讨社会热点问题,鼓励他们用新闻的方式记录时代变迁。 这些课堂讨论往往会延伸到课后,邵飘萍的办公室经常聚集着求知若渴的学生。他为学生们分析重要新闻事件,讲解采访技巧,指导写作方法。 在众多学生中,邵飘萍特别关注那些来自全国各地怀抱理想的青年。当他得知毛泽东有办报的想法时,立即表示愿意提供专业指导和实践建议。 这种指导不仅限于技术层面,更重要的是新闻理念的传授。邵飘萍强调新闻工作者应该具有独立思考的能力,要敢于揭露社会问题,为民众发声。 他的这些理念对后来的《湘江评论》产生了深远影响。《湘江评论》虽然只发行了很短的时间,但其犀利的文风和关注民生的特点,明显带有邵飘萍新闻风格的印记。 在新闻写作技巧方面,邵飘萍教会学生们如何选择新闻角度,如何进行深入采访,如何用生动的文字表达复杂的社会现象。这些基本功的训练,为许多青年日后的革命宣传工作打下了坚实基础。 同时,邵飘萍的办公室也成为了进步思想传播的重要场所。他收藏了大量国内外进步书刊,经常借给学生阅读,帮助他们开阔视野,了解世界发展趋势。 在邵飘萍的影响下,许多学生开始尝试创办进步刊物。这些刊物虽然存在时间不长,发行量也不大,但都成为了传播新思想的重要渠道。 1926年的北京城笼罩在张作霖军阀统治的阴影下。这一年,因《京报》刊登了大量批评军阀统治的文章,邵飘萍被军警逮捕入狱。 在狱中,邵飘萍遭受了非人道的折磨,但始终没有放弃自己的新闻理想。军阀当局对这位敢于揭露真相的新闻工作者恨之入骨,最终做出了残酷的处决决定。 在一个寒冷的早晨,法警用马枪向其脑后射击,子弹从右眼穿出。邵飘萍就这样壮烈牺牲,年仅四十岁。 这位为新闻理想献身的勇士,在生命的最后时刻依然保持着记者的尊严。当时拍摄的遗容照片清晰记录了这一惨烈的历史时刻,右眼下方的弹孔成为了军阀统治暴行的铁证。 邵飘萍的牺牲在全国新闻界引起了强烈反响。许多报社发表评论,谴责军阀的暴行,追悼这位杰出的新闻工作者。 这一事件成为了中国新闻史上的重要转折点。更多的新闻工作者开始意识到,新闻自由需要用生命去捍卫,真相的代价有时候是如此沉重。 1949年新中国成立后,邵飘萍被追认为革命烈士。这个决定是对他为中国新闻事业作出贡献的最高褒奖。