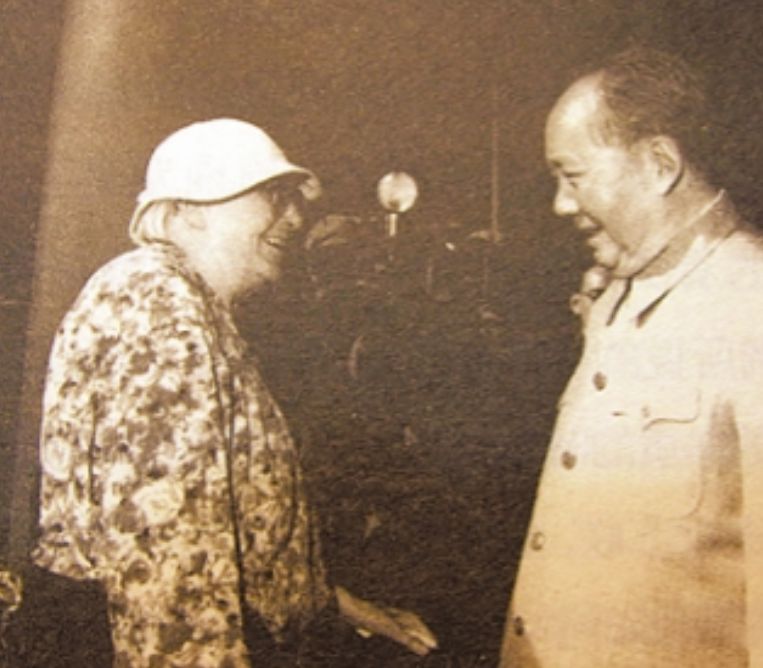

1969年,周总理叫醒正在休息的毛主席:主席,苏联打我们了! 1969年3月2日凌晨,北京中南海的宁静被一阵急促的脚步声打破。周恩来总理带着一份紧急军事报告,来到了毛主席的房间。 "主席,苏联打我们了,在珍宝岛。"这句话瞬间打破了中南海的宁静,也揭开了中苏关系彻底破裂的序幕。 这一刻的到来并非偶然,而是中苏关系从蜜月期走向破裂的必然结果。新中国成立之初,百废待兴,工业基础几乎为零。 毛主席当时曾说:"我们现在能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,但是连一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一颗子弹都不能造。" 在这样的背景下,中国实行了"一边倒"的外交政策,全面倒向社会主义阵营的老大哥——苏联。苏联也确实在中国最困难的时期伸出了援手。 成千上万的苏联专家来到中国,帮助中国建设工业体系。从鞍山钢铁厂到长春第一汽车制造厂,从哈尔滨电机厂到兰州石化工业基地,处处都能看到苏联援助的身影。 到了五十年代末期,中国已经建立起了相对完整的工业体系,能够生产汽车、飞机,甚至开始了核工业的研究。但就在这时,中苏关系却出现了致命的裂痕。 赫鲁晓夫上台后,提出了"和平共处"的新政策,主张与资本主义国家和平相处。这在中国看来,是对革命理想的背叛。 1960年,两国的分歧公开化。苏联单方面撤走了所有在华专家,带走了大量技术资料,中断了数百个援助项目。 这一举动让正在进行"大跃进"的中国措手不及。更重要的是,这件事情刺痛了中国人的自尊心。 从此以后,中苏两国的关系急转直下。双方不仅在意识形态问题上争论不休,在具体政策上也开始针锋相对。 1969年3月的珍宝岛之战,中苏双方爆发了三次大规模武装冲突。苏联军队出动了装甲车和坦克,妄图通过武力夺取珍宝岛。 面对装备优势明显的苏军,中国边防军人依托阵地,进行了英勇顽强的抵抗。这场战斗最终以苏军58人死亡、94人受伤的代价告终。 但是,这场边境冲突并没有就此结束,反而演变成了一场更大的危机。苏联国防部长格列奇科元帅公开扬言,要对中国的核试验基地和政治中心进行核打击。 苏联的军方报纸《红星报》更是发表文章,声称要给中国以"毁灭性的核打击"。在莫斯科街头,反华示威游行此起彼伏。 面对如此严峻的局势,中国政府立即采取了一系列应对措施。毛主席提出了著名的"深挖洞、广积粮、不称霸"的战备方针。 全国各地开始大规模修建防空工事,工厂开始向山区疏散。重要的工业设施转移到了大后方,大城市开始构筑地下防空网络。 军队方面,全军进入了一级战备状态。边境地区的部队全部进入战斗位置,雷达站24小时不间断监视苏联动向。 为了防止首都被一次打击而瘫痪,中央领导人开始分散转移。毛主席前往武汉坐镇,其他领导人分别前往全国各地。 与此同时,中国也在展示自己的核力量。在9月23日和29日,中国连续进行了两次地下核试验。 每次核试验的威力都相当于300万吨级的氢弹,向苏联传递了一个明确的信号:中国虽然不愿意挑起战争,但也绝不畏惧战争。 全国各地的大学全部停课,学生下放到农村或转移到其他地方。重要档案资料被转移到云南等偏远地区存放。 军队的疏散规模达到94万人,这在新中国成立以来还是第一次。全国各地的大中城市都进行了防空演习,人民防空意识得到了空前的提高。 北京等重要城市的机场采取了特殊防护措施。在跑道上设置了障碍物,防止苏联空降部队突袭。 就在中国全力备战的同时,一个意想不到的转机出现了。苏联驻美大使多勃雷宁在华盛顿紧急约见了美国政府高层。 会面的内容很快通过特殊渠道传到了中国:苏联正在试探美国对中苏冲突的态度。苏联想要确保如果他们对中国发动核打击,美国会保持中立。 但是美国总统尼克松的回应让苏联大为意外。美国政府明确表示,如果苏联对中国发动核打击,美国将视之为第三次世界大战的开始。 为了让这个信息传递给中国,《华盛顿明星报》发表了一篇题为《苏联欲对中国做外科手术式核打击》的报道。这篇报道很快传到了中国决策层的案头。 尼克松政府的态度让局势出现了转机。美国总统签署了一份准备对苏联130多个城市和军事基地进行核报复的命令。 这个决定实际上宣告了苏联的核打击计划破产。因为一旦中苏之间爆发核战争,美国必然会介入,这将演变成一场世界性的核大战。 这场危机成为了中美关系解冻的重要契机。此前20多年,中美之间几乎没有任何正式往来。 但是在共同应对苏联威胁的过程中,中美两国逐渐找到了对话的机会。这为后来的"乒乓外交"和尼克松访华创造了条件。 10月20日,中苏双方在北京展开谈判。虽然谈判过程并不顺利,但至少避免了战争的爆发。