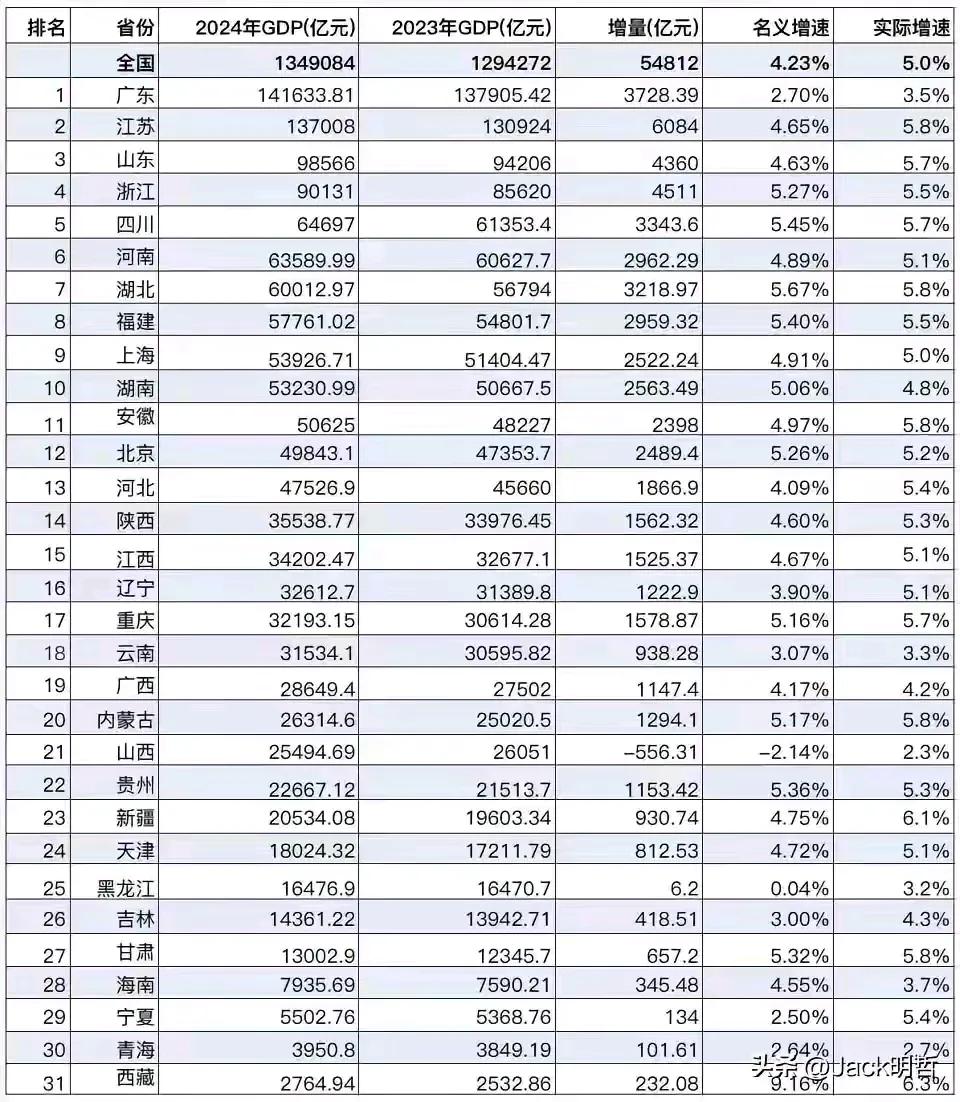

在当下中国,一种看似矛盾的现象引发广泛关注:部分居民具备一定财富积累,然而消费意愿却并不强烈。这一现象背后,实则蕴含着诸多复杂因素。 一,贫富差距越来越大,有钱人越来越有钱,底层人民越来越难挣钱,有钱人,钱生钱,根本没地方花钱,底层人民拿命换钱,能解决温饱问题之后所剩无几,教育,医疗,养老都没有保障。 二、预防性储蓄动机强烈 社会保障体系有待完善:尽管我国社会保障体系不断发展,但在一些关键领域仍存在优化空间。例如,在医疗方面,虽然医保实现了广泛覆盖,但对于一些重大疾病、罕见病的高额治疗费用,患者仍需承担相当比例的支出。这使得居民为应对可能出现的高额医疗账单,不得不提前储蓄。在养老领域,随着人口老龄化加剧,养老负担逐渐加重,仅依靠基本养老保险难以满足高品质的养老生活需求。居民担忧老年生活质量下降,因此倾向于增加储蓄,以备养老之需。 就业与收入不确定性:当前经济环境面临诸多变数,产业结构调整、技术革新等因素导致就业市场竞争加剧。许多行业面临裁员风险,部分企业经营状况不稳定,使得员工收入难以得到可靠保障。例如,互联网行业的周期性调整,导致大量从业者面临失业或降薪压力。居民为应对可能出现的失业或收入减少情况,会选择减少当期消费,增加储蓄以增强经济安全感。 三、消费观念与习惯的影响 传统节俭观念根深蒂固:中国传统文化中,节俭一直被视为美德,这种观念深入人心。许多居民自幼接受节俭教育,习惯了精打细算的生活方式,即便在经济条件改善后,消费行为依然较为保守。例如,一些中老年人即便拥有足够的财富,在日常生活中仍会尽量减少不必要的开支,如购买低价商品、重复使用物品等。这种传统消费观念在一定程度上抑制了居民的消费欲望。 消费升级与品质追求的矛盾:随着居民收入水平提高,对消费品质有了更高追求,但市场上优质产品和服务的供给有时难以满足需求。消费者担心购买到质量不佳或不符合预期的商品,在消费决策时会更加谨慎。例如,在高端化妆品、进口食品等领域,消费者对产品质量和真伪存在担忧,导致其在购买时犹豫不决,宁愿选择储蓄而非轻易消费。 四、消费环境与市场因素 消费基础设施不均衡:在一些农村和偏远地区,商业网点布局不完善,物流配送体系不健全,限制了居民的消费选择。例如,一些大型电商平台的商品无法及时送达,居民难以购买到心仪的商品。同时,部分地区的消费配套设施,如停车场、休闲娱乐场所等建设滞后,影响了居民的消费体验,降低了消费意愿。 消费市场存在信息不对称:在一些行业,消费者难以获取准确的产品信息,导致对产品质量和价格缺乏信任。例如,在装修建材市场,产品品牌众多,质量参差不齐,消费者很难辨别优劣,容易遭遇价格欺诈。这种信息不对称使得消费者在消费时心存顾虑,从而减少消费行为。 五、房地产挤压消费 购房压力巨大:房价在过去较长一段时间内处于高位,许多家庭为购买房产,需支付高额首付并背负长期房贷。购房支出不仅耗尽了家庭的大部分积蓄,还使得后续的消费能力大幅下降。例如,一对年轻夫妻为在城市购买一套住房,可能需要双方家庭共同出资,并承担高额房贷,每月收入的大部分用于偿还贷款,从而在其他消费方面不得不节衣缩食。 房产财富效应的抑制作用:虽然房产是家庭财富的重要组成部分,但当房价过高且市场波动较大时,居民会更关注房产的保值增值,而非将其视为消费的支撑。例如,在房价不稳定的情况下,居民担心房产贬值,即便拥有房产财富,也不敢轻易将其转化为消费,而是选择观望或进一步储蓄,以应对房产市场的不确定性。 我国居民有钱却消费不振是多种因素综合作用的结果。要激发居民消费潜力,需从完善社会保障体系、引导消费观念转变、优化消费环境、稳定房地产市场等多方面入手,多措并举,才能有效促进消费增长,推动经济的可持续发展。