1950年代,苏联对中国的工业化援助并非简单的国际友谊,而是策略性的外交考量。当时,两大超级大国苏联和美国正处于冷战对峙状态。新兴的中华人民共和国在朝鲜战争中表现出色,令苏联看到了潜在的合作伙伴与战略盟友的价值。基于当时的国际形势,苏联迅速采取行动,决定“援助”中国,通过提供经济帮助来加强双方的关系。

在中国,苏联启动了一系列旨在建设现代工业基础的庞大项目,这些项目涵盖广泛领域,从冶金工业到国防科技,涉及156个重点工业项目。不仅如此,苏联还派遣大量技术人员承担顾问角色,从技术层面上全方位支持中国的工业建设。这样的支持无疑对处于工业化初期的中国起到推动作用,帮助中国建立起独立的工业体系。然而,援助的背后是利害关系的错综复杂,所有这些项目并不是赠予,而是有偿的生意。中国为了这些项目需要以高利率贷款购买,苏联不仅在经济上获益,还将中国牢牢绑入其政治阵营。

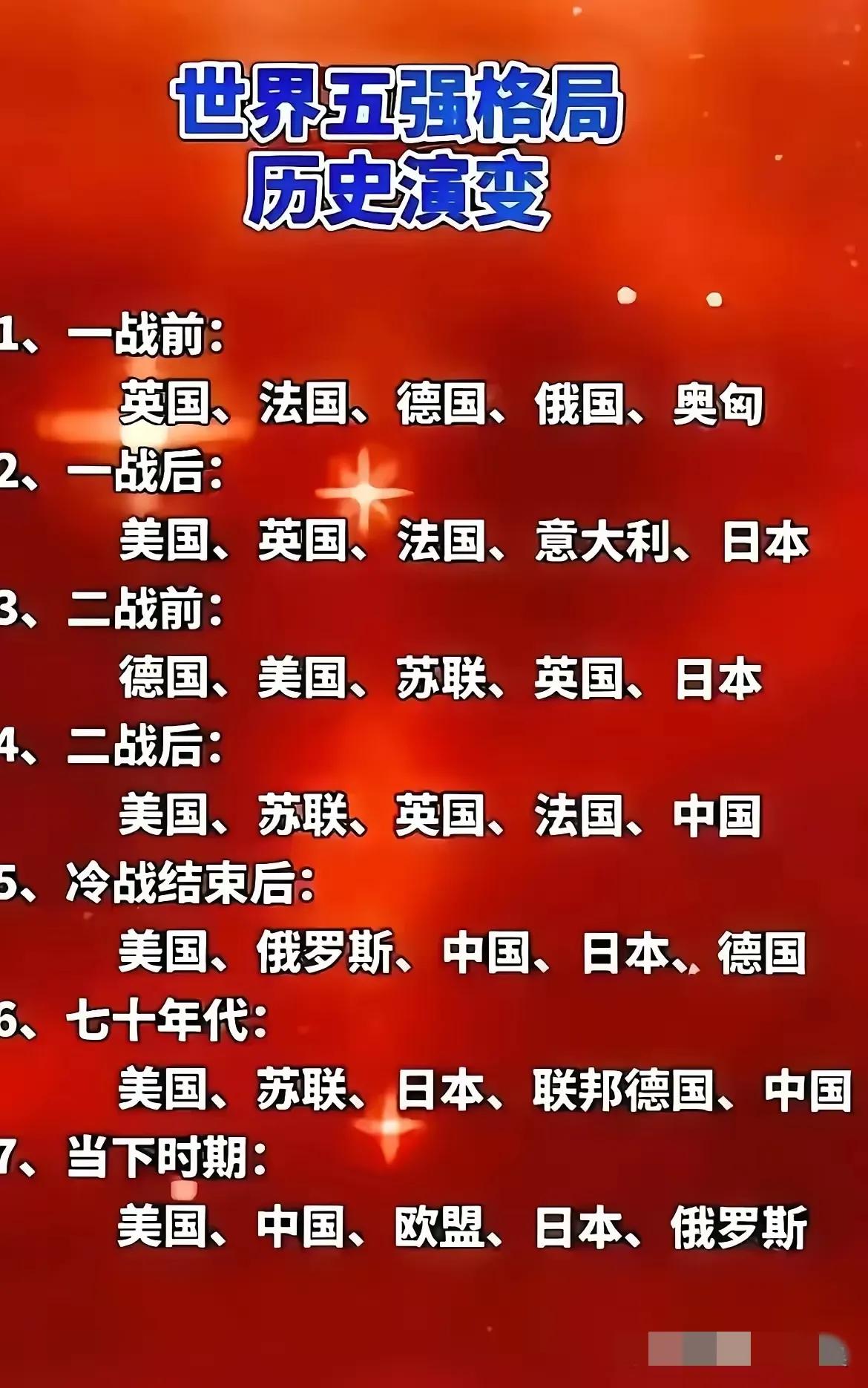

几年后,两国关系出现裂痕,苏联对中国的借款偿还提出了严苛的要求。1960年代初,中国不仅面临经济困难,还要面对苏联的催债压力,这成为三年自然灾害期间一项沉重负担。显然,苏联在帮助中国的过程中,一个重要动机是实现其自身的经济和地缘政治利益。这种看似无私的援助,只是苏联在冷战棋局中部署的一个策略,体现出国际政治中深刻的复杂性。回溯这段历史,我们可以看出国家间利益博弈的永恒性,提醒我们在面对国际合作时始终保持清醒的头脑。