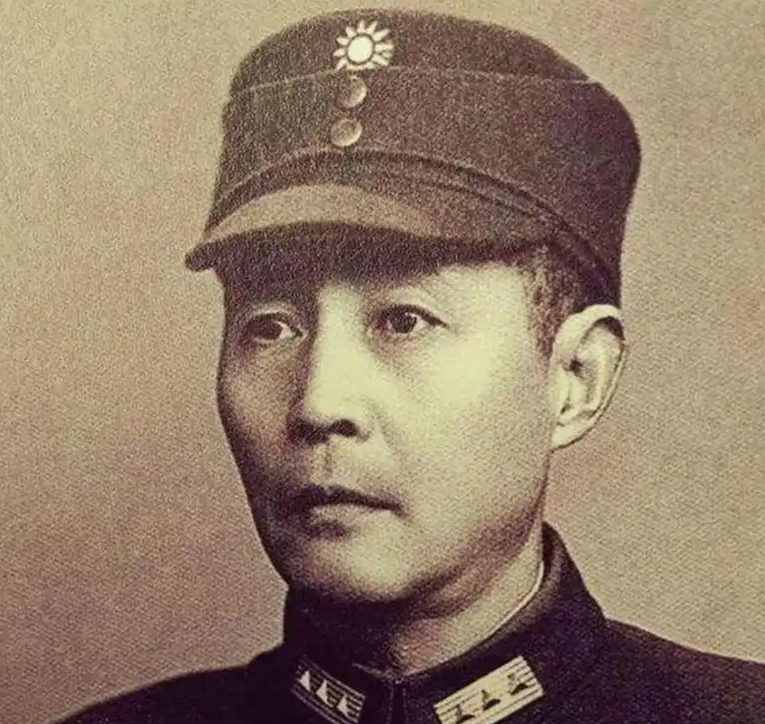

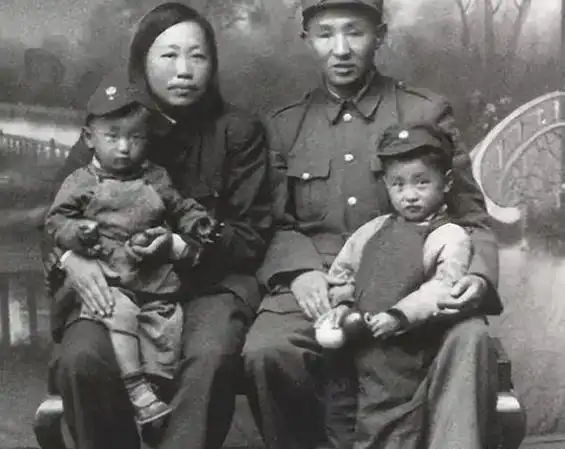

上世纪六七十年代,国防科委副主任张爱萍上将处境不佳,专门写了一封信给广州军区某领导,请求保护一下自己的儿子(在部队服役)。张副主任的儿子找去后,却吃了闭门羹,信被撕毁,不久后被分配到农场劳动去了。 广州军区司令部大门前的卫兵站得笔直,秋日的阳光斜斜地洒在他的钢枪上。这一天,一位身着军装的年轻军人站在门前,手中捏着一封信,那是他父亲张爱萍上将亲笔所写。这位年轻人是张爱萍的儿子,此刻正怀着复杂的心情等待被允许入内。 张爱萍同志的一生,是革命与坚韧、理想与信念的生动写照。从出生在四川省达县一个普通农民家庭的那一刻起,张爱萍的命运便与中国的革命事业紧密相连。在那个风雨如晦的时代,他没有选择安逸的生活,而是义无反顾地投入到了伟大的革命洪流中,始终秉持着对党忠诚、为民族解放和人民幸福而奋斗的初心。 张爱萍的革命生涯从少年时代便开始了。1925年春,他进入达县中学,开始接触并参与革命活动。少年张爱萍的心中埋下了革命的种子,而这一种子很快就生根发芽。1926年4月,他加入了中国共产主义青年团,1928年8月,他转为中国共产党党员,正式踏上了为共产主义事业奋斗的道路。从那个时刻起,张爱萍的生命轨迹便不再是个人的历史,而是与中国革命的命运紧紧交织在一起。 在革命战争的年代,张爱萍面临了种种艰难与考验。尤其是在上海的地下工作期间,他无畏地投入到了白色恐怖的漩涡之中。张爱萍两次被敌人逮捕,并且经历了残酷的审讯与囚禁。然而,无论身处怎样的困境,他始终未曾动摇自己的革命信仰。在监狱中,张爱萍展现了共产党员的坚定与气节,他不仅坚持不向敌人低头,而且在极其艰苦的条件下,继续传播革命思想,保持革命气节。这种在困境中展现的勇气和信念,成为了张爱萍一生革命精神的缩影。 抗日战争期间,张爱萍的革命斗争进入了一个新的阶段。尽管面临敌人的疯狂“扫荡”和“铁壁合围”,他依然顽强地坚持斗争,在沪杭宁地区积极发展武装力量,并致力于开展统一战线工作。那个时期,张爱萍的军事才干与政治智慧得到了充分展现。为了抵抗侵略者,他不惧艰险,广泛组织群众,增强地方的抗战力量。他始终坚信,只有团结一切可以团结的力量,才能形成最强大的抗敌阵线。 随着新中国的建立,张爱萍为社会主义建设事业做出了不可磨灭的贡献。在党的领导下,他将自己的一生奉献给了国家的解放与建设,尤其在军队建设和国防工作方面,他始终发挥着重要作用。张爱萍同志在这段时期,心系国家和人民,始终保持着对党忠诚、对人民负责的精神。 然而,张爱萍的革命生涯并未一帆风顺,他遭遇了惨痛的迫害。张爱萍不仅被批斗、囚禁长达六年之久,甚至因此左腿致残。面对这场突如其来的灾难,张爱萍依旧保持着共产党员的钢铁意志。他不畏威胁,不向暴力屈服,在极度的困境中,他依然坚持自己的信仰和原则。尽管身体受到了严重的伤害,但他从未屈服于恶势力,依然正气凛然地进行了坚决斗争。这种刚直不阿的精神,展示了张爱萍无畏的革命品格和他对党和人民的无限忠诚。 这封信承载着太多期望。在当时的形势下,张爱萍作为国防科委副主任的处境已经十分艰难。他深知儿子在部队服役,难免会受到牵连。这封写给老战友的信,或许是他能为儿子做的最后一件事。 门卫例行公事地询问来意。得知是要见首长并递交张爱萍的亲笔信后,卫兵的态度虽然依然公事公办,但还是立即打了内线电话。然而,传回来的答复却让人意外:首长不在机关。卫兵转达了可以代为转交信件的意思。 年轻人本想拒绝,但在军队中,即便是传递一封信也要遵守相应程序。他只得将信交给了卫兵,期待能得到回音。就在他准备离开时,一个熟悉的声音在身后响起。那是他所在团的一位领导,正巧来司令部开会。这个偶然的相遇,揭开了方才那个"首长不在"托词的真相。这位曾经与张爱萍并肩作战的老战友,在特殊的年代里选择了明哲保身。不仅如此,他还下达了一道命令,要求将这个年轻人调离部队,前往农场劳动。 这就是那个特殊年代的一个缩影。即便是像张爱萍这样位居要职的将领,在风雨飘摇的日子里,也无法保护自己的亲人。那封未能送达的信,成为了一个时代的见证,诉说着人性的复杂和世事的无常。