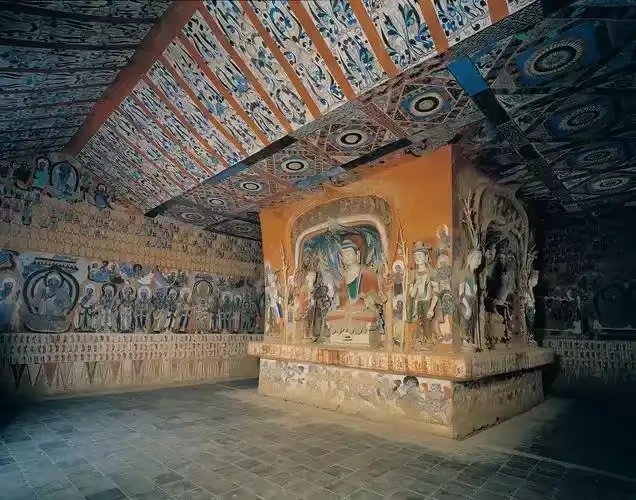

1919年,一起引发中加两国关注的盗墓事件成为东西方文化冲突的焦点。涉及人物克罗茨利用当时中国的社会动荡,将一座被错误认定为明末将领祖大寿墓的文物运至加拿大皇家安大略博物馆。此事不仅反映出西方对东方神秘文化的高度兴趣,更是海外寻求吸引观众而不择手段获取展品的典型,背后隐藏的是对历史的误解和文化的掠夺。

这种文物非法流失问题的出现,很大程度上源于当时东西方缺乏有效的沟通和保护机制。一方面,西方世界迫切希望借助那些带有东方神秘色彩的展品来增强博物馆的吸引力;另一方面,以克罗茨为代表的盗墓者则趁机利用社会的困境和官员的贪腐,轻而易举地将中国的文化瑰宝运至国外。然而,这座伪造的墓葬自始至终被学术界质疑,因为其形制和出土文物与祖大寿的身份并不匹配。随着辽宁兴城谕祭残碑的出土,揭示了祖真正的埋葬地点,这场跨国界的历史错误被最终揭穿。

从最终的揭露中我们可以看到,这场风波更多地暴露了文化遗产保护体系的软肋。当遗失的文物如同民族的伤痕留在异乡,它们不仅诉说着被掠夺的命运悲剧,更警醒着要加强文化传承的必要性。现代的中国在考古研究及文物保护意识上取得了显著进步,这也是对历史教训的深刻反思。通过国际合作与立法的完善,我们肩负着历史的责任,确保文化遗产不再被侵犯。唯有如此,这些无法被复制的文化珍品才得以在它们的故土绽放光芒,承载起民族源远流长的历史血脉。