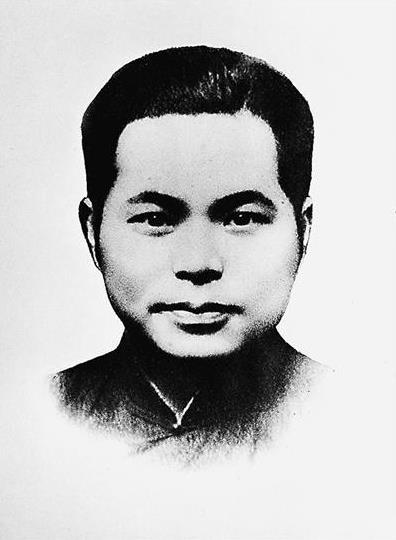

1950年6月18日,蒋鼎文奉命监督国民党元老陈仪的死刑执行。临刑前,蒋鼎文为陈仪准备了酒水和食物,但陈仪平静地回应:“不需要了,执行吧。”他双手被缚,被押向刑场。尽管是夏季,空气中却弥漫着一股凉意,偶尔传来几声麻雀的叫声,划破了四周的寂静。 陈仪无视脚底的碎石,稳步前行,目光淡然。押解他的官员不耐烦地踢开脚下的碎石,尘土四散。寂静中,一声枪响,曾任中华民国陆军二级上将的陈仪,结束了自己的一生。 陈仪早已预见自己的命运。他曾深知,早年做出的决定最终会带来这样的结局。然而,让他没有料到的是,将他送入刑场的,不是外敌,而是他曾提携过的徒弟——汤恩伯,曾经的亲信和朋友。 这一切的起因可以追溯到几年前。陈仪出生于1883年,成长于浙江。他从小接受私塾教育,后来进入浙江求是书院。二十岁时,他赴日本留学,并在那里与蒋介石相识。两人志向相投,彼此惺惺相惜,共同怀揣着远大抱负。 归国后,陈仪在浙江开始了自己的仕途。直至孙传芳进入浙江,他发现自己与孙有着志同道合的思想,于是投身于孙的麾下,愿为中华民国效力。随着时间推移,陈仪在政坛上的地位逐渐上升,成为国民党内的重要人物。 然而,随着国民党政权的更迭,陈仪对党内的政治路线产生了疑虑。他从最初的坚定支持,到后来心生怀疑,逐渐远离了党内的核心势力。不同于许多激进的国民党人士,陈仪的理想并不是建立个人政权,而是希望创造一个自由、和平、人民安居乐业的国家。这一思想使他与当时的政权产生了嫌隙,最终被排除在实权之外。 陈仪在治理台湾时,始终坚持民主与法治的理念,这使得他的政治理念与当时国民党的主流思潮发生了冲突。在这一过程中,他逐步失去了权力,并最终被迫退出了政坛。然而,最令他未曾预料的是,曾经信任的徒弟和亲信汤恩伯,最终成为了亲手送他走向死亡的那个人。 陈仪的死,象征着他一生政治理想的终结,也反映了国民党内部复杂的权力斗争与变迁。