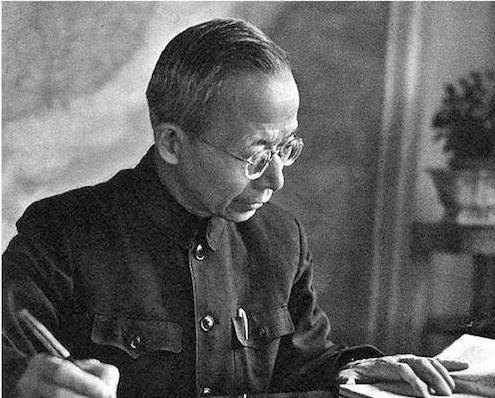

1949年,沈从文喝下煤油割腕自杀,被救后想要拽住妻子张兆和的手,却被冷冷甩开,后来他被转入精神病院,妻子也始终没有去看望。

1929年,27岁的沈从文在北大课堂上对18岁的张兆和一见钟情,一个是来自湘西的穷小子,一个是名门闺秀,两人的相遇如同两条不同轨迹的河流意外交汇,沈从文对张兆和展开了热烈的追求,情书如雪片般飞向张兆和的信箱,字里行间充满了浓烈的爱意。

张兆对这段感情显得有些纠结,不太愿意接受,她欣赏沈从文的才华,却也顾虑两人的背景差异,胡适也曾劝说沈从文放弃,沈从文执着于追求自己的爱情。在他的不懈坚持下,张兆和终被打动,1933年,二人携手步入婚姻的殿堂。

婚后生活并非一帆风顺。沈从文热情开朗,张兆和却内敛安静,二者性格差异于日常生活中逐渐显现。两人吵架,多半是因为经济紧张和日常作息不统一,抗战一起,沈从文去了西南联大教书,张兆和却留在了北京。两地分隔,他们的感情慢慢变得生疏了。

在写给张兆和的信中,沈从文曾抱怨生活开销大,而张兆和则不理解他的处境,两人在信中爆发了激烈的争吵,这段时间,沈从文结识了高青子,并与之发展了一段婚外情,他对张兆和的感情慢慢转向了高青子,甚至写了一篇《看虹录》来倾吐自己的情感,这段婚外情最终以失败告终,但它也深深地伤害了张兆和,成为两人关系破裂的导火索。

1949年,沈从文因不堪政治压力和情感打击,自杀未遂,他想要抓张兆和的手,但她却甩开了,他后来被送进了精神病院,张兆和并没有去探望过他,在沈从文弥留之际,他对张兆和说:“三姐,是我对不起你……”

这句话,是沈从文对这段感情的最终忏悔,也是他悲剧人生的写照,沈从文的悲剧,不仅仅是个人情感的悲剧,也是其文学理念与时代冲突的体现,他一直坚持文学的独立性,反对文学与政治挂钩,他认为文学应该关注人性、关注生活,而不应该成为政治的工具,这种理念与当时的时代背景格格不入,也让他成为了众矢之的。

1930年,沈从文发表了《论郭沫若》,批评郭沫若的小说创作,认为其作品“空话太多”,更直言郭沫若是“看准了时代的变”,这篇文章引发了两人之间的论战,随着时间的推移,他们频繁对峙,意见总是相左。

1948年,郭沫若发表《斥反动文艺》,将沈从文定性为“反动作家”,这篇文章对沈从文造成了巨大的打击,也加速了他的精神崩溃,沈从文的“封笔”并非一时冲动,而是深思熟虑后的决定,在那个动荡的年代,他感到自己与时代格格不入,他的文学理念无法被接受,他的存在也成为了一个“问题”。

在新中国成立之后,沈从文感到非常迷茫和无助。他被安排到了华北大学以及华北人民革命大学进行学习,在这段时间里,他努力地去适应新的环境,并尝试用更加通俗的方式去理解和融入,他努力更新自己的观念,他认为在革命大学里,最有意义的经历就是那些看似平凡的工作,比如打扫茅房和厨房的帮工,这些行为展示了他愿意放下过往,脚踏实地重新出发的坚定意志。

1950年,沈从文从革命大学毕业,被分配到北京历史博物馆工作,他从一名作家转型为一名文物研究员,开始了新的生活,在博物馆里,他兢兢业业,不仅鉴定文物,还经常为观众讲解,深受观众喜爱。

然而,在博物馆内部,他却并不受重视,甚至连一间办公室都难以申请到,尽管如此,他依然坚持自己的研究工作,开始了《中国古代服饰研究》的写作,创作《中国古代服饰研究》这本书可不容易,过程中遇到了不少挑战,资料匮乏、环境恶劣,都给他的研究带来了巨大的挑战。

但他并没有放弃,而是重新开始,最终完成了这部巨著,1981年,《中国古代服饰研究》正式出版,这部历经21年完成的著作,沈从文先生的著作成功填补了我国服饰史研究的一项空白,并荣获国家社会科学研究一等奖。这本书的问世,不仅标志着他学术生涯的顶峰,更是对他多年不懈努力的肯定。

1988年,他因心脏病复发去世,享年86岁,他的骨灰,一半洒入沱江,一半埋进听涛山,回归了他魂牵梦萦的故乡,沈从文的一生,经历了不少戏剧化的转变,他从湘西走向北平,从文坛走向博物馆,从作家转型为学者,他的经历让人难忘,他留下的精神财富,我们要好好继承下去。