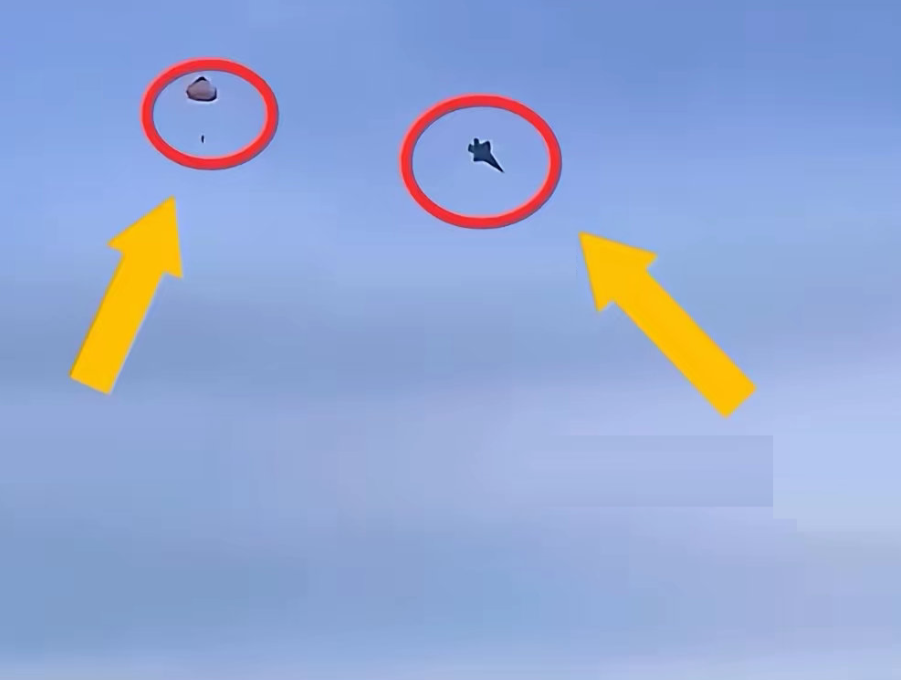

1983年,中国向以色列花5亿美元的大价钱购买了一种新型空空导弹的全套技术,这就是“八号工程“。然而,这个工程其实并非一帆风顺,甚至差点废弃。那么,当时的中国为什么要花费这样一笔巨款来购买国外技术呢,又是因为什么而差点废弃呢? 1982年的黎巴嫩贝卡谷地,一场改变军事史的空战爆发了。这场战斗让世界见证了以色列怪蛇-3空空导弹的惊人威力,短短两天内就击落了35架叙利亚战机。 当时的中国正处于改革开放初期,与西方国家的关系逐渐解冻。80年代初期,中国空军的主力战机仍然是歼-6和歼-7这样的第二代战斗机,装备的空空导弹也相对落后。 面对迅速发展的国际军事技术,中国军方深感压力。我国当时正在研制的PL-5空空导弹和从法国引进的R550导弹,与怪蛇-3相比都存在明显的技术差距。 怪蛇-3导弹最引人注目的是其搭载的氮气致冷锑化铟红外探测器,这是当时世界上最先进的导引头技术。这种探测器使得导弹几乎不受红外干扰弹和太阳光的影响,即使是在复杂的作战环境中也能保持高命中率。 在性能方面,怪蛇-3的优势更加明显。它的最大飞行速度达到3.5马赫,远超过同期美国AIM-9系列的2.5马赫和法国R550的2.7马赫速度。这种超高速性能使得即便是当时最快的战机,也难以摆脱怪蛇-3的追击。 此外,怪蛇-3还配备了超大当量的战斗部,其装药量几乎是美制AIM-9J的两倍。这意味着一旦被怪蛇-3击中,目标战机的生存几率极低,即使是近距离引爆也会造成致命伤害。 在这种背景下,中国军方做出了一个大胆的决定。尽管当时国家外汇紧张,但仍决定投入5亿美元,从以色列购买1500枚怪蛇-3导弹,同时获取其完整的生产线和技术。 这笔投资的金额在当时是极其惊人的。在八十年代初期,5亿美元对于刚刚开始改革开放的中国来说,无疑是一笔巨额投资。然而,从长远来看,这个决定的战略意义远超出其经济价值。 这项投资不仅仅是简单的武器采购,更重要的是获得了先进的导弹技术。 1983年底,代号为"八号工程"的项目正式启动。中国军工技术人员开始着手研究从以色列引进的怪蛇-3导弹。 然而,真正的挑战在1984年的首次试射中显现出来。当时选用了我国主力战机歼-7作为试验平台,试射过程却出现了意想不到的严重问题。 问题的核心在于怪蛇-3导弹的发射特性与歼-7战机的动力匹配上。怪蛇-3采用了一种高性能的脉冲式火箭发动机,这种发动机在点火瞬间会产生高达7.2吨的反作用力。 对于以色列空军的F-15和F-16战机来说,这个反作用力并不构成太大问题。因为F-16战机的发动机推力达到7.4吨,而F-15的动力更为强劲,完全可以抵消这种瞬间冲击。 但歼-7战机的情况却大不相同。这款战机装备的WP-7B发动机最大推力只有4吨,即使开启加力也仅有6.1吨推力。这就导致在发射导弹时,飞机会受到严重的姿态干扰。 更糟糕的是,当飞行员试图纠正飞机姿态时,发动机很容易吸入导弹发射产生的烟雾。这种情况下,发动机就会出现停车的危险状况。 连续六次试射,每次都出现类似的危险状况。这种局面让整个"八号工程"陷入了困境。技术人员一度认为,或许需要更换试验平台,甚至可能要放弃这个项目。 就在项目陷入僵局时,一名叫雷强的年轻试飞员提出了新的尝试方案。尽管他只有一年的试飞经验,但他的提议为项目带来了转机。 通过反复试验和分析,雷强和技术团队发现了一个关键的操作要点。那就是在导弹发射后,需要等待约2秒钟让烟雾散去,再对飞机姿态进行调整。 这一突破性进展让"八号工程"重新回到正轨。技术团队随后还对歼-7战机的升力布局和重心进行了优化,进一步提高了其携带和发射怪蛇-3导弹的安全性。 经过六年的技术攻关,"八号工程"最终取得了圆满成功。1989年,中国自主研制的PL-8空空导弹正式通过军方认证,实现了怪蛇-3导弹的国产化。 这项技术引进不仅让中国获得了一款先进的空空导弹,更重要的是带来了显著的技术溢出效应。通过消化吸收怪蛇-3的核心技术,中国军工部门在导弹制导、发动机等多个领域取得了突破。 最直接的受益者是同期进行的PL-9和PL-5E导弹改进项目。这两个项目都采用了从怪蛇-3上获得的氮气致冷锑化铟红外探测器技术,使其性能得到显著提升。 PL-8导弹的成功,也为中国空军实现了装备升级换代。这款导弹不仅装备在歼-7、歼-8等第二代战机上,还成功适配了歼-10、歼-11B等新一代战斗机。 通过"八号工程"获得的技术积累,中国在空空导弹领域逐步建立起完整的研发体系。这为后续更先进导弹的自主研发打下了坚实基础。 技术的进步也带来了实战能力的提升。改进后的PL-5E导弹在出口市场上取得成功,并在实际作战中展现出优秀的性能。这证明中国已经掌握了先进空空导弹的核心技术。