1955年授衔时,有不少人的军衔都是有争议的,比如张宗逊和许光达。

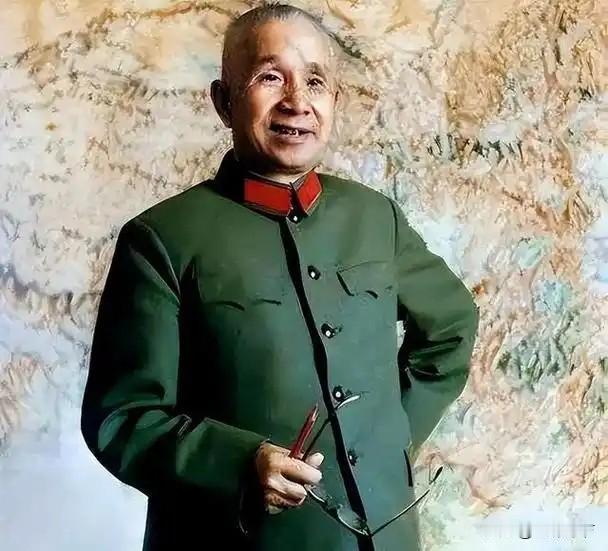

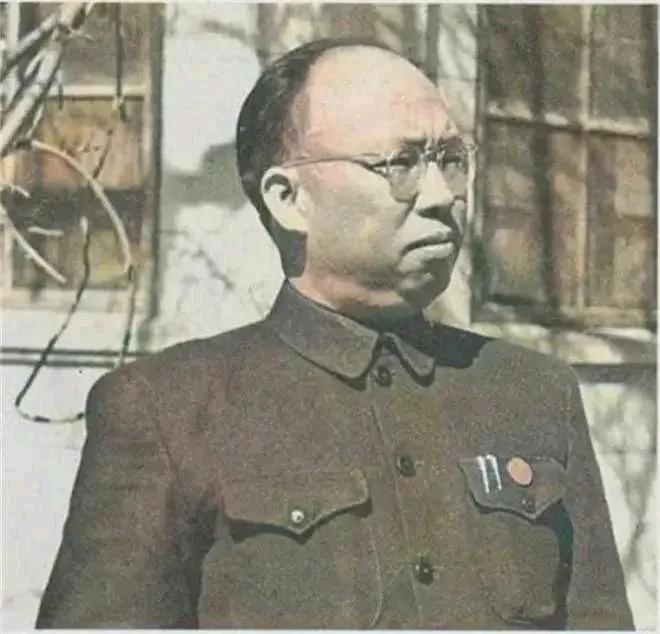

在解放战争时期,张宗逊是西北野战军副司令、第一野战军副司令,地位仅次于彭德怀,而许光达只是西北野战军第三纵队司令、第一野战军第二兵团司令,地位一直都在张宗逊之下,但是,到了1955年授衔时,许光达成为大将,而张宗逊却只是上将。

这是什么原因呢?其实就是一个“平衡”的问题。

在红军时期,有三大方面军,代表着红军三个最大的“山头”,在授衔时都要照顾到这三大“山头”的利益。

其中,红一方面军又称中央红军,是主力中的主力,所以,在授衔时,元帅占了八个,红二方面军和红四方面军各占一个,就是贺龙和徐向前。

在大将中同样如此,红一方面军占了七位,红二方面军有一位,就是许光达,红四方面军有两位,就是徐海东和王树声。

所以,许光达是作为红二方面军的代表当选大将的。

而张宗逊,属于红一方面军,如果他当选大将的话,就要挤掉红二或红四方面军的人,都是不合适的。

因此,张宗逊没有当选大将,并不是因为他地位不够高,而是因为红一方面军的人太多,不够分的。

可以试想一下,如果张宗逊是红二或红四方面军的人,那就肯定能评为大将了。

可能很多人还会有疑问,就是许光达在红二方面军的地位并不算很高,至少比不上萧克和王震,为什么却能挤掉萧克和王震成为大将呢?

这就要说到授衔的另一个考虑标准了,就是苏联。

新中国成立后,很多事都需要苏联这个“老大哥”帮忙,比如在装甲兵这个领域,苏联就是经验丰富的老师,许光达作为装甲兵司令,需要经常跟苏联人打交道,如果他的军衔不够高,在跟苏联人谈判时,就难免会有些底气不足,所以,为了双方平等交流,许光达的军衔至少也得是大将。

所以,授衔绝不只是看谁的地位更高、战功更大,而是要综合考虑很多因素,像张宗逊和许光达就是一个很典型的例子。

在路上

大将军衔,上将待遇,领导还能同意,就像张云逸大将军衔,元帅待遇