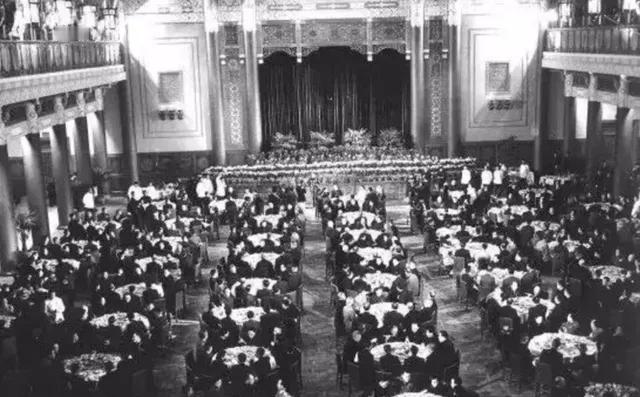

新中国开国第一宴,周恩来定菜谱,国宴酒为何不选茅台选汾酒? 1984年的一个秋日,外交部会议室里气氛凝重。一份新的国宴标准正式出台:今后的国宴一律不再使用茅台等烈性白酒,每位外宾的接待标准需严格控制在100元以内。这份来自国务院的指示,不仅是对奢靡之风的一次重要整肃,更是对新中国成立以来国宴传统的一次继承与发展。 然而鲜为人知的是,早在35年前的新中国开国大典上,第一次国宴就已经为后来的节俭之风定下了基调。在那场承载着特殊历史意义的国宴上,主办方选用的不是今天享誉海内外的茅台,而是来自山西的汾酒。这个看似简单的选择背后,却蕴含着新中国建立初期的特殊历史背景和深刻的治国理念。 时光倒流至1984年,当时的中国正处于改革开放的重要时期。国际交往日益频繁,国宴已经成为展示国家形象的重要窗口。然而,随着接待规格和规模的不断提升,一些铺张浪费的现象也逐渐显现。外交部的这份新规定,正是对这种趋势的及时纠正。 新规定的出台引发了人们对早期国宴的追忆。特别是那场开国第一宴,其朴实无华的风格与当时的历史背景形成了鲜明的印证。新中国成立之初百废待兴,国家领导人在操办第一场国宴时就充分展现了务实的作风。从菜品的选择到酒水的安排,无不体现着新政权的理政方向。 这场开国第一宴的选择,也为此后的国宴确立了基本原则:既要端庄大方,又要力戒奢华;既要彰显文化,更要注重实效。这种精神一直延续至今,即便是在改革开放后国力显著增强的时期,节俭的传统依然得到了坚持和发扬。 1984年的这份新规定,某种程度上可以说是对1949年开国第一宴精神的一次回归。从选用汾酒到限制烈酒,从简约菜单到费用标准,都体现着中国政府一以贯之的节俭态度。这种传承,不仅仅是行政制度的延续,更是治国理念的传承。 回望这段历史,人们不禁要问:为什么在开国大典这样重要的场合,新中国的领导人们会选择汾酒而非茅台?这个选择背后究竟有着怎样的考量?这些问题的答案,需要我们回到1949年的北京,重新审视那个特殊的历史时刻。 这段曾经被历史尘埃掩盖的往事,不仅记录了一个重要的历史选择,更展现了新中国成立之初领导人的治国智慧。它告诉我们,一个政权的气质不在于表面的奢华,而在于内在的品格。正是这种朴实的作风,为新中国的发展奠定了重要的精神基础。 1949年的金秋时节,北京城里处处洋溢着喜庆的气氛。在这个历史性的时刻,政务院典礼局局长余心清接到了一项重要任务:筹备开国大典后的国宴。经过慎重考虑,这场具有里程碑意义的宴会选址定在了北京饭店。 北京饭店并非寻常之选。这座被誉为"远东唯一豪华酒店"的建筑,见证过无数重要历史时刻。早在1947年,它就曾接待过中共代表团。如今,它即将再次在历史的转折点上扮演重要角色。饭店的每位员工都怀着特殊的使命感,开始了紧张的筹备工作。 菜系的选择是一个重要课题。在周恩来总理的深思熟虑下,最终确定以淮扬菜为主。这个决定颇具匠心:淮扬菜以其清淡鲜美的特色,既能展现中国烹饪的精髓,又容易被各地宾客接受。为确保菜品品质,余心清特地从北京知名的淮扬饭庄"玉华台"请来了几位烹饪大师。 北京饭店的郑连富担任宴会总管,他对每个细节都严格把关。从餐桌的布置到上菜的路线,甚至每道菜的间隔时间,都经过反复推敲。为确保万无一失,所有食材都经过了严格的检疫把关。 在选择国宴用酒的过程中,余心清与周恩来进行了深入探讨。当时的中国正处于特殊的历史时期,这个选择不仅关系到宴会品质,更要考虑现实条件和政府形象。最终,山西汾酒成为了这场历史性宴会的指定用酒。 选择汾酒而非茅台,背后有着多重考量。首先是地理因素,1949年6月山西汾阳已实现解放,并成立了国营汾酒厂,而贵州仍在国民党统治之下。其次是生产能力,当时的汾酒厂已形成稳定的产能,而茅台酒仍处于作坊生产阶段。此外,汾酒相对亲民的价格也更符合新政府勤俭节约的作风。 10月1日下午5点,开国大典结束后,600多位来自各界的代表陆续抵达北京饭店。刘少奇、周恩来、朱德、宋庆龄等中央领导人率先入场,整个大厅里洋溢着欢乐祥和的氛围。值得一提的是,毛主席因需要处理紧急公务,未能出席这场晚宴,直到晚上才在城楼上观看了焰火表演。 宴会上的菜品虽然都是家常菜,如五香鱼、油淋鸡、燕菜汤等,但在饭店大厨们的精心烹制下,都呈现出不俗的品质。当天的宴席获得了与会者的一致好评,他们对这种不失水准又不显奢华的安排表示认同。 这场开国第一宴的成功举办,为新中国的国宴制度开创了先河。它证明,一场成功的国宴不在于奢华排场,而在于是否能够彰显国家的气度和品格。而汾酒的选用,也为后来茅台酒厂在1951年正式成立后的发展预留了充分空间。