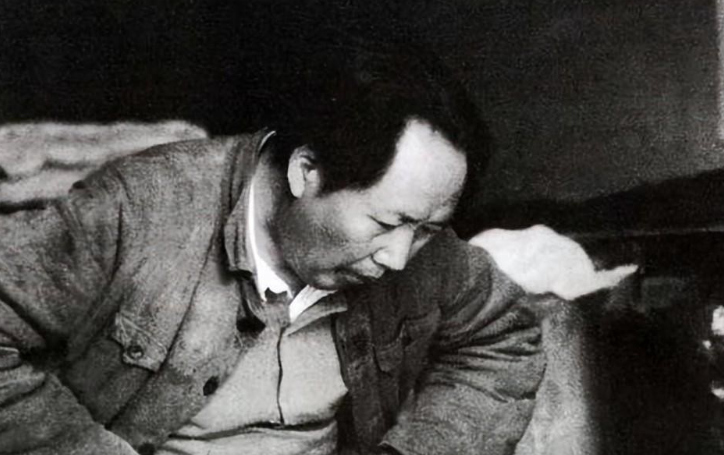

1955年授衔,毛主席突然拦住一将领,端详后埋怨道:莫非把我忘了 1955年,全国军官授衔会即将结束。毛泽东站在一楼大厅里,正在检阅即将离京的将领们。 当龙开富的身影出现在大厅时,毛泽东突然上前将他拦下。望着龙开富胸前崭新的少将军衔,毛泽东笑着端详了片刻。 "开富同志,这身将军制服挺好。现在都是大官了,忘了我这老朋友了吧。"毛泽东望着眼前这位老警卫员,眼中流露出深深的热情。 "主席,我永远也忘不了您。"龙开富的声音有些颤抖,过往的点点滴滴在脑海中涌现。 二十八年前,他还是一个连字都不识的农村娃。那时的他,只是一个为红军部队挑水的炊事班战士。 每天清晨,他都要挑着两桶清水,步行十里山路为战士们打水。途中,他经常会把水送到一个高个子首长的住处。 那个时候,龙开富并不知道这位首长就是毛泽东。他只觉得这位首长和蔼可亲,经常和他聊天问话。 直到有一天,毛泽东突然问他:"小伙子,你会不会打仗?"龙开富憨厚地回答:"不会,我就会挑水。" "那你愿不愿意跟在我身边当警卫?"毛泽东又问。龙开富想都没想就答应了。 "开富,你不识字怎么行?"有一天,毛泽东发现龙开富连最基本的字都不认识。于是,他决定亲自教龙开富读书写字。 每天晚上,毛泽东都会抽出时间教龙开富认字。吃饭的时候,龙开富就在地上用棍子练习写字。 渐渐地,龙开富不仅认识了字,还能读懂文件了。毛泽东看着他的进步,常常表扬他。 "文件和书籍是革命的命根子。"毛泽东经常这样教导龙开富。这句话,龙开富一直铭记在心。 如今站在授衔现场,看着眼前这位精神矍铄的老战友,毛泽东仿佛又回到了那段艰苦卓绝的岁月。那个憨厚的挑水少年,如今已是一位戎装整齐的将军。 1929年2月的大柏地战役,是龙开富第一次参与实战。这场战斗中,红四军设下伏击,等待敌人进入包围圈。 当子弹打光后,战士们只能用石头和刺刀与敌人展开近身搏斗。一股敌军突然朝着前委机关的方向冲来。 警卫排接到命令后立即投入战斗,连毛泽东也亲自上阵杀敌。贺子珍主动承担起保护文件的重任,这才让龙开富得以冲锋陷阵。 这场战斗,不仅让龙开富经受了血与火的考验,也让他明白了保护首长和文件资料的双重责任。红军最终攻下了长汀城。 五年后,更严峻的考验来临了。1934年,中央红军开始长征,龙开富被编入第三纵队,继续担任文件挑运的重任。 有一次,部队遭遇敌机轰炸,龙开富第一时间将文件藏进山洞,自己却在洞外挨了一晚上的冻雨。第二天,他又像往常一样,继续背着文件赶路。 龙开富常说:"人在资料在,命在文稿在。"这句话,他不是说说而已,而是用实际行动证明。到达陕北时,他所负责的所有文件都完好无损。 然而,长途跋涉的艰辛,让龙开富的身体受到了极大损害。到达陕北后不久,他患上了严重的肺结核。 得知这个消息后,毛泽东立即安排最好的医生给他治疗。在精心照料下,龙开富终于康复了。 但1941年,因为过度劳累,龙开富再次患上肺结核。这一次,他被紧急送回延安治疗。 毛泽东专门叮嘱医护人员:"一定要用最好的药,不惜一切代价救他。"在医护人员的精心治疗下,龙开富又一次康复了。 这两次大病,让龙开富更加体会到组织的关怀。病好后,他继续投入到紧张的工作中。 多年后回忆这段历史,龙开富总是说:"跟着毛主席打天下,再苦再累也值得。"这句朴实的话语,道出了一个老红军的真心话。 1956年的一个傍晚,北京中南海内灯火通明。毛泽东专门邀请龙开富到家中共进晚餐。 对于这些传言,龙开富只是淡然一笑:"主席向来公道,若真为我评衔说话,又怎会只是个少将。"这句话道出了他对毛泽东为人处事的了解。 1976年9月9日,一个让全国人民悲痛的消息传来。当天下午四点,中央人民广播电台宣布毛主席逝世。 龙开富听到这个消息后,只说了一句:"主席,你怎么就走了?"便晕倒在地。虽然很快被救醒,但从那以后,他整个人都变得沉默寡言。 在毛主席逝世后的日子里,龙开富常常独自一人坐着发呆。他会反复讲述与毛主席相处的往事,仿佛那段时光就在眼前。 147天后,1977年2月3日,龙开富因肺癌晚期住进了医院。在生命的最后时刻,他仍然惦记着毛主席。 他对前来探望的家人说:"我是为毛主席而生的,必然也会追随他老人家而去。"这是他在病床上反复说的一句话。 临终前,他还记挂着一件事。他希望自己死后能够葬在北京,继续守护着他追随了一生的领袖。 很快,龙开富的骨灰被空运到北京,安葬在八宝山革命公墓。他终于又回到了守卫了十八年的毛主席身边。 2004年,当龙开富的妻子高玉清去世后,家人整理遗物时发现了一个小铁皮柜。这个柜子生前一直由老两口共同保管。 打开柜子,里面只有几件旧军装,一块坏了的手表,还有一张和毛主席的合影。这张照片是1937年在延安拍摄的。 照片上,龙开富戴着毛主席的帽子,站在主席身边。那是他一生中最珍贵的回忆。