电影哪吒之魔童闹海 哪吒是魔童,也是每个在规则与自由间挣扎的普通人

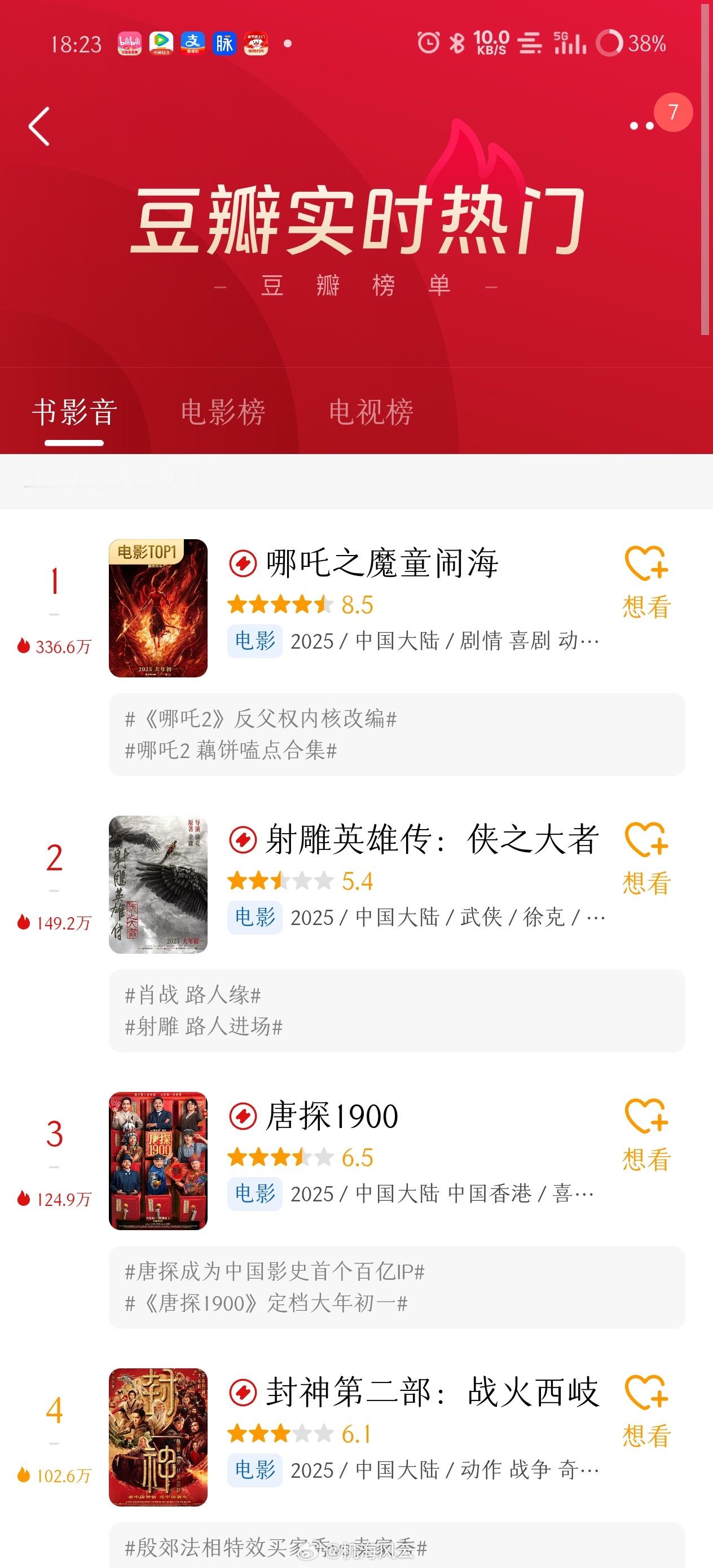

五年磨一剑,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)于2025年春节档强势回归。这部续作延续了前作《哪吒之魔童降世》对传统神话的解构与重塑,以更宏大的叙事格局、更复杂的角色弧光,从“闹海”到“破局”到神话重构与时代隐喻。将“哪吒闹海”这一经典故事推向全新的维度。

从个体抗争,到群体觉醒,从肉身重塑,到规则颠覆。这部影片在保留“吒式幽默”与视觉奇观的同时,悄然完成了对当下社会议题的深刻回应。《哪吒2》的剧情,承接了前作天劫后的废墟,哪吒与敖丙虽保住灵魂,却因肉身濒临消散而面临终极考验。太乙真人以七色宝莲为媒介的重塑计划,因天雷击中后“金鱼记忆”的滑稽设定,屡屡受阻,这一肉身重塑和设计既延续了前作的喜剧基调,又暗喻了现实社会中“理想主义者在困局中的无力感”。从神话到现实的困境投射 ,影片将传统神话中哪吒“剔骨还父”的悲壮,转化为对生命存在意义的追问。当肉身成为束缚灵魂的枷锁,哪吒的“复活”就不再是简单的重生,而是,对“何为自我”的哲学思辨。正如豆瓣影评所言:“这一部的哪吒既是神话中的魔童,也是每一个在规则与自由间挣扎的普通人。”若说前作《哪吒之魔童降世》的核心,是“我命由我不由天”的个体觉醒,那么,《哪吒2》则进一步将矛头指向了固化秩序的桎梏。影片中,四海龙王以天规之名压迫陈塘关百姓,申公豹因妖族出身被天庭排斥,而哪吒与敖丙的联手抗争,则象征着对非黑即白的二元对立的彻底打破。值得注意的是,导演饺子并未将反派简单定义为恶,而是通过龙王敖光的“潮流Daddy”形象和申公豹的“小镇做题家”人设,展现了权力体系下个体命运的复杂性。这种叙事策略不仅消解了传统神话的刻板印象,更暗合了当代青年对结构性不公的集体共鸣,几乎是规则被颠覆,然后开启了从个体反抗到群体的觉醒之路。

其次是,在技术层面,《哪吒2》延续了前作对东方美学的探索,并将其推向极致。水与火的碰撞、红与蓝的对抗,通过动态分镜与粒子特效的融合,构建出兼具写意与写实的视觉奇观。太乙真人“七秒记忆”的荒诞桥段、哪吒手持火尖枪单挑四海龙王的决战场景,既保留了传统皮影戏的韵律感,又融入了赛博朋克式的机械元素,形成独特的“新国潮”审美。这种视觉革命,成为东方美学的极致表达,《哪吒2》表现出来的美学创新,不仅服务于剧情,更成为影片反抗精神的载体,正如哪吒的混天绫搅动东海,影片更是以视觉暴力,撕开了神话叙事的陈旧外衣。

尽管《哪吒2》在票房与口碑上双双告捷,但其对性别议题的处理,仍引发争议。有观众指出,影片中“踩仙女裙子”“肥胖女性反派”等桥段延续了男性主导叙事的刻板印象,暴露出创作团队对性别平等的认知局限。这种批评提醒我们,国产动画在追求技术突破与市场成功的同时,仍需警惕文化表达的滞后性。正如一位影评人所言:“当哪吒可以打破天规,为何女性角色仍困在千年不变的窠臼中?”由此可见,这部影片仍然会带给我们思考,人们在谈论这部影片时,最具争议与反思的是,《哪吒2》构筑起了一个商业野心下的性别盲区。

神话剧有着深深的时代隐喻,与今天的社会紧密相连,其画外音是,神话的背后,是对这个时代的寓言。《哪吒之魔童闹海》的成功,不仅在于其对传统IP的创新演绎,更在于它敏锐捕捉到了后疫情时代的社会情绪。影片中,哪吒从逆天改命到破局重生的蜕变,恰似一代青年对僵化规则的反叛与对多元价值的追寻。当片尾哪吒喊出那句“我活不活无所谓,我只要你死”的时候,银幕内外共振的已不是简单的热血,而是对“何为正义”的终极叩问。或许,这正是中国动画最珍贵的可能性:它既是神话,也是现实;既是娱乐,也是启蒙。