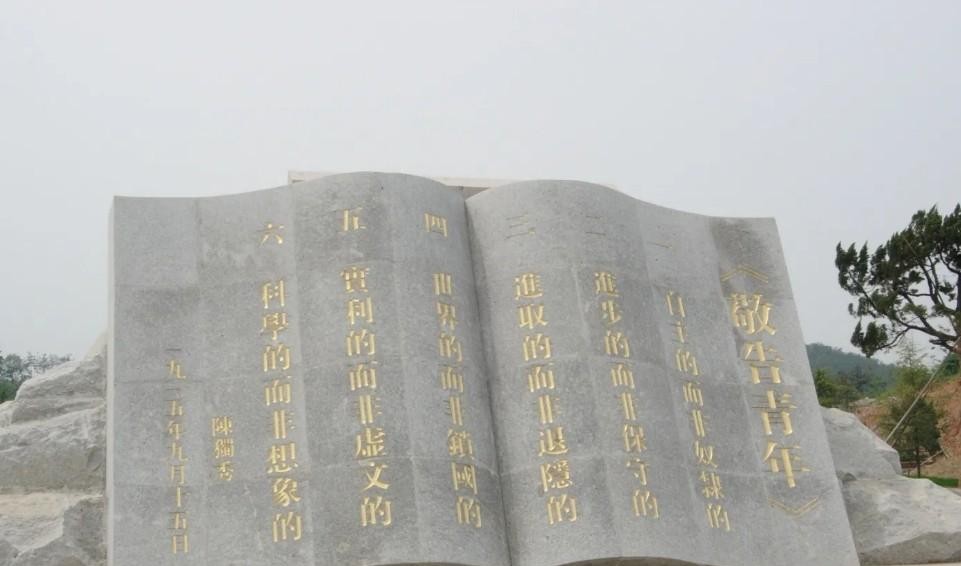

陈独秀的墓,为何在特殊时期没有受到冲击呢? 其实,这与陈独秀的墓上的碑书有关。 陈独秀,这位中国革命的先驱之一,曾是风云一时的政治人物,带领无数志士奋勇向前,力求推翻封建的旧政权,建立新的社会秩序。 时光荏苒,这位曾在中国历史上留下深刻印记的革命领袖,晚年的生活却充满了孤独、贫困和无法圆满的理想。 1927年,陈独秀离开了党组织,陷入了相对孤立的境地。 晚年的陈独秀居住在四川江津,这里的环境清贫,病痛缠身。 尽管身体逐渐衰弱,陈独秀依旧没有放弃对革命理想的坚守,他在病榻上书写的诗句中,流露出对自己“壮士暮年”的无尽感慨和对未竟事业的深深遗憾。 无论他如何处境艰难,革命的火焰始终未曾熄灭。 在艰难的岁月里,陈独秀始终未曾放弃自己的信念,哪怕是生活中最基本的生计也未能将他击倒。 1933年,他因“文字叛”被判刑13年,后来经过改判减少为8年。 即便如此,陈独秀在监禁中始终未曾放弃自己对未来的思考与信仰,他的革命精神始终未曾熄火。 经历过监禁、审判和社会动荡,陈独秀对中国未来的思考逐渐发生了变化。 淞沪战役爆发后,日军的侵略让国家形势发生了巨大的变化,此时的陈独秀清醒地认识到,国共合作是抗日的必然选择。 无论是过去的个人恩怨,还是对蒋介石的政治分歧,他都选择放下,站到国家的立场上,呼吁全体国人联合抗敌。 陈独秀的晚年几乎是完全与社会脱节的,即便是身边的亲人,也只有他的儿子陈松年在弥留之际陪伴着他,直到临终时,他对儿子嘱托:“以后回家,把我的棺木和祖母的棺木都带回去,我和你母亲合葬在一起。” 1942年,他在江津病逝,留下了身后一个贫困的家庭和一片被遗忘的革命历史。 陈独秀去世后的安排,陈松年一直深深感受到一种沉重的责任感,他不仅要履行父亲临终时对家庭的嘱托,还要在复杂的政治氛围中保护父亲的名声和墓地。 陈独秀去世时,身世贫困,陈松年自己也囊中羞涩,他甚至没有足够的钱来支付葬礼费用,他决定将父亲的遗体暂时安葬在江津,而并非立刻将其运回故乡安庆。 幸得江津的两位名士邓蟾秋与邓燮康伸出援手,为他提供了墓地和葬礼所需的费用。 陈独秀的葬礼也与他一生的辉煌形成了鲜明的对比——尽管当时没有政界人士的陪伴,但送葬的队伍却异常庞大,沿途放鞭炮,群贤毕至,场面依旧热闹非凡。 直到到1947年解放战争胜利前夕,已经过去了五年。 在这段时间里,他一直在为父亲的遗体筹集资金,准备将父亲和祖母的灵柩送回故乡安庆,让他们的魂灵能够归于故土,安息在他们曾经生活过的地方。 陈松年的生活并不富裕,甚至可以说是非常困顿。 父亲的去世,带走了他一生中最亲近的依靠,而陈松年自己也没有太多的积蓄,许多时候,生活的压力几乎让他喘不过气来。 但他心中始终有一个坚定的信念,那就是将父亲和祖母的遗体安葬在故乡,按照先人的遗愿,合葬在一起。 经过艰苦努力,陈松年终于攒够了足够的资金,能够开始着手父亲和祖母的迁葬事宜。 1947年6月1日,按照父亲临终时的遗嘱,陈松年将父亲陈独秀和祖母谢氏的灵柩运回安庆,安葬在故乡的林业大队北郊。 在安葬时,陈松年没有按照常规为父亲立碑,而是采用了一个低调且具象征意义的方式。 他在墓地上立了一块简朴的墓碑,碑文写着“先考仲甫公之墓”,而这个碑的大小比先祖母的碑还要小三分之一。 这一举动虽然看似简单,却蕴含着陈松年的深意。 首先,陈松年没有使用“陈独秀”这个名字,而是称其为“先考仲甫公”,这使得陈独秀在墓碑上回归到一个普通父亲的身份,像是一个普普通通的老百姓,而不再是那个激动人心的革命人物。 陈松年并非对父亲的历史和身份有所隐瞒,而是考虑到父亲曾经的政治地位和敏感性,他不希望墓地成为任何政治争议的焦点。 更重要的是,陈松年这么做也是为了保护父亲的墓地安全。 直到1978年,十一届三中全会之后,陈独秀的名字才开始逐渐恢复在公众视野中。 那个时代的中国,经过了无数的波动与变革,历史逐渐让人们重新审视过去的英雄人物。 此时,陈松年才得以稍微松一口气——父亲的历史地位得到了重新肯定,陈独秀的墓地终于不再被视为政治敏感的“禁地”。 陈独秀的晚年是悲壮的,是充满孤独和贫困的,但他的革命精神和坚持信念却永远铭刻在中国历史的长河之中。 虽然他在物质上遭遇困境,生命的最后时光也没有获得应有的政治荣耀,但他坚守理想、忠于革命的精神,依然为后人所敬仰。