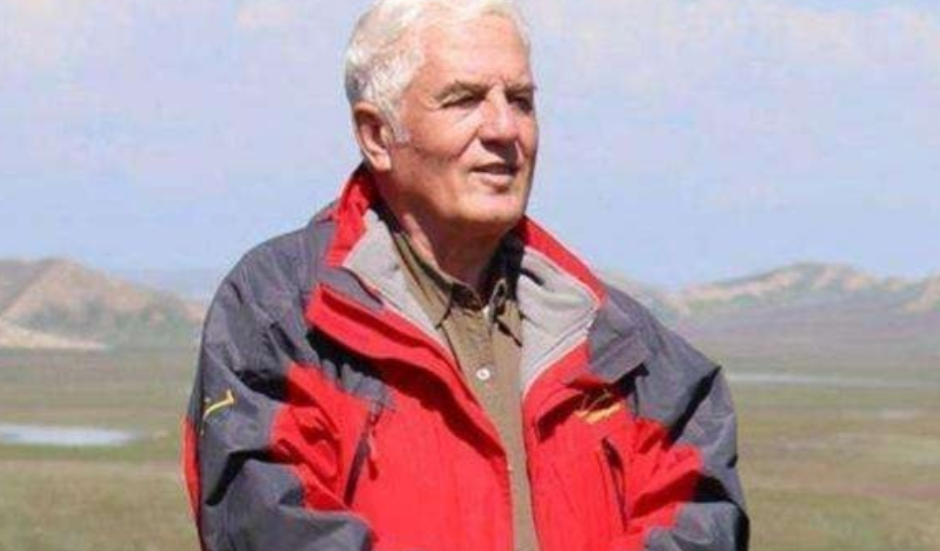

1938年,一对外国夫妇在天津一家医院喜获爱子,但因急于返回祖国,竟将婴儿遗弃在医院,从此音信全无…… 1938年,天津,在乱世之中,人命如草芥,更别说一个被遗弃的婴儿,这对逃难的白人夫妇,或许是慌了神,或许是另有隐情,总之,他们抛下了刚出生的孩子,只带走了两张逃离中国的机票。 教会医院里,这个金发碧眼的孩子,成了一个无根的浮萍,彼时,没人能预料到,这个看似脆弱的生命,日后会与这片土地产生如此深厚的羁绊。 “礼仪之邦”,这个古老的标签,贴在中国人身上几千年,它代表的不仅仅是繁文缛节,更是骨子里的仁善。 即便在最艰难的岁月,中国人也从未放弃对弱者的怜悯,乱世之中,一个外国弃婴的命运,恰恰验证了这一点,这个民族,有着惊人的包容力。 天津教会医院,一个早产的白人婴儿呱呱坠地,却没能等来父母的拥抱,母亲神秘失踪,留下这个孩子在战火中瑟瑟发抖。 早产、体弱,又逢乱世,他的生存几率微乎其微,但命运,似乎另有安排。 李瑞甫和赵秀珍夫妇,普通得不能再普通,他们来到医院,或许是为了求医问药,或许只是路过,但一眼瞥见那个被遗弃的孩子,他们的心,便再也无法平静。 没有犹豫,没有权衡利弊,他们决定收养这个孩子,给他一个家,一个名字——李忆祖。 这个名字,寄托了他们对孩子未来的期许,也蕴含着中华民族的宽广胸怀,尽管生活并不富裕,他们依然将李忆祖视如己出,用爱填补了他生命中的空白,甚至有外国人士提出优厚的条件想领养李忆祖,也被他们断然拒绝。 在北京的胡同里,李忆祖度过了他的童年,他和兄弟姐妹们一起玩耍,一起学习,感受着家庭的温暖。 但金发碧眼的外貌,始终提醒着他与周围人的不同,年幼的他,也曾为此感到迷茫和自卑。 养母赵秀珍的教导,如同明灯,照亮了他前进的道路,她告诉他,一个人的价值,不在于外貌,而在于内在的品质,在养父母的鼓励下,李忆祖努力学习,最终考上了中国地质大学,成为全家第一个大学生。 毕业后,李忆祖做出了一个让很多人不解的决定:去新疆,彼时的新疆,条件艰苦,远不如北京舒适,但他心中,早已种下了报效祖国的种子。 他深知,国家建设需要人才,而新疆的矿产资源,正是国家发展的关键,他义无反顾地踏上了西行的列车,将自己的青春,奉献给了这片广袤的土地。 几十年的风霜雨雪,在李忆祖的脸上刻下了岁月的痕迹,长期的高强度工作,也让他的身体不堪重负,他不得不离开一线地质勘探工作,但奉献的脚步,从未停歇。 他转身投入教育事业,将毕生所学,传授给年轻一代,他亲自编写了八十万字的讲稿,走遍新疆56个县市,义务授课533场,听众超过二十七万人,他用另一种方式,继续为新疆的发展贡献力量。 李忆祖的故事,并非个例,在中华大地上,这样的故事一直在上演,它展现了中华民族的包容与善良,也诠释了爱与奉献的真谛。 一个被时代洪流裹挟的弃婴,最终成为国家的脊梁,这本身就是一个奇迹,他的故事,值得我们铭记,也值得我们传承。

![在医院做检查的尴尬瞬间🙌[抱抱][抱抱][点赞][](http://image.uczzd.cn/8675746912046977100.jpg?id=0)

用户10xxx25

犹太人就是如此

一一 回复 02-08 21:18