你们真的以为奥巴马是随随便便成功吗?

他不过是被推出来当美国总统的代理人。

1979年至1980年间,巴拉克·奥巴马的母亲,斯坦利·安·邓纳姆,在美国国际开发署担任国际发展顾问一职。根据美国国际开发署的历史档案,她的工作主要集中在促进发展中国家的经济增长和社会发展,特别是在印度尼西亚的项目上。

在随后几年,根据世界银行的报告,从1988年到1992年,斯坦利·安·邓纳姆转而为印尼人民银行担任研究协调员和顾问,参与了多个由世界银行和美国国际开发署资助的微型金融项目。

她的职业生涯还包括在福特基金会的工作,1981年至1984年,她在东南亚地区的雅加达分部担任女性与就业项目的项目官员。

盖尔·史密斯是美国国际开发署的第17任署长,她也曾以顾问身份服务于世界银行。在2005年至2007年期间,史密斯担任克林顿全球倡议全球贫困工作组的主席,推动了全球范围内的贫困减缓努力。

拉吉夫·沙阿是美国国际开发署的第16任署长,现任洛克菲勒基金会总裁。他在比尔与梅琳达·盖茨基金会担任过多个领导角色,并负责开发了国际免疫融资机制,为全球疫苗免疫联盟(GAVI)筹集了超过50亿美元的资金。

亨丽埃塔·福尔是美国国际开发署的第15任署长,她在2018年至2022年间担任联合国儿童基金会执行主任,与全球疫苗免疫联盟合作。她还是世界银行集团和世界卫生组织共同召集的全球准备监测委员会的董事会成员。

大卫·贝尔是美国国际开发署的第二任署长,他在1966年离开美国国际开发署后,担任福特基金会的执行副总裁。

这些人物展示了美国国际开发署与大型非政府组织之间广泛的互联性。

地球大棋局 海外新鲜事

别美吹了,这里面的事儿,很多人都没摸到门道,完全被美国的谎言所欺骗。

你们看,她的维基百科被删得光光的,哪怕是这段历史尽人皆知。

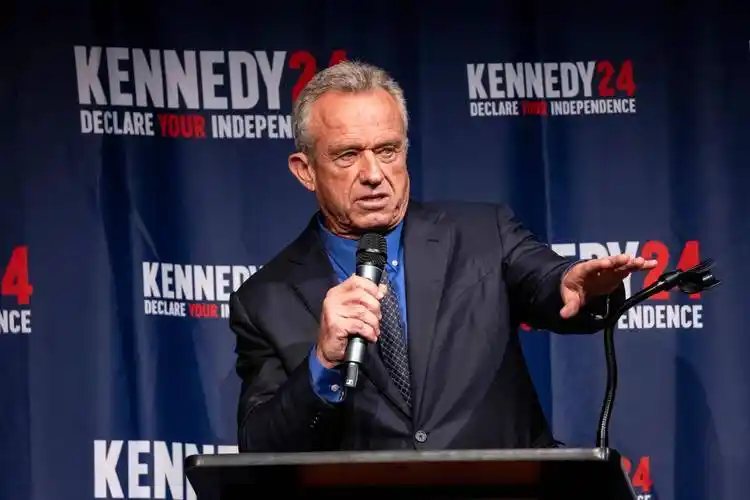

——特朗普和马斯克为什么执意关闭美国国际开发署?

铺张浪费、贪腐洗钱都不过是拿得出手的借口,这里有更深的文章。

1980 年,雅加达的雨季总是湿漉漉的。斯坦利・安・邓纳姆坐在印尼人民银行的办公室里,对着桌上一堆文件忙活着。她正把美国国际开发署的微型贷款数据,和福特基金会的妇女就业项目资料放在一起,仔细做着交叉分析。

当时的她,怎么也想不到,自己的这份工作,无意间勾勒出了美国 “深层政府” 的核心轮廓。谁能想到,美国国际开发署和那些跨国财团之间的 “旋转门” 机制,竟然成了培养全球治理精英的隐秘摇篮。

你看,美国国际开发署那些高管的职业发展路径,简直就像复制粘贴出来的。在政府机构积攒够了政治资本后,就顺理成章地跳槽到顶级基金会或者跨国企业。就说第 16 任署长拉吉夫・沙阿,从国际开发署卸任后,直接就去掌管洛克菲勒基金会了。他之前在盖茨基金会搞的疫苗融资机制,表面上是为了公益,实际上就是公私合营的利益输送通道。

这种模式下,国际开发署就像一个 “政商复合体” 的中转站。像大卫・贝尔,1966 年从国际开发署出来,转头就去福特基金会当了执行副总裁,结果福特基金会很快就拿下了国际开发署在东南亚的大部分农业项目承包权,这其中的门道,大家都懂。

更绝的是,这 “旋转门” 还能反向运作。盖尔・史密斯在克林顿全球倡议里担任要职的时候,推动国际开发署把巨额援助项目外包给和自己有关联的咨询公司。政府官员在制定政策的时候,就悄悄给商业运作留好了接口,等自己离职了,就能在私营部门把之前积累的政治资源变现,一来一回,就形成了一个封闭的权力循环。

再看看斯坦利・安・邓纳姆在印尼的 “扶贫” 工作,这里面藏着发展援助背后资本增殖的真相。她主导的微型贷款项目,表面上年利率只有 12%,但加上保险金、服务费这些隐形费用,真实利率高得吓人。而且,还有更隐蔽的操作,农户的信用信息被打包卖给了花旗银行,成了华尔街开发新兴市场金融产品的基础材料。这种把 “贫困证券化” 的模式,让国际开发署的援助资金回报率高得离谱。

现任洛克菲勒基金会总裁沙阿搞出来的 “疫苗债券”,更是把这种模式玩出了新高度。靠着国际开发署的担保,华尔街把 GAVI 疫苗采购合同拆分成金融衍生品,收益还挺高,引得黑石、贝莱德这些大机构纷纷入局。看着是在做慈善搞免疫计划,实际上是资本为了开拓新兴市场健康产业探路。

福特基金会在上世纪 80 年代印尼的 “妇女赋权” 项目,更是暴露了发展援助背后的思想殖民本质。斯坦利的团队通过微型贷款,要求接受贷款的人必须参加 “民主教育”,就这么把美式价值观一点点渗透到基层社区。接受培训的妇女成了社区里有影响力的人,进而影响了地方的政治生态。亨丽埃塔・福尔在担任联合国儿童基金会主席的时候,把这模式升级成了 “教育债券”,允许私募基金投资发展中国家的基础教育,条件就是要换取课程设置的话语权。

国际开发署所谓的 “民主输出”,其实就是商业布局的前奏。在中亚推动选举观察项目,大部分经费都流向了和美国石油公司有关系的咨询机构;在非洲搞农业改革计划,还强制要求用孟山都的种子作为援助条件。这么一来,发展中国家就陷入了债务和意识形态的双重依赖。

特朗普政府当年关闭国际开发署,这背后是新兴资本集团对传统权力网络的挑战。马斯克骂国际开发署是 “犯罪组织”,可不是随便说说。就说他主导的星链计划,就想接手国际开发署的通讯援助项目,把数字霸权直接安插到发展中国家的基础设施里。政府效率部闯进国际开发署总部拿到的机密文件,里面全是基金会和官员利益输送的证据,这也难怪民主党参议员范霍伦要威胁瘫痪国务院人事任命了。

不过,这 “深层政府” 的生命力可顽强着呢。国际开发署官网刚关闭,洛克菲勒基金会就宣布成立 “全球发展过渡基金”,还招了好多前国际开发署的官员。这 “旋转门” 机制在私营领域又开始重建权力网络,国家机器要是不好使了,资本就直接出来接管全球治理。

从雅加达的稻田,到曼哈顿的摩天大楼,美国国际开发署留下的影响,早就超出了一个政府机构的范畴。

它就像一根寄生在主权国家体系上的藤蔓,把政治权力变成资本的养分,然后又反过来催生出新的权力形态。

这场持续了六十年的精英 “造富” 游戏,说不定哪天就会被更野蛮的数字资本主义给颠覆了。(正在颠覆当中)

但不管怎么变,它塑造的全球秩序基因,肯定还会在未来的世界里,找到新的 “宿主”,继续发挥作用。