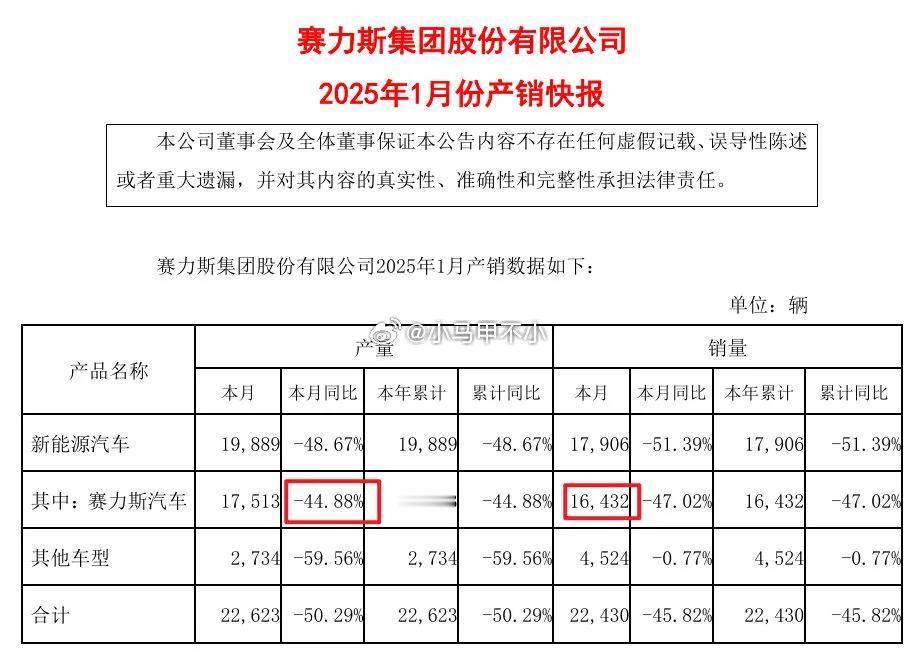

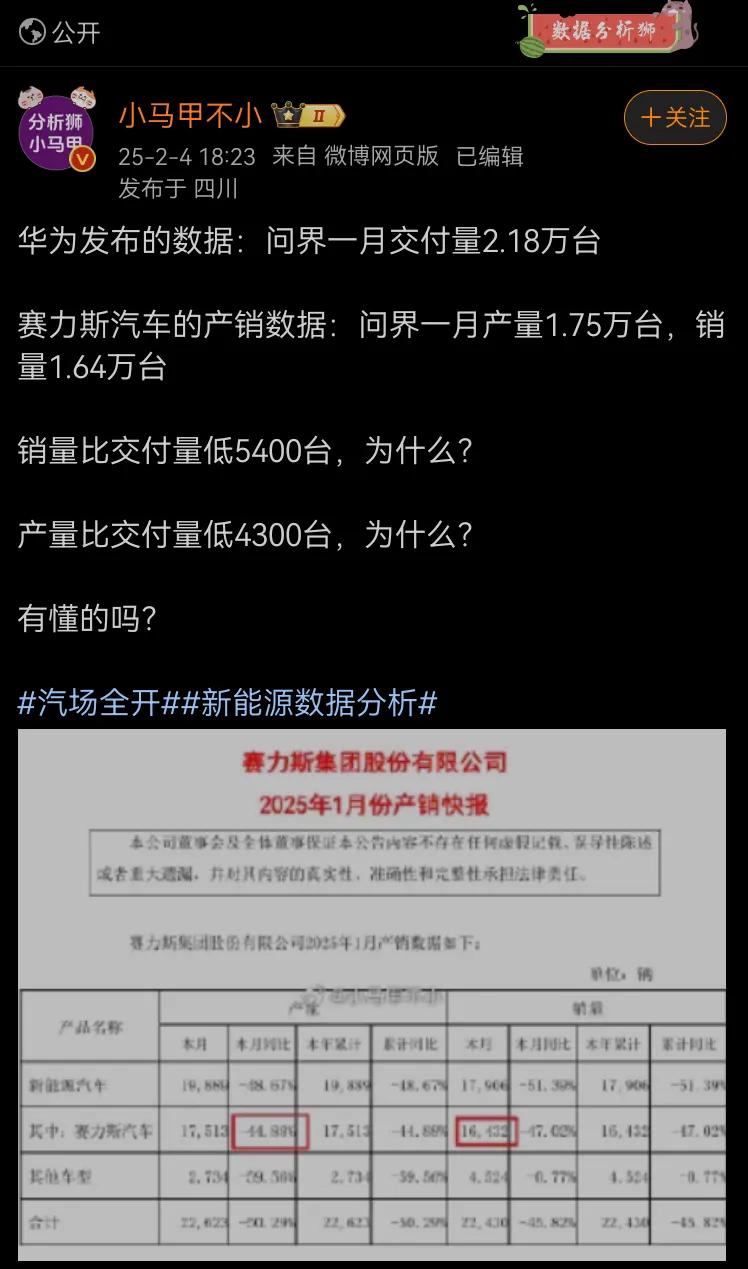

某新能源汽车方案供应商公布的特定品牌月销量交付量远大于该上市公司车企公布的当月产销数据,这一现象可能由以下原因导致: 1. **统计口径差异** - **批发量与零售量的区别**:供应商可能统计的是车企向经销商批发的销量(即批发量),而车企公布的产销数据可能仅包含实际终端销售的零售量或已上险的车辆数量。例如,网页2提到广汽丰田的产销快报数据与品牌方公布的数据差异较大,推测是因统计路径不同(如“上险量”与“零售量”的区分)。 - **出口与国内市场的划分**:若供应商的数据包含出口交付量,而车企公布的产销数据仅统计国内销售,则可能导致差异。例如,2024年中国新能源汽车出口量占全球市场的比重显著提升,部分车企可能未在月度数据中单独披露出口销量。 2. **时间节点与交付周期** - **生产与交付的时间差**:车企的产销数据通常以生产完成或出厂时间为准,而供应商可能以车辆实际交付至经销商或终端用户的时间为准。例如,若车企在月末集中生产但未完成交付,则供应商的数据可能包含次月初的交付量。 - **订单积压与预售数据**:部分新势力车企采用预售模式,供应商可能将未完成生产的订单量计入交付量,而车企仅统计实际出厂车辆。例如,比亚迪等车企通过预售策略提前锁定订单,可能导致数据差异。 3. **渠道库存与压库行为** - **经销商库存调整**:车企可能通过向经销商压库(即强制增加库存)来提升短期销量数据,但实际终端销售未同步增长。这种情况下,供应商的数据可能反映车企的批发量,而车企公布的产销数据可能未扣除库存积压部分。网页2提到广汽丰田的产量低于销量时,可能存在消化库存的情况。 - **财务操作影响**:车企可能在季度末或财报节点调整数据以优化财务报表,例如延迟确认收入或提前确认交付量,导致供应商与车企数据不一致。 4. **数据来源与透明度问题** - **信息发布主体差异**:供应商可能基于第三方数据(如保险上牌量、物流运输记录)统计交付量,而车企的产销数据为内部统计口径。例如,网页3提到的中国汽车工业协会(CAAM)数据与车企自主发布的数据可能存在统计范围差异。 - **选择性披露策略**:车企可能出于市场策略或股价管理目的,选择性披露部分数据(如仅公布国内市场或特定车型销量),而供应商的数据覆盖更全面。 5. **产业链协同与利益博弈** - **供应链压力传导**:在价格战背景下,车企可能通过向供应商压价或延长账期来转移成本压力,而供应商为维持合作关系可能配合车企调整数据披露方式。例如,网页4提到车企直接削减供应商应付账款,导致供应商在数据统计上被动妥协。 - **市场竞争与品牌形象维护**:车企可能通过降低公开数据中的销量以规避市场对“库存过高”或“增长乏力”的质疑,而供应商则倾向于放大数据以展示合作品牌的竞争力。 总结 此类数据差异的根源在于统计标准、时间节点、渠道策略及信息披露动机的复杂性。若要进一步验证具体原因,需结合车企的财务报告、供应链合同条款及第三方机构(如行业协会)的独立数据交叉分析。例如,网页9提到中国新能源汽车出口均价和渗透率的提升,可能暗示出口数据未被车企充分纳入月度披露范围。此外,价格战导致的产业链恶性竞争(如网页4和网页6所述)也可能加剧数据透明度问题。 华为 鸿蒙智行 问界

![糖师傅也弄了个乐道大车的假想图[微笑]](http://image.uczzd.cn/192186471734815016.jpg?id=0)