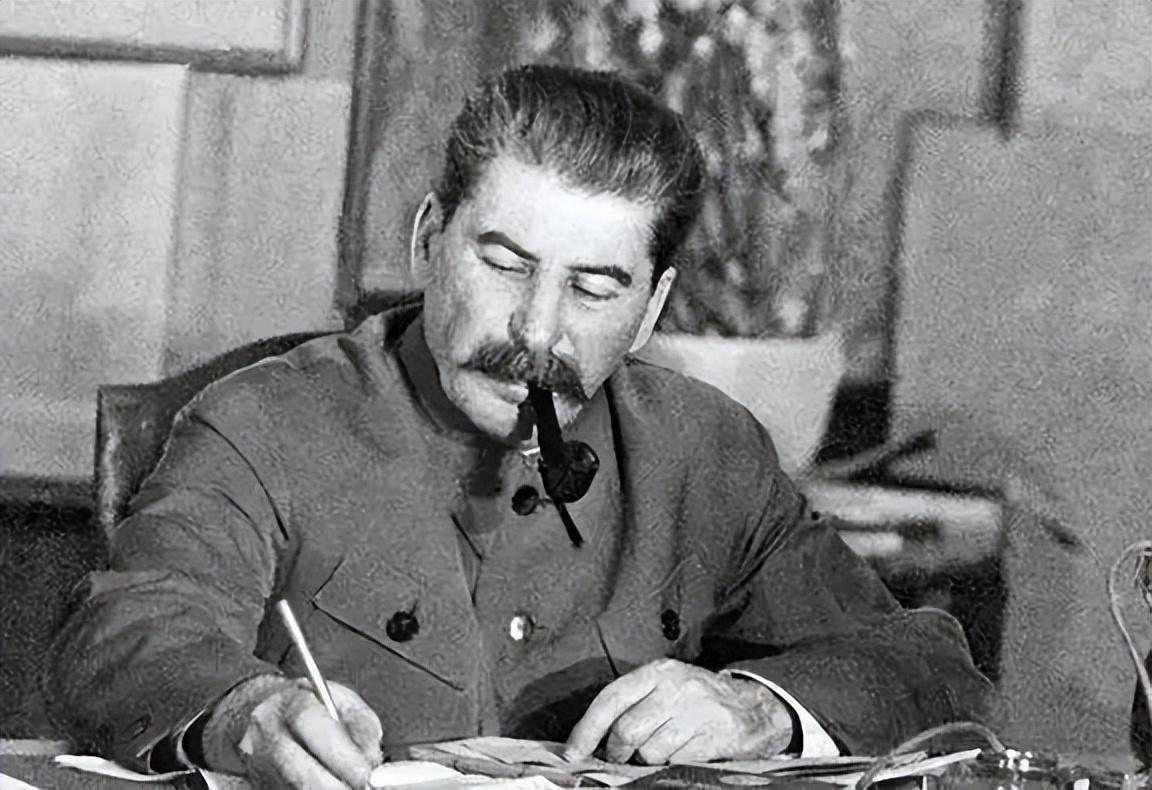

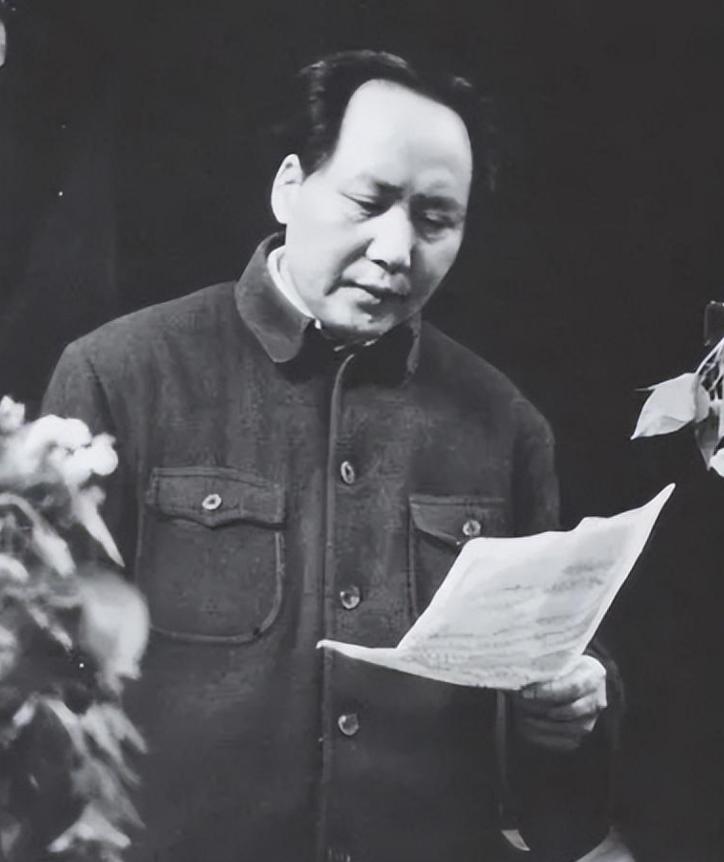

何为特权?斯大林与勃列日涅夫统治下,令人瞠目结舌的特权生活! 1936年后,苏联内部已然形成一个背离社会主义原则的庞大官僚集团。 这一阶层虽不直接掌握生产资料,却借助国家机器攫取利益,逐步壮大,至二战前夕已占全国人口的12%—15%。 战时与战后,特权阶层的优越性愈发显著。 物资短缺之际,普通百姓忍受饥寒,而高级官员的特供制度却日趋精细。 配给体系已被精确划分,部分商品仅限高层享用,甚至有专门供应首长的特殊配给。 更荒诞的是,特权阶层还衍生出一套灰色交易模式——用购货证、酒类、皮革、布匹等紧俏商品进行倒卖,竟成为中高层官员家庭的“日常经济活动”。 尤其是军方高层,更是带头沉迷其中,将本应为国效力的权力化作谋取私利的工具。 克里姆林宫内,生活极尽奢华,外界却鲜有察觉。 高级官员既享有城市中的优渥待遇,又在乡村拥有私人别墅,配备专车与各种生活必需品。 官方文件声称,高级官员的工资每月不过900卢布,但在苏联,真正的财富从不在账面之上。 1945年4月,苏联政府正式确立高层特定工资制度。 担任重要职务的官员,薪资直接跃升至2200—3000旧卢布,后期更高达4000—5000旧卢布。 此时,苏联政坛已形成一个特殊“潜规则”——工资之外,每月还附带一个鼓鼓的钱袋。 这笔额外资金不计入账,亦无须缴税,是苏联官僚体系腐化的象征。 斯大林时期的“钱袋制度”,不仅让高级干部享受隐形财富,也彻底拉开了社会等级鸿沟。 所谓“钱袋”,即官员工资之外的隐性津贴,数额从数百卢布到数千卢布不等,按职级高低分配。 此款项秘密发放,不计入工资单,不缴税,甚至不纳入党费计算。 至1953年,即斯大林去世之年,苏联部长的月薪已涨至5000—6000卢布,另有职务津贴6000—8000卢布,总计11000—14000卢布。 相比之下,一名普通工人每月仅得250卢布,收入差距竟高达50余倍。 勃列日涅夫时期,住房、交通、医疗、食品、消费,特供体系无所不在,特权渗透进社会的每一个角落。 住宅方面,高级官员无偿获得政府提供的专属别墅,内部装潢精美,配有豪华家具,别墅区有警卫把守,寻常百姓不得接近。 交通方面,每位高官均配备专车和司机,出行时,普通车辆需主动避让,以免影响贵人通行。 医疗方面,特权阶层享受与普通百姓完全不同的医疗资源,专属医院、门诊部、疗养院服务周全,无需排队,药品充足,而普通民众则要为一瓶基础药品等待数周甚至数月。 特供商品严格按照官职等级进行分配,最高层可获得国际顶级奢侈品,低一级的官员则享用国内紧缺物资。 在莫斯科,特供商店被细分为特级、一级、二级,其中特级与一级设于地下,隐蔽且戒备森严,仅供高级领导人使用。 副总理以上官员进入商店,乘坐的不是普通地铁,而是专供高层的“地铁2号线”,这条地下线路将克里姆林宫、红场与各特供机构相连,确保权贵享受顶级商品的便利。 全国各地的党政机关均设有内部供销点,不同级别的官员定期收到“特供券*,凭此可购买市场上根本见不到的稀缺物资。 这些特供商店里,法国白兰地、苏格兰威士忌、美国香烟、瑞士巧克力、意大利皮具、英国呢绒、德国电器、日本录音机……应有尽有。 每逢周末,大量高级官员的公车停在特供商店门前,提货回家,场面盛大,如同盛宴。 与之形成鲜明对比的,是苏联普通百姓的困境。 苏联经济早已步入严重危机,政府对资源的计划分配早已崩坏至极,市场商品长期短缺,百姓被迫忍受物资匮乏的煎熬。 普通人的购物日常,就是无止境的排队。 买面包,要排队;买香烟,要排队;买肥皂,要排队。 甚至最基本的生活用品火柴、牙膏、卫生纸也经常脱销。 面对市场的空荡货架,民众怨声载道,却无力改变现状。

用户46xxx42

脱离群众就不是社会主义