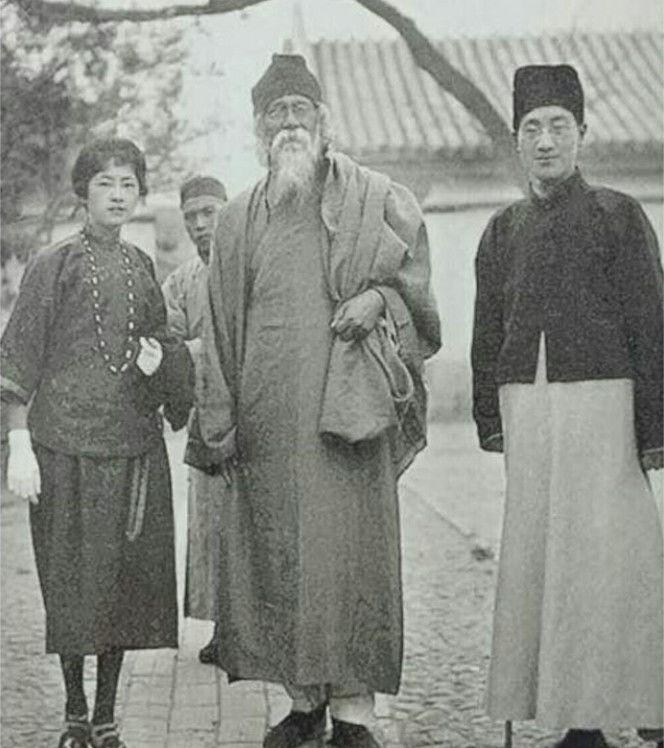

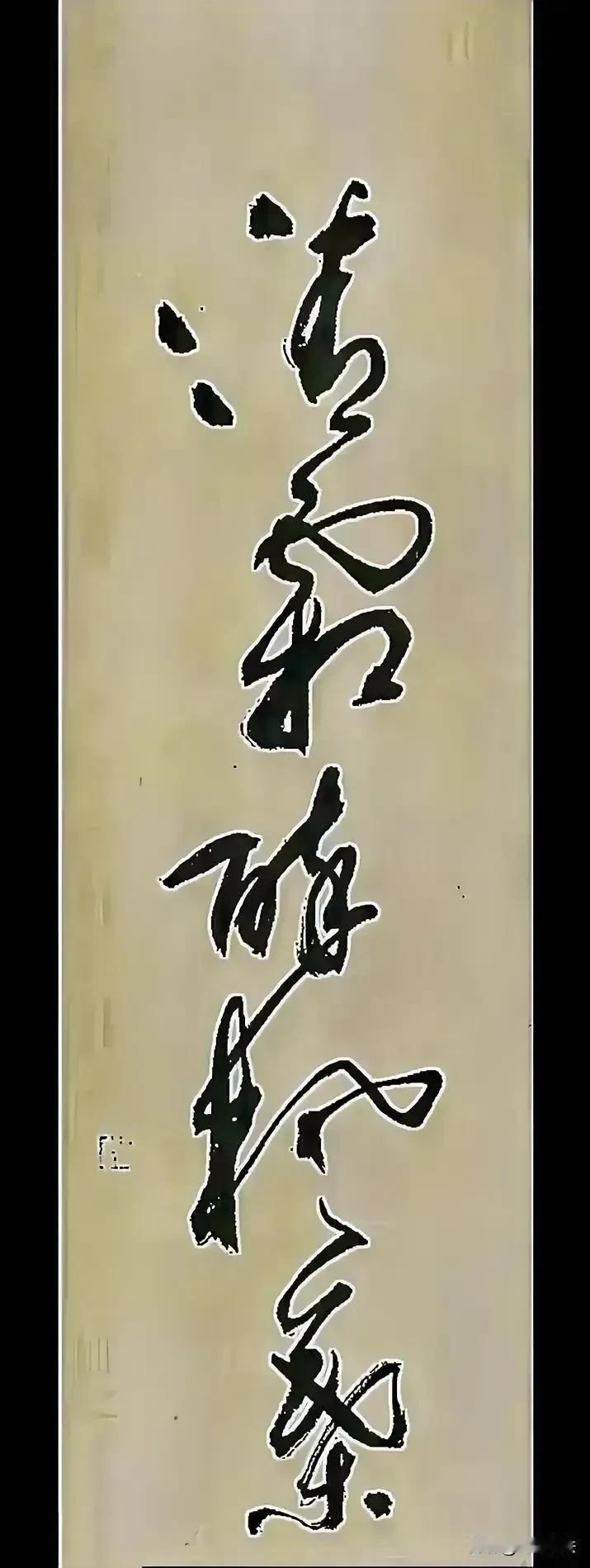

这张照片最后变成了一首诗,虽然只有短短的三句,却道破了徐志摩与林徽因的结局,最后一字堪称经典。 1924年,诺贝尔文学奖得主泰戈尔开启了他的中国之行。这位享誉世界的文学巨匠,此次来华旨在与中国文人进行深入交流。作为新月社的灵魂人物,徐志摩自然不会错过这个与泰戈尔切磋诗文的机会。他与挚友林徽因一同,满怀热忱地投入到了接待泰戈尔的行列中。 徐志摩与林徽因的结识,要追溯到1920年。彼时,留洋归来的徐志摩在北京大学任教,而林徽因则是他的学生。年轻气盛的徐志摩,对林徽因的才华与智慧倾倒不已。他们在诗歌与艺术的国度里携手漫步,彼此吸引,情愫暗生。从诗社到课堂,从信笺到漫步,师生间的惺惺相惜,渐渐变成了一段刻骨铭心的爱情故事。 作为一位浪漫而热情的诗人,徐志摩的爱情总是充满了理想化和诗意。他为林徽因写下了那首广为流传的《偶然》,表达了他对这段短暂邂逅的深刻感触。这首诗不仅仅是对爱情的感慨,更是对美好与消逝的哀叹。徐志摩在诗中写道:“你我相逢在黑夜的海上,你有你的,我有我的,方向;你记得也好,最好你忘掉”,这无疑道出了两人最终分别的宿命。 尽管徐志摩对林徽因的爱恋始终没有掩饰,他的心也因为她而泛起了阵阵涟漪。对于这位才女的爱,徐志摩几乎是毫无保留的表达。他在爱情中全然投入,不仅写下诗篇,更开始策划改变自己的生活,以求获得林徽因的青睐。为了追求自由,他向妻子张幼仪提出离婚,毫不犹豫地开始了这段看似美好的新恋情。 然而,20年代的中国社会,离婚再嫁仍是一个禁忌话题。徐志摩与前妻张幼仪的婚姻,成为他追求真爱的桎梏。为了与林徽因在一起,徐志摩不得不忍痛与张幼仪离婚。1924年,徐志摩与林徽因在英国注册结婚,开始了他们的异国婚姻生活。 婚后,徐志摩与林徽因在事业上都取得了斐然成就。徐志摩的诗作广受好评,林徽因的建筑设计也颇有名气。然而,在情感的世界里,他们却渐生隔阂。性格迥异的两人,在爱情理想与现实生活的冲突中,开始出现了裂痕。 最终,林徽因做出了选择,她没有跟随徐志摩的脚步,而是选择了梁思成,这个更加务实且适合自己生活的人。 与徐志摩的理想化爱情不同,梁思成的现实与沉稳给予了她更大的依靠与稳定。徐志摩无法理解这一点,他认为林徽因的拒绝只是因为她不够热情,未能回应他内心那种炽烈的爱。而林徽因则清楚地知道,婚姻不仅仅是爱情的延续,更多的是责任与承诺。在她看来,徐志摩的理想主义虽然让他成为了一个浪漫的诗人,但却无法给予她安稳的生活。 林徽因的选择最终证明了她的理性与深思熟虑。她并没有因为爱情的甜美而冲动地做出决定,而是考虑了婚姻生活的方方面面。在与梁思成的婚姻中,她收获了稳定与和谐,尽管梁思成并不具备徐志摩那样的浪漫与激情,但他无疑是她最合适的伴侣。林徽因用她的智慧与理性,为自己和家庭选择了一条更为稳妥的道路。 就在两人的感情陷入微妙境地时,泰戈尔的到来,无疑为他们的生活注入了新的活力。徐志摩对泰戈尔的仰慕溢于言表,林徽因也对这位东方智者充满敬意。在与泰戈尔的交流中,他们暂时抛却了生活的烦忧,重新找到了精神契合的快乐。泰戈尔的睿智与通透,也让他们对人生与情感有了新的思考。 在泰戈尔中国行的6周时间里,徐志摩与林徽因几乎寸步不离地陪伴在侧。 他们游览名胜,品茗论道,以诗会友。泰戈尔那宽广博大的胸襟和深邃通透的眼光,让徐志摩和林徽因倍感亲切。一个东方文明与西方文明完美融合的灵魂,在与他们的交流中迸发出火花。然而,泰戈尔却敏锐地察觉到,在这对金童玉女的恩爱背后,似乎笼罩着一丝无法言说的哀愁。 泰戈尔与徐志摩、林徽因在交流中建立了深厚的友谊,三人常常促膝长谈,探讨诗歌、艺术与人生。泰戈尔欣赏徐志摩诗作中洋溢的浪漫情怀,也被林徽因的博学与睿智所折服。然而,以诗人特有的敏锐,泰戈尔察觉到了徐志摩与林徽因之间的一些微妙变化。虽然他们在人前依旧是谈笑风生,但私下里却有了一些难以言说的隔阂。 泰戈尔看到,徐志摩在林徽因面前,似乎总有一种无法排遣的忧郁。他的笑容里,掺杂了几分哀愁。而林徽因,虽然依旧优雅得体,但眉宇间也透出了一丝疲惫。泰戈尔感到,这对夫妻的感情,似乎正在经历一场无声的变化。 离华的前夕,泰戈尔将自己的观察与感悟,化作了一首简短而意味深长的诗篇,题赠林徽因。诗中写道:"天空的蔚蓝,爱上了大地的碧绿,他们之间的微风叹了声:'唉!'"短短三句,却蕴藏了诗人对徐志摩和林徽因命运的感喟。 在这首诗中,泰戈尔将徐志摩比作"天空的蔚蓝",将林徽因比作"大地的碧绿"。在诗人的眼中,徐志摩自由浪漫,如同广袤无垠的蓝天;而林徽因则务实理性,如同脚踏实地的大地。然而,正如天空与大地永远无法融为一体,泰戈尔似乎预见到,徐志摩与林徽因这两个灵魂,终究难以找到情感的交融点。