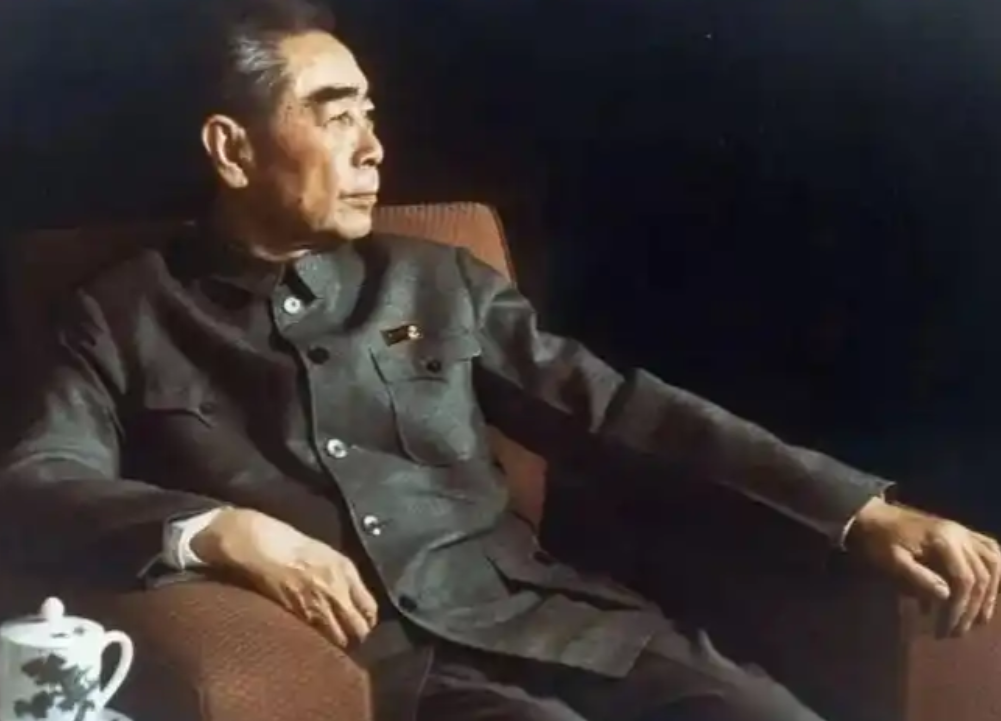

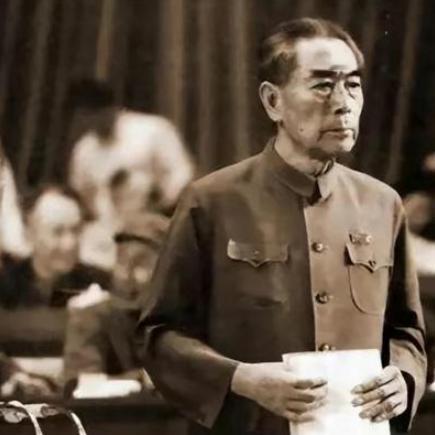

1963年 ,周总理在中南海会见沈醉等人。一见到沈醉,总理便笑着说:“沈醉啊,你可把我害惨了,因为你,我好几天没睡好觉啊!我对你的东西太着迷了!”一旁的沈醉听后,有些不好意思了。 在中国近代史上,有一段鲜为人知的特殊情谊,这就是周恩来总理与前军统特务沈醉之间的故事。这段跨越数十年的交集,见证了中国从动荡到和平的历史进程。 1927年,国民党统治时期,上海滩暗流涌动。当时的周恩来同志在上海创建了中央特科,负责中共的情报工作和重要同志的安全保卫工作。 彼时,年轻的沈醉正在国民党特务机构"复兴社"工作,这个组织后来演变为令人闻风丧胆的军统局。从此,周恩来与沈醉分别站在了对立的两面,展开了长达二十多年的情报较量。 到了抗日战争时期,形势发生了新的变化。周恩来作为中共代表在重庆开展统战工作,为抗日民族统一战线的形成和巩固做出了重要贡献。而此时的沈醉,已经成为军统局的重要特务之一。 在重庆,军统局对周恩来的行动实施了全方位的监控。沈醉作为"军统三剑客"之一,多次参与跟踪周恩来的行动。然而,他们并不知道,中共地下工作者早已在暗中布下了天罗地网。 这场看似惊心动魄的跟踪与反跟踪的较量中,周恩来和中共地下工作者始终占据着主动。每一次军统的行动计划,都在中共的严密防范下化为泡影。 1949年,随着新中国的成立,曾经的对手沈醉和其他两位"军统三剑客"被捕,关押在北京功德林战犯管理所。在那里,沈醉开始了自己的思想改造历程。 由于沈醉在抗战期间曾有过为国效力的表现,加上他在管理所期间表现积极,认罪态度诚恳。经过十年的改造,在1960年,沈醉成为了第二批获得特赦的战犯之一。 获得特赦后的沈醉,面临着人生的重要抉择。周恩来总理对他寄予厚望,希望他能为揭示历史真相做出贡献。 在一次谈话中,周恩来用了一个生动的比喻来说明沈醉的独特价值。他说道,对于戴笠这样的军统头子的罪行,共产党人只知道"核桃壳",而像沈醉这样的亲身经历者才了解"核桃仁"。这个朴实的比喻,让沈醉明白了自己的责任。 在周总理的鼓励下,沈醉开始了自己的写作生涯。他首先着手撰写《我所知道的戴笠》一书,这本书真实记录了戴笠的一生,揭露了许多不为人知的历史细节。 作为曾经的军统特务,沈醉对戴笠的了解远超常人。他在书中详细记述了戴笠如何建立和扩张军统特务系统,以及军统在抗战时期的种种作为。这些第一手的历史资料,为研究这段历史提供了宝贵的参考。 《我所知道的戴笠》出版后在社会上引起了强烈反响。这本书不仅记录了历史,更展现了一个特务组织的内部运作机制。许多读者通过这本书,第一次了解到了那段历史的真相。 这本书的成功,给了沈醉极大的信心。他随后又创作了《军统内幕》《我这三十年》等多部作品,每一本都以真实的历史记录为基础,展现了那个特殊年代的方方面面。 在创作过程中,沈醉始终坚持实事求是的原则。他既不回避自己曾经的错误,也不夸大自己的功绩,而是用平实的笔触记录历史。这种诚实的态度,赢得了读者的信任。 特别值得一提的是《魔窟生涯》和《囚徒:沈醉讲述高墙内的战俘生活》这两部作品。这些书不仅记录了战犯管理所的生活,更展现了新中国对待战犯的政策。从中可以看出,新中国既坚持惩治战犯的原则,又给予他们改过自新的机会。 沈醉的转变和成就,成为了战犯改造工作的一个典型案例。从一个军统特务到一个纪实文学作家,这种身份的转变证明了新中国的政策是正确的。 1963年春节,中南海内洋溢着节日的喜庆气氛。这一天,周恩来总理在中南海宴请了一批获得特赦的战犯,其中就包括了沈醉。 宴会厅内,周恩来总理一见到沈醉就笑着说:"沈醉啊,你可把我害苦了,因为你,我好几天没睡好觉,我对你的东西太着迷了!"这番话让在场的人都愣住了。 原来,周总理收到《我所知道的戴笠》这本书后,工作再忙也要挤时间阅读。由于白天政务繁忙,周总理只能利用晚上的休息时间来读这本书。