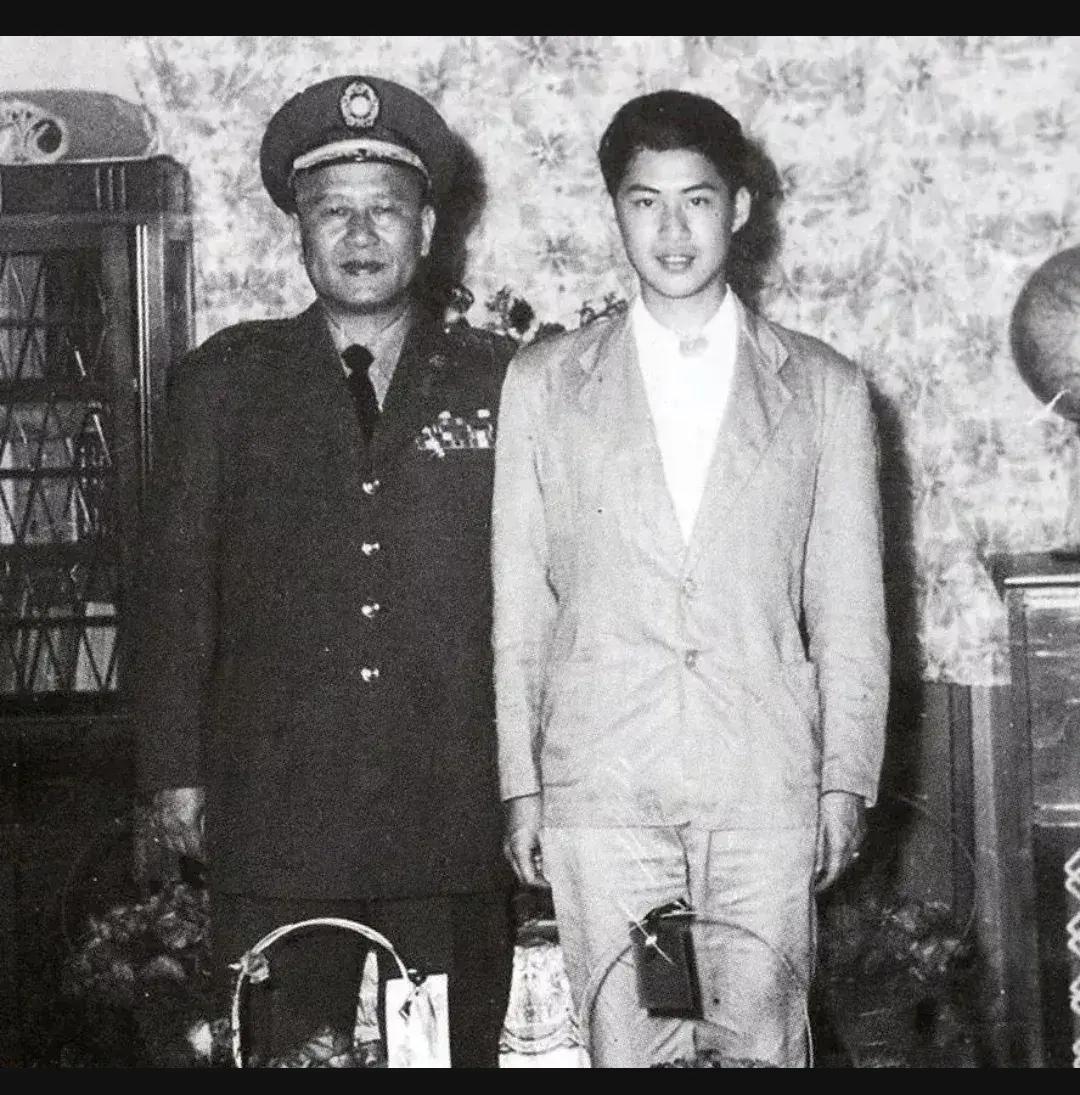

60年代,白崇禧送儿子白先勇出国深造,留下合影,几年后他去世儿子没能回来。 1962年的台北,白崇禧将军迎来了人生中最沉重的时刻之一。他的妻子董卓如在4月因病去世,结束了两人长达四十余年的婚姻。 董卓如的离世对白家而言是一个重要的转折点。白家九个子女相继离开台北,其中就包括了后来成为著名作家的第五个儿子白先勇。 白先勇从小就展现出在文学方面的天赋。他在台湾大学外文系就读期间,就开始创作小说,并与同学创办《现代文学》杂志。 这份对文学的执着得到了父亲的支持。尽管白崇禧是一位军人,但他始终重视子女的教育,给予他们选择人生道路的自由。 1962年,在母亲去世四十一天后,白先勇决定前往美国继续深造。这个决定得到了父亲的支持,白崇禧亲自送儿子去机场。 在机场,父子俩留下了最后一张合影。照片中的白崇禧虽已年过古稀,但依然保持着军人的挺拔姿态。而年轻的白先勇则穿着西装,站在父亲身边。 这张照片成为了他们之间最后的影像记录。当时没人想到,这竟成了父子俩的永别。 白崇禧一生戎马,曾是叱咤风云的军界要员。但在台湾,他的处境并不轻松,经常受到特务的监视。 尽管如此,他仍然坚持让子女接受最好的教育。早在抗战时期,他就曾将几个年幼的孩子送往美国读书。 在那个动荡的年代,白崇禧深知教育的重要性。他曾说过:"乱世之中,唯有求学才能立足。" 这种教育理念影响了他的所有子女。除了白先勇赴美深造外,其他子女也都接受了良好的教育,在各自的领域有所成就。 父子告别时,白崇禧特意叮嘱儿子要专注学业。 1962年,白先勇抵达美国后,进入爱荷华大学深造。在这所以创意写作闻名的学府中,他开始了新的学术生涯。 作为一名文学创作者,白先勇在异国他乡继续坚持写作。他的作品多以台北为背景,描写了众多流落他乡的人们。 白先勇与父亲之间保持着书信往来。他经常在信中向父亲汇报学业进展,同时也会提到自己的创作情况。 这些信件成为了父子之间唯一的联系。白崇禧虽然身在台北,但因为特殊的政治处境,行动一直受到限制。 在台北,白崇禧的日常生活始终被特务监视。他住所对面就设有一个专门的派出所,实际上是保密局的监视点。 这种监视并非秘密,白崇禧心知肚明。他甚至曾多次以幽默的方式对待那些监视他的特务。 白先勇在美国期间,创作了多部重要作品。其中,《台北人》成为了他最著名的小说集,被誉为现代文学经典。 这部作品中的许多故事,都反映了那个特殊年代背景下人们的生活。作品中的人物形象,某种程度上也折射出了他父亲那一代人的命运。 1963年,白先勇进入加利福尼亚大学任教。他的学术和创作事业都步入正轨。 然而,由于当时台湾的政治环境,白先勇始终未能回台湾探望父亲。这种分离的状态一直持续到1966年。 在美国期间,白先勇通过各种渠道了解父亲的近况。他得知父亲在台北生活清贫,但依然保持着军人的尊严。 白崇禧虽然失去了军政实权,但他在国际上仍有一定影响力。这种影响力也让当局对他始终保持着警惕。 作为一名作家,白先勇将这段经历转化为创作的素材。他的作品中常常出现父辈们在时代变迁中的命运轨迹。 在这段时期,他创作的小说多次获得各种文学奖项。这些成就让远在台北的父亲感到欣慰。 父子俩虽然相隔万里,但都在各自的领域坚持着自己的追求。白崇禧关注儿子的发展,白先勇则通过写作记录着那个年代。 1966年12月1日,白崇禧在台北的公寓中突然离世。当时年仅74岁的白将军,生命就这样戛然而止。 消息传到美国时,白先勇无法立即返回台湾。当时的政治环境和各种限制,让这位游子未能见到父亲最后一面。 白崇禧的死因一直存在争议。官方说法是心脏病突发,但也有人提出了其他可能性。 2005年,一位名叫谷正文的前特务在回忆录中称,白崇禧之死与一场秘密谋杀行动有关。这个说法在社会上引发了广泛讨论。 但白先勇多次公开驳斥这种说法。他指出,心脏病是他们家族的遗传病,他和兄长都做过心脏手术。 白先勇在2012年接受采访时表示,父亲的死与政治暗杀无关。他认为,当时父亲已经失去军政实权,不存在被暗杀的必要。 作为一名作家,白先勇后来通过文学作品纪念父亲。他的多部作品中都能看到父亲的影子。 在《台北人》中,白先勇描写了许多旧时代的人物命运。这些故事某种程度上也反映了他父亲那一代人的生活轨迹。 关于父亲的往事,白先勇有着自己的理解。他认为父亲与蒋介石的关系十分复杂,既有对抗也有合作。 这种复杂的政治关系,深深影响了白家的命运。但在白先勇的笔下,这些都转化为了深刻的文学作品。 多年后,白先勇回忆起与父亲的最后一面仍然记忆犹新。那张在机场拍摄的合影,成为了他最珍贵的遗物之一。 如今,关于白崇禧去世的真相已难以考证。随着当事人的相继离世,许多细节都已经无法还原。