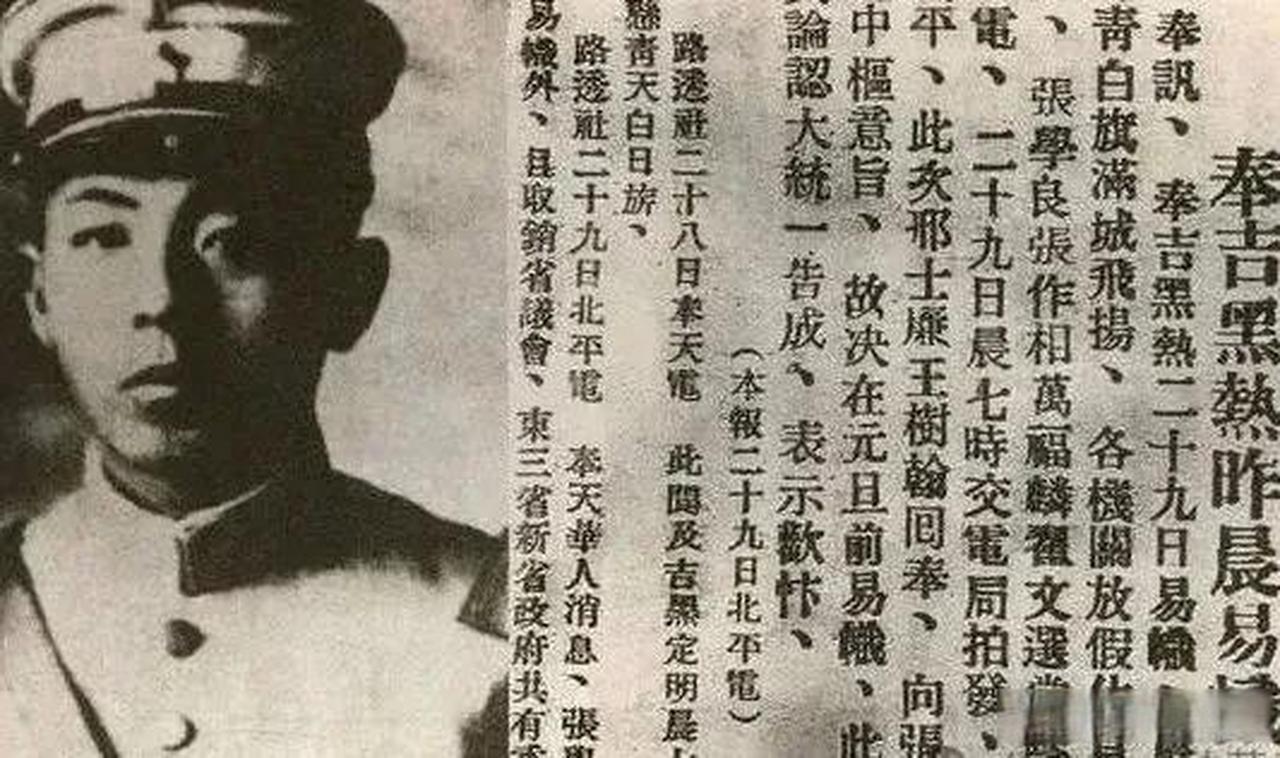

“东北易帜”的背后,隐藏着哪些力量的博弈? 1928年12月29日,张学良正式宣布东北改旗易帜,归顺南京国民政府。 至此,北洋政府的残余势力彻底退出历史舞台,南京政府得以名正言顺地掌控全局。 这场表面上的和平交接,实则暗流涌动,各方势力明争暗斗,远非一句“归顺”二字可以概括。 北伐战争自1926年7月燃起,至1927年3月间,国共联手席卷江南,吴佩孚、孙传芳两大军阀相继败北,昔日叱咤风云的直系、皖系纷纷土崩瓦解。 与此同时,张作霖苦撑危局,试图左右逢源,却在二次北伐后更加孤立无援。 1928年6月4日,皇姑屯的一声巨响,彻底终结了他的政治生命,也让奉系军阀的最后屏障轰然倒塌。 此后,东北的局势风雨飘摇。 日本虎视眈眈,密谋染指东三省,而南京政府亦不甘东北独立,力促其归顺中央。 张学良虽握有兵权,但内忧外患之下,独立支撑已然艰难。 在权衡利弊之后,张学良最终决定顺应大势,毅然“改旗易帜”。 这是复杂政治较量的产物,背后有多方博弈。 日本关东军的阻挠: 1928年6月皇姑屯事件后,日本首相田中义一明确要求张学良“维持东三省特殊地位”,并以南满铁路驻军相威胁。 日方先后七次警告张学良“易帜即视为敌对行为”,甚至策划扶持杨宇霆组建亲日政权。 南京国民政府的渗透: 蒋介石采取“银弹攻势”,通过孔祥熙秘密输送300万银元收买奉系将领。 1928年10月南京政府承诺:东北保留15万边防军,月拨军费280万元,关税自主权暂不收回。 苏联的隐性干预: 中东铁路权益使苏联成为关键变量。张学良特使莫德惠1928年11月访苏,斯大林同意“不干涉中国内政”,但要求维持1924年《中苏协定》特权,这为后续1929年中东路事件埋下伏笔。 此外,易帜进程也是经历多重波折。 原定1928年7月24日易帜,因日本武力威胁延期。 第二次定于12月29日,恰逢蒋介石击溃桂系、冯玉祥势力衰微,张学良选择在南京政府权力巅峰期完成易帜。 而东北政务委员会保留人事任免权,奉天兵工厂仍自主生产武器,热河特区延续原有税制。 这种“名义统一、实质自治”的架构,成为后来伪满州国孕育的温床。 白崇禧率北伐军屯兵山海关,奉系将领张作相在锦州集结5个旅,双方在1928年10月爆发小规模交火。 最终南京以“东北海军归中央”为条件撤军,避免全面冲突。 张学良方面呢? 27岁的张学良,面临杨宇霆、常荫槐等元老派挑战。 1929年1月处决杨常,是巩固权力,也向南京展示“维护统一”决心。 此外张学良还要做好经济依附的现实考量。 当时东北财政60%依赖关内移民消费,1928年因内战导致大豆出口锐减47%。 易帜后南京承诺的关税补贴,可缓解奉票贬值危机(1928年奉票兑银元汇率为58:1,较1926年贬值320%)。 这种国仇家恨交织的心态,促使他突破奉系集团利益,选择国家主义道路。 东北易帜的复杂性在于,它既是民国法统的胜利,也是旧军阀向新军阀转型的过渡形态。张学良在1930年中原大战中的武装调停,恰是这种双重性的延续——用传统军阀手段维护名义上的国家统一。

![据说这是网红楼?[doge]](http://image.uczzd.cn/2995194496099983892.jpg?id=0)