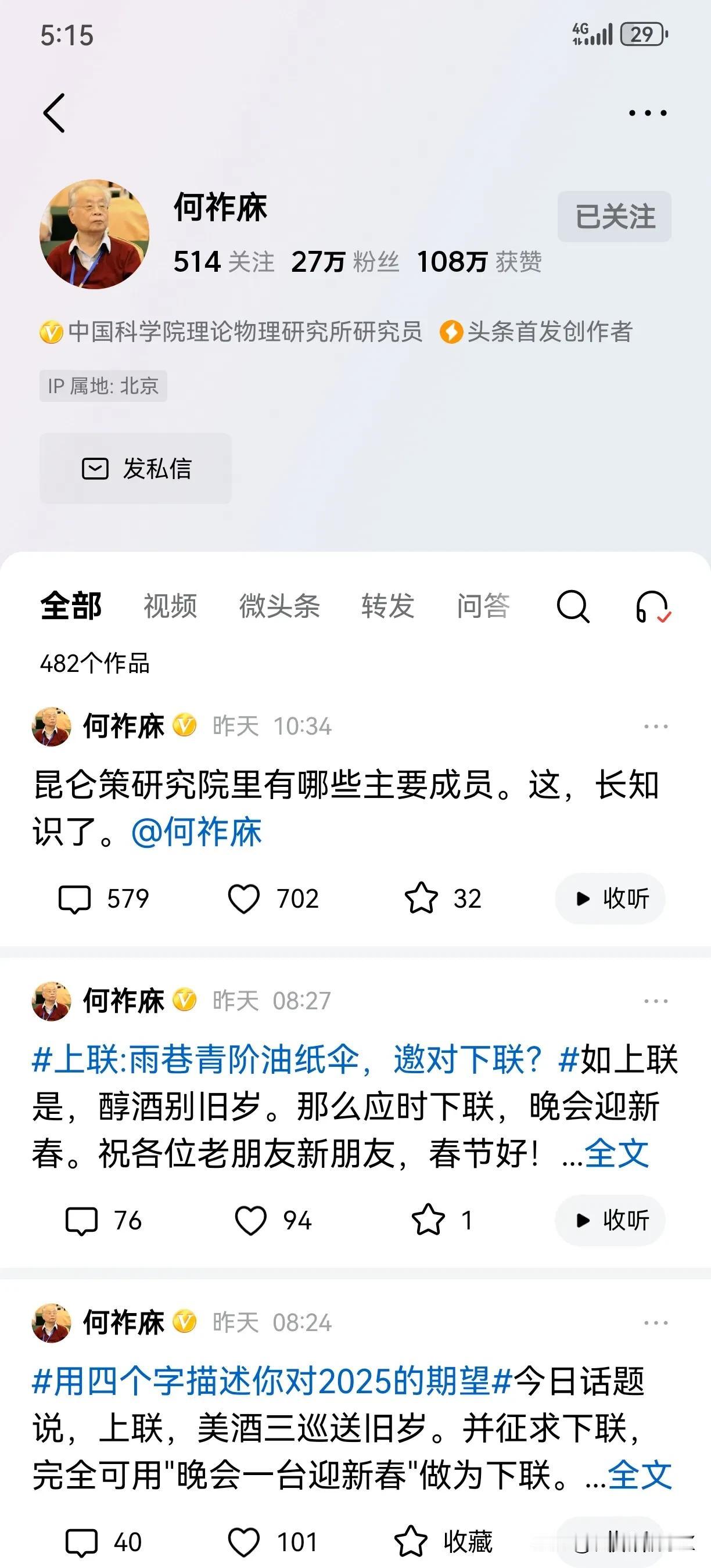

郭松民这个左棍,就会扣帽子,搞路线斗争,被攻击后,装鸵鸟,发挥阿Q精神,装听不见。 郭松民与何作庥的争论是中国公共舆论场中一场颇具代表性的思想交锋,反映了中国社会在意识形态、历史观、价值观等方面的多元化和复杂性。以下是对这场争论的评价和分析: --- 1. **争论的背景** 郭松民和何作庥的争论主要集中在历史评价、意识形态立场以及对社会问题的看法上。郭松民通常被视为左派知识分子,强调社会主义价值观、历史正义和民族主义;而何作庥则是知名物理学家,倾向于自由派立场,主张科学理性、现代化和开放思想。两人的争论本质上是两种不同意识形态和价值观的碰撞。 --- 2. **争论的核心议题** - **历史评价**:郭松民倾向于从革命历史和社会主义传统中寻找合法性,强调对历史的正面评价和对革命先烈的尊重;而何作庥则更倾向于批判历史中的错误,主张以科学和理性的态度反思历史。 - **意识形态立场**:郭松民坚持社会主义和民族主义的立场,强调集体利益和国家认同;何作庥则更关注个人自由、科学精神和现代化发展。 - **社会问题**:两人在社会问题的看法上也存在分歧,例如对改革开放的评价、对市场经济的态度以及对西方文化的接受程度等。 --- 3. **争论的意义** - **思想多元化的体现**:郭松民与何作庥的争论反映了中国社会在思想领域的多元化趋势。尽管中国的主流意识形态是明确的,但在具体问题上,不同群体之间的思想碰撞和争论仍然存在。 - **公共讨论的推动**:这场争论引发了公众对历史、意识形态和社会问题的关注,推动了公共讨论的深入。通过争论,更多人开始思考中国的历史、现状和未来发展方向。 - **代际与群体差异的反映**:郭松民和何作庥的观点差异也反映了不同代际和群体之间的思想分歧。郭松民的观点更容易引起年轻一代和民族主义者的共鸣,而何作庥的观点则可能更受知识分子和理性主义者的支持。 --- 4. **争论的局限性** - **情绪化与对立**:争论中双方有时会陷入情绪化的对立,导致讨论偏离核心问题,甚至演变为人身攻击。这种情绪化的争论可能削弱了理性讨论的空间。 - **意识形态的固化**:双方的观点往往带有强烈的意识形态色彩,导致争论难以达成共识,甚至可能加剧社会的思想分裂。 - **公众参与的局限性**:尽管争论引发了广泛关注,但普通公众的参与度有限,更多是知识精英之间的对话,可能未能充分反映更广泛的社会声音。 --- 5. **对未来的启示** - **理性对话的重要性**:争论双方应尽量避免情绪化和对立,更多地以理性和建设性的态度进行对话,寻求共识。 - **多元思想的包容**:中国社会需要包容不同的思想和观点,鼓励多元化的讨论,以促进社会的进步和发展。 - **公众参与的提升**:应鼓励更多普通公众参与到公共讨论中,使争论更具代表性和广泛性。 --- 总结 郭松民与何作庥的争论是中国社会思想多元化的重要体现,反映了不同意识形态和价值观之间的碰撞。这场争论既有积极的意义,也存在一定的局限性。未来,中国社会需要在理性对话、多元包容和公众参与方面做出更多努力,以推动社会的健康发展。