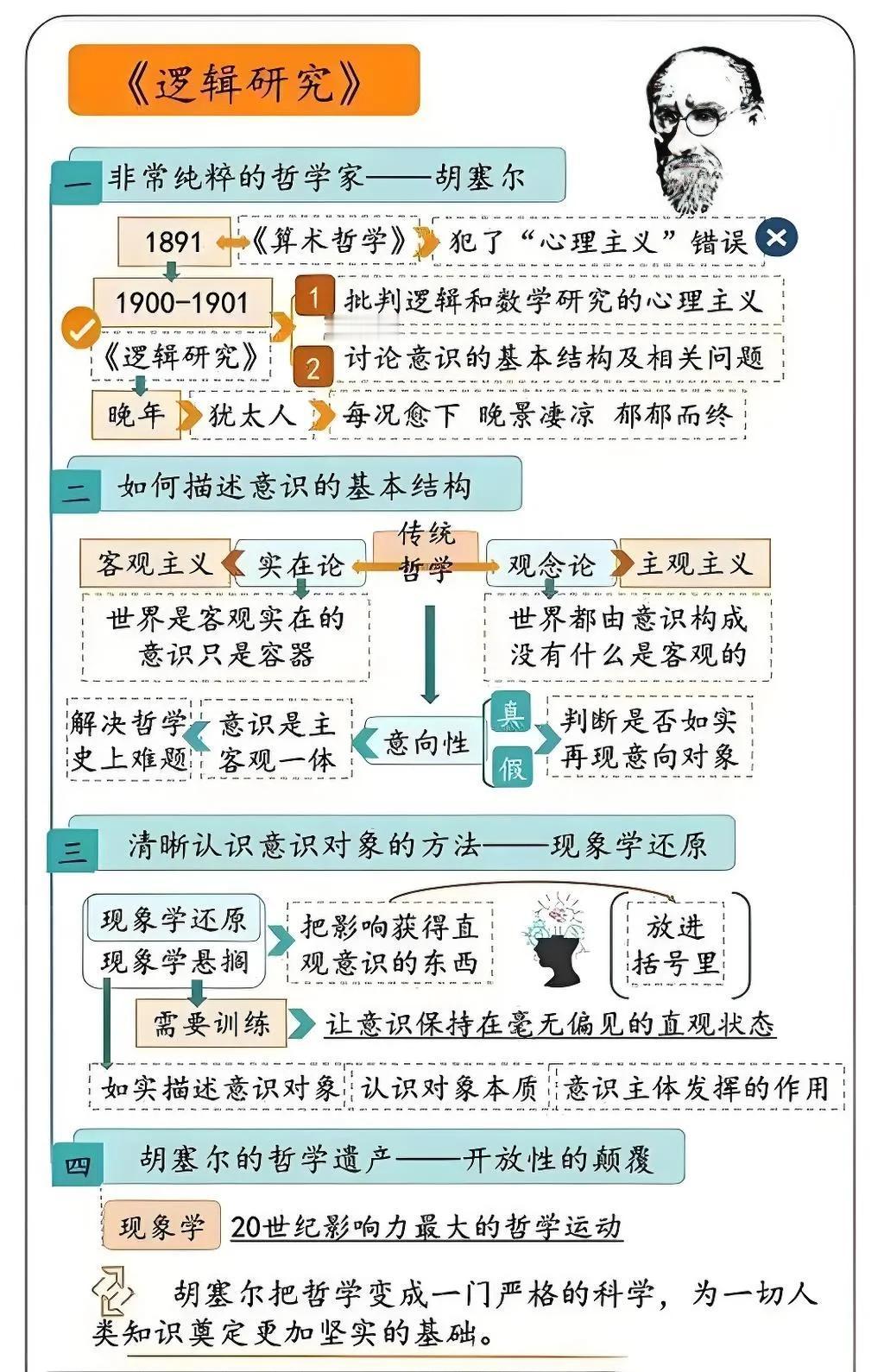

现象学研究什么,主要研究本体论吗? 康德的三本批判是分水岭。 现象学研究的是:对德国理念论的实践理性,进行爱恨动因解释的还原-解构,由此提纯了超验性并彻底释放出生命活力和超验深度,再对实践理性进行重构。 这相当于是康德的纯粹理性(知性)-实践理性(理性)-判断力(情感)三分格局里的判断力(情感)领域。 这里不能说现象学只研究存在学(本体论),而是:三分之后,三个领域都可以用各自的方法来研究哲学的各子学科,三个领域的研究加起来才是完整的真相。 现象学的现象是指“动态的显现过程”而不是“静态的显象”。 德国理念论里就已经注意研究动态显现了,但胡塞尔在初创现象学时用了一种巧妙的突破方法: 对知性-理性的判断暂时进行中止,由此发现了在判断之外意识里还剩余了一些非判断的内感知成分,再对这种内感知建立一套和认识论完全不同的新的意识学。 在这种意识学里,其中就涉及到了动态的显现过程,由此就恰好用了现象学的名义来称呼。 但胡塞尔的意识现象学只是起点。到了海德格尔,则继续将现象学对判断的暂时中止明确为对表象的中止,并将非判断的内感知明确为就是诗意的情绪,由此前期海德格尔用生存论(实存论)的名义来研究存在学里的人的存在,后期海德格尔则用解释学的名义来研究了诗学-诗意的存在学。 而法国现象学学者们,则是继续沿着海德格尔的思路并结合胡塞尔的研究来研究人的实存论: 萨特将实存论由存在学还原到意识学,梅洛·庞蒂则还原到身体化的一种新意识学并称为身体现象学,保罗·利科的还原方向则是隐喻性,德里达则用现象学方法对结构主义研究的结构进行了解构-重构,马里翁则将诗意的情绪继续还原为爱而称为爱洛斯还原,等等。 他们既研究意识学,也研究存在学-伦理学-美学-语言工具等各种哲学分支。 但仅若说海德格尔,则他主要只是在存在学里进行研究,还兼并了诗学。 要理解现象学的研究,就要将现象学放置在“德国理念论>意志哲学>现象学”的连续过渡链条来看,才能理解。 这里只看胡塞尔研究是看不出来这个背景的,他尽管为现象学设想了和纯粹理性连接、和实践理性连接两个研究方向,但他自己侧重在前一个方向。 这是因为,胡塞尔最初设想的是,在暂时中止知性-理性判断时也将情绪-诗意的判断暂时中止了。 但他没发现的是,情绪-诗意的本质不是判断而是感受,而其实是由他研究的知觉方式上的内感知衍生出来的内感受。 由此,到了海德格尔,才将和实践理性连接的方向释放出来,不仅和德国理念论>意志哲学构成了连续过渡链条,更让现象学的研究重点转移到了这个方向: 现象学的方法在这第二个方向更能有解释力。 而根据这个“德国理念论>意志哲学>现象学”的链条,会发现: 这个链条里是在逐步提纯超验性,释放出生命活力,并可以根据尼采的超人模型来极致地追求超验深度。 胡塞尔的研究里,由于未研究情绪-诗意,而就少了这种生命活力-超验深度的彻底释放。 按这个链条来看现象学,就会明白现象学是一个涉及到哲学各子学科的三分领域的领域之一而不仅仅是一个流派。 在康德那里,尽管区分了纯粹理性-实践理性,但实际上后者是以前者为前提的,前者才是开端。 而德国理念论,则是倒转了两者,以实践理性为开端,再让纯粹理性以实践理性为前提。 由此,就将生命活力和超验性部分释放出来了: 实践理性不再受到纯粹理性的压制,而须要用有生命活力的精神来进行驱动。 而尼采的意志哲学,则是继续倒转: 以有生命活力的身体来驱动精神,由此得到了求意志的意志,这进一步释放了生命活力和超验性。 到了海德格尔的现象学,则是: 通过暂时中止知性-理性判断,来还原到情绪-诗意领域而彻底提纯了超验性,毕竟只要涉及判断就还是得考虑科学性-现实性,而非判断的情绪-诗意则只有超验性。 并且,尼采-海德格尔还主张超人哲学:先借助艺术-诗歌的深度美的超验塑造来点开深度超验视域,再以深窥深,由此窥视存在学的深度真-伦理学的深度善。 由此,海德格尔的现象学是彻底释放了生命活力-超验深度的研究。 在现象学由海德格尔开始和实践理性连接的这个方向里,有两个研究步骤: 先用解释学来对实践理性进行爱恨动因的还原,也就是解构。 再用深度超验的诗意塑造来进行“借深美来窥深真深善”,并提纯爱意而防御防止恨意,由此重返实践理性而给出改良的纯爱-判断,也就是重构。 在这个思路里,解释学就不和纯粹理性直接连接了,只由改良之后的实践理性再来连接到纯粹理性。 也就是说,要理解现象学的主要研究任务,首先要理解的是德国唯心论>意志哲学>现象学的这个链条。