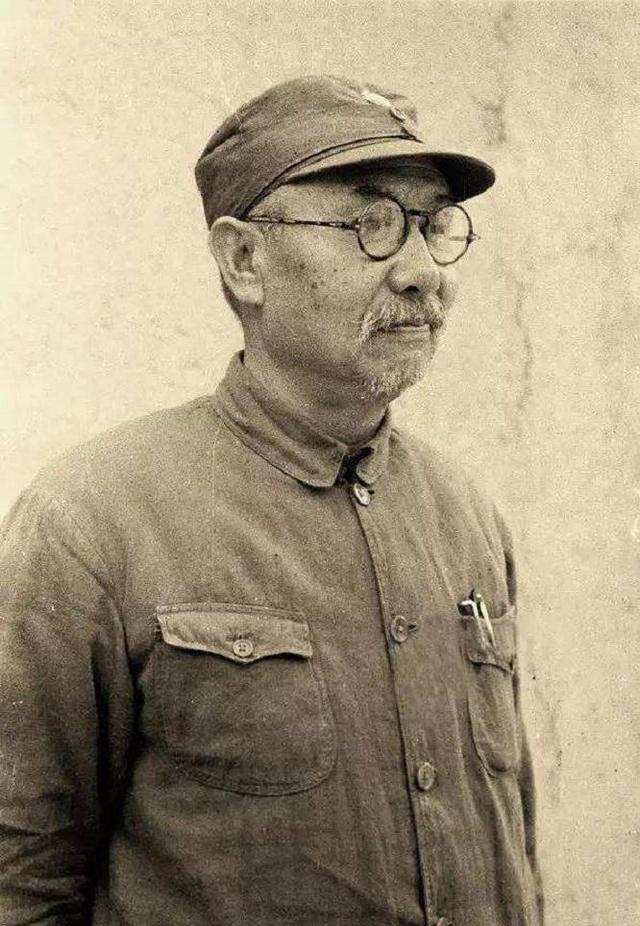

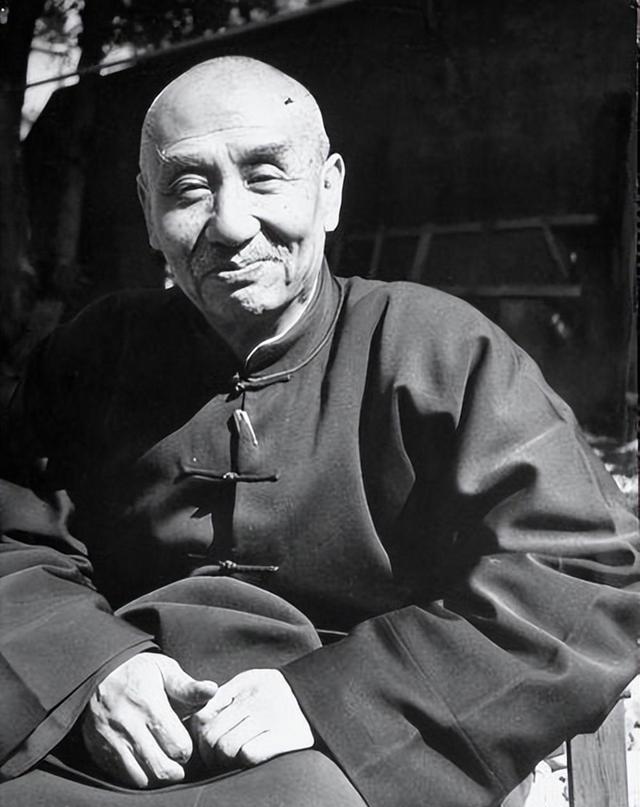

1949年,阎锡山携亲信与黄金逃至台湾,开启岛上余生。这位曾上《时代周刊》封面的“山西王”,在台北郊区菁山定居,环境简陋,无水无电。阎锡山亲手盖草屋、种地养鸡,日记中记录下“菁庐”岁月,后改建砖瓦房为“种能洞”,仿照山西窑洞,以寄思乡之情。尽管台湾气候不适,阎锡山仍用心改良,展现其对生活的积极态度。

阎锡山在台湾的生活清苦却富有深意,他追求内心的平静与自由,与古代陶渊明有异曲同工之妙。面对困境,阎锡山总能找到解决之道,其生活哲学在日记中尽显。1960年,阎锡山去世,蒋介石亲自吊唁,治丧委员会大办葬礼,墓地气派且朝向山西,体现其对故乡的深深眷恋。

阎锡山的一生,从风光无限到平淡如水,经历了巨大转变。他在台湾的简朴生活,不仅是对老家的怀念,更是对简单日子的向往。阎锡山的故事告诉我们,无论境遇如何,只要心态平和,就能找到生活的真谛。他的“种能洞”与豪华墓地,成为其传奇一生的见证,激励着后人面对困难时保持乐观与坚韧。