老一辈觉得健身没力气是畸形

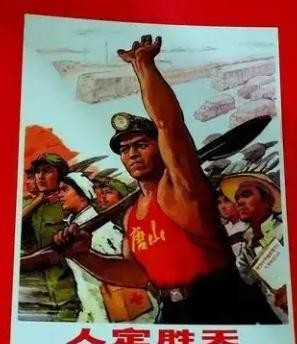

为什么爷爷奶奶们总觉得健身房里练出来的肌肉是“花架子”?这恐怕是不少健身爱好者都遭遇过的灵魂拷问。在他们眼里,真正的壮实是那种扛得住重活、经得起风吹日晒的,而不是像健美运动员那样,肌肉线条分明、体脂极低。他们习惯用老一辈“下地能抡一天锄头,行军一天能走五十公里”的标准来衡量一个人是不是真的强壮,这与现代健身追求的肌肉美感,似乎有着一道不可逾越的鸿沟。这不仅仅是审美差异,更是不同时代背景下对“力量”的理解差异。

老一辈的观念植根于他们所处的时代。过去,生存是第一要务,强健的体魄直接关系到能否在艰苦的劳作中生存下来。因此,他们眼中的强壮,是那种能够长时间进行高强度体力劳动的能力,是那种真正“能干活”的实用力量。与之形成对比的是,现代健身更注重肌肉的维度、线条以及整体的美观,训练方法也更加精细化,例如针对不同肌肉群进行针对性训练,并配合饮食控制来达到低体脂状态。这就像是,一个是为了应付生存挑战而生的“多面手”,一个是雕琢自身形体的“艺术家”,二者出发点就不同,自然难以相互理解。而且,不得不承认的是,健身领域确实存在一些不规范的现象。一些人为了快速获得肌肉,可能会使用违禁药物,这种现象也加剧了老一辈对健身的负面看法,他们会认为这种“速成”的肌肉不是自然健康的,自然也难以接受。

其实,老一辈并非反对健身,他们反感的是那种“中看不中用”的虚假强壮,他们更看重力量的实用性,以及身体的健康。他们所认为的“没力气”可能更多的是指现代健身者在他们所擅长的耐力或者劳动场景下的表现并不出色。这并非是健身本身的错,而是不同世代对强壮的理解不同而已。健身的本质是通过科学的训练方法来增强体质、改善健康,这与老一辈追求健康长寿的愿望并不冲突,甚至可以说殊途同归。我们应该尝试理解不同世代之间的观念差异,并在各自的健身方式中找到平衡,或许这才是解决代际健身认知冲突的良方。