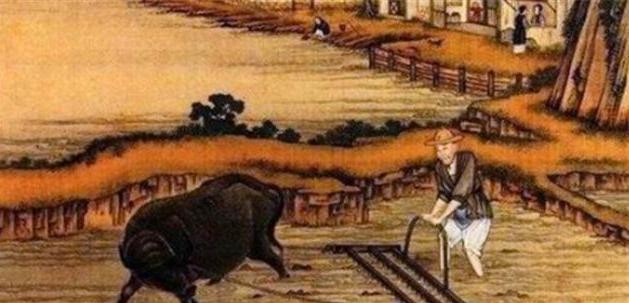

古代禁杀牛但吃牛肉很普遍

细品历史,一头牛背后的“双标”人生

关于古代吃牛肉这件事,常常让人陷入一个误区:既然律法明文禁止宰杀耕牛,为何市井百姓、达官贵人还津津有味地享用着牛肉? 表面上,这是一场法与情的较量,实则映射出古代社会中法规与现实的巨大裂痕。 梁山好汉大口吃牛肉,并非他们胆大妄为,故意挑衅权威,而是当时社会真实写照。那些所谓的禁令,往往只是一纸空文,约束不了人们对美食的渴望,更难以抵挡社会的既定习俗。

如果仅仅是梁山好汉吃牛肉,我们还能理解为草莽英雄不拘小节。但当我们翻开历史的画卷,会发现吃牛肉的现象绝非个例,而是贯穿了整个古代社会。从李白“烹牛宰羊且为乐”的豪迈,到杜甫因牛肉而丧命的无奈,再到宋朝街头牛肉铺的兴盛,都无不证明,牛肉早已融入了人们的日常生活,成为餐桌上的一道寻常美味。朝廷的禁令更像是一场“猫捉老鼠”的游戏,当“老鼠”实在太多,“猫”也只能睁一只眼闭一只眼。宋真宗的圣旨和太监的汇报,以及官员上书请求赦免杀牛者,都佐证了当时牛肉市场的繁荣和法令的无力。明朝的市井小说也印证了这一事实,即使是平常百姓,也未能抵挡住牛肉的诱惑。这不禁让人反思:法律条文的制定是一回事,执行和遵守又是另外一回事。

古代的“禁牛令”就像今天禁止闯红灯一样,写在法律条文里,却难以阻止社会中普遍存在的现象。我们不能因为法律上说“不许”,就认为现实中“没有”。法律条文的制定与社会实际运行之间总是存在差异,这是古今中外都存在的现象。通过牛肉这件小事,我们窥探到了古代社会复杂的一面,看到了理想与现实的差距。与其说是古代人知法犯法,不如说是他们身处“双标”的社会环境中。他们既要遵守明面上的律法,又要迎合社会普遍的习俗。这也提醒我们,看待历史,不能仅仅拘泥于文字记载,更要结合当时的社会背景,才能更全面、更客观地了解历史的真相。