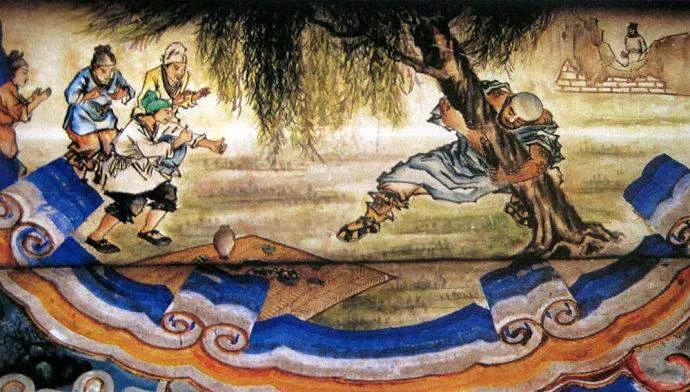

公元前479年,春秋末期的楚国正值动荡不安之际。楚国大夫白公胜以献上战利品为名,率军攻入郢都(今湖北江陵),不仅杀死了令尹子西和司马子期,还劫持了楚惠王,史称“白公胜之乱”。这一事件如同春秋的终曲,深刻揭示了权力争夺与家族恩怨的复杂关系。 古人普遍将白公胜视为“篡权谋反”的典型,然而现代学者郭沫若却提出了不同的看法,认为这场事件更像是一场“革命”,类似于三家分晋、田氏代齐,标志着春秋时代的结束与楚国战国新篇章的开启。 要理解白公胜之乱,首先需要了解白公胜的背景。他原名熊胜,是楚平王的嫡孙、太子建之子。楚平王因轻信佞臣费无极的谗言,企图杀掉太子建,最终导致家庭悲剧,连带着伍子胥的家族也遭殃。太子建逃往郑国,却不幸被杀,熊胜只能随伍子胥逃往吴国。 三十年后,楚惠王召回熊胜,并赐封于白地(今河南息县),他因此被称为白公胜。然而,他心中始终燃烧着复仇的火焰,向楚惠王请求攻打郑国,却遭到令尹子西和司马子期的反对,他们主张与郑国结盟以对抗晋国。这一决定激起了白公胜的怨恨,促使他开始谋划篡位。 与历史上许多阴险的谋逆者不同,白公胜直言不讳,毫不掩饰自己的阴谋。一次,他在磨剑时,司马子期的儿子平问他为何亲自磨剑,白公胜坦言:“我磨剑是为了杀你父亲。”这番话如同晴天霹雳,平立刻回去告知父亲和子西,但子西对此不以为然,认为白公胜仍在自己的掌控之中。 到了七月,白公胜找到了作乱的借口,声称要向楚惠王献上斩获的兵器。他率军闯入王宫,准备杀死子西。子西为维护尊严,最终选择了自尽,而愤怒的子期则试图与白公胜对抗,结果也死于白公胜之剑下。 此时,楚惠王也难逃一劫。白公胜的部下石乞劝他杀死惠王以确保篡位成功,但白公胜心存仁慈,选择将惠王囚禁。石乞不甘心,最终在大夫圉公阳的帮助下,成功救出了惠王。 白公胜原本打算立楚平王的庶子子闾为王,但子闾拒绝了他的提议,白公胜无奈之下杀了子闾,局势愈发动荡。 消息传到楚国大夫叶公子高耳中,叶公迅速集结力量讨伐白公胜。最终,白公胜战败,逃入山中自缢而死,成为自作自受的牺牲品。 白公胜之乱平息后,惠王复位,而叶公因平乱有功,获得了令尹与司马的双重职位,掌握了军政大权。然而,他选择了功成身退,主动让贤,这一权力交接为后来的权臣与国君之间的冲突埋下了伏笔。 从现代视角看,白公胜之乱的性质仍是楚国王室内部的纷争,尚未上升到战国时期大夫窃国的层面。然而,这场事件客观上反映了春秋末年新社会阶层和生产关系的变化。白公胜的属下石乞等人渴望通过军功获得封赏,标志着私有制时代的来临。 总体而言,白公胜之乱不仅是楚国王室内斗的特例,也是春秋末年私有制生产关系变革的缩影。这场风波为后来的楚国政治格局埋下了深远的影响,令人深思。正如古人所言:“风起云涌,时势造英雄”,在这纷乱的历史长河中,谁又能清晰地界定是非曲直呢?