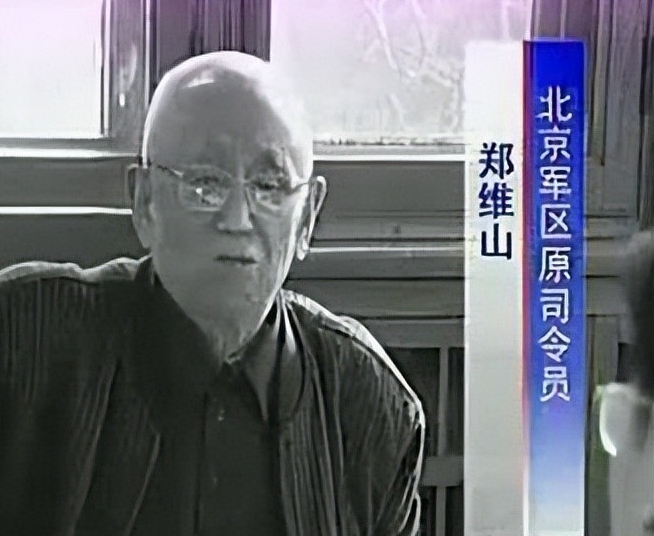

1979年,一代名将郑维山最终因为生活低头了,他给昔日领导人徐向前写了一封信,告知徐向前说目前自己的生活困难,希望能够得到帮助,随后徐向前给政治部主任韦国清打了一通电话,电话里他还怒气的说道:不要推诿,也不要来回踢皮球拉扯。

1979年初春,一封来自北京的信件摆在了时任国务院副总理兼国防部部长徐向前的案头。这封信的内容出人意料,信中反映的是曾经叱咤风云的老将军郑维山,正在为基本生活问题发愁。 这位功勋卓著的将军,此时正面临着工资和粮票需要从安徽寄送的窘境。这样的处境,与他过去的赫赫战功形成了强烈的反差。 要说起郑维山的革命生涯,还得从1927年说起。那一年,年仅13岁的郑维山就在家乡湖北麻城参与了声势浩大的农民起义。 在那个动荡的年代,中共"八七会议"的召开掀起了革命的热潮。麻城三万多名农民组成了自卫军和义勇军,推翻了当地的反动统治。 少年郑维山和父亲都参与了这场起义运动。起初,他担任着为地下党送信的重要任务。随后又在童子团中担任分队长,负责为自卫军放哨。

这段经历让年少的郑维山深刻认识到,只有跟着共产党走革命道路,穷苦人民才能真正翻身做主。三年后,15岁的郑维山正式加入了中国共产党。 入党后,郑维山被分配到了时任中国工农红军第一军副军长徐向前的手下。在这里,他得到了飞速的成长。

作为传令员的郑维山表现出色,无论战场多么混乱,他总能准确无误地传达各项命令。在战后的军事复盘中,他对战况的分析更是让徐向前刮目相看。 凭借着出色的表现,郑维山很快被提拔为山炮连指导员。面对缺乏技术人才的困境,他采取了贴近基层的工作方法,成功说服被俘的国军炮兵传授技术,为红军建立起了一支强大的炮兵力量。

到了1933年,年仅18岁的郑维山已经成长为一名独当一面的将领,先后担任团政委、师政委等重要职务。然而,命运的转折在1971年降临。 那一年,郑维山蒙受不白之冤,被下放到安徽农场劳动。但即便在这样的逆境中,他依然保持着革命军人的本色,主动承担起农场里的重活累活。

整整八年的农场生活,郑维山始终相信组织会给出公正的结论。1979年,他终于重返北京,但等待他的却是难以为继的生活状况。 在这样的情况下,这位战功赫赫的老将军,不得不寻求昔日长官的帮助。一封反映困难的信,道出了一代名将的无奈处境。

收到郑维山的来信后,徐向前立即放下了手头的工作。他亲自将信件送到了总政治部主任韦国清的办公室,并严肃地表示这个问题必须尽快得到解决。 在华北战场上,郑维山率领的三纵队被誉为"华北劲旅"。这支队伍在他的带领下,创造了多个战争奇迹。 1947年的清风店战役就是一个典型例子。当时郑维山违背了撤退的命令,坚持就地设伏,最终成功引诱敌军主力落入包围圈。 在新保安战役中,面对国民党的精锐部队,他准确判断出敌军的行动意图。 尽管当时上级一再强调要原地待命,但郑维山认定敌军必然会派出援军。他大胆调整部署,最终成功分割包围了敌军的两支主力部队。 在抗美援朝战争中,郑维山再次展现出过人的军事才能。在金城反击战中,他接替生病的杨成武将军,临危受命指挥二十兵团。 面对复杂的战场形势,郑维山提出了大胆的作战方案。虽然这个方案在当时被认为过于冒险,但他以"愿意承担全部责任"的决心说服了指挥部。

正是因为了解郑维山的为人和功绩,徐向前对他当前的困境格外重视。在给韦国清的指示中,徐向前严厉批评了官僚主义作风。 "郑维山同志的问题必须马上解决,不能再拖了。"徐向前严肃地说,"这样一位老红军,工资和粮票还要从安徽寄过来,实在说不过去。"

面对这样一位为革命事业立下汗马功劳的老将军,任何推诿和拖延都是不应该的。徐向前要求相关部门必须拿出实际行动,切实解决问题。 问题解决后的郑维山并没有安于现状,而是继续为西北地区的建设贡献自己的力量。在接下来的十九年里,他始终保持着革命军人的本色。 这段时期的郑维山,虽然已经离开了战场,但仍然以一名军人的标准要求自己。他积极参与各项建设工作,为西北地区的发展提供了宝贵的经验。 1998年4月,一个突如其来的消息打破了郑维山平静的生活。医院确诊他患上了肺部肿瘤。郑维山甚至将手术比作一场战斗,说自己要像指挥作战一样,集中精力打好这一仗。 手术后的郑维山恢复得很好,还参加了1999年的建国50周年庆典。这次庆典对于他来说具有特殊的意义,因为他亲身经历了新中国从无到有的全过程。 然而好景不长,到了2000年,郑维山的病情突然恶化。即便在这种情况下,他仍然把国家和军队的利益放在首位。 面对高额的医疗费用,郑维山坚决不同意使用昂贵的药品。他认为这些钱应该用在更需要的地方,比如军队的现代化建设。 2000年5月9日,郑维山永远地离开了这个世界。在生命的最后时刻,他写下的最后几个字是"台湾"和"军队现代化"。