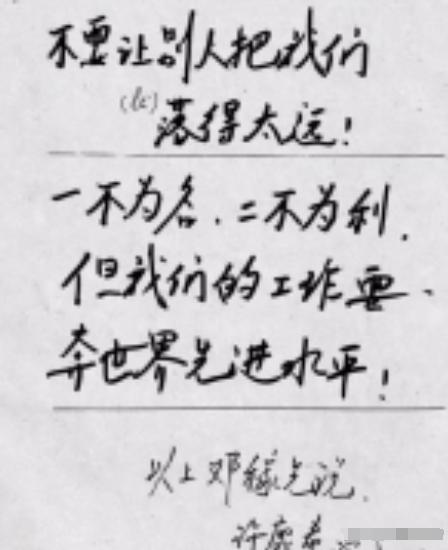

1986年,弥留之际的邓稼先向中央提出一份建议书,指出世界上的核弹理论水平接近极限,接下来重点可能不在大型核武器身上,为了让国家不再落后于人,他联合于敏向中央表达了自己的看法。 邓稼先,这个名字对于许多人来说,可能并不如某些公众人物那样耳熟能详,但在中国的核武器研究史上,他无疑是一个举足轻重的存在。 要说邓稼先的工作有多么伟大,可能很多人首先会想到核武器的成功研发,然而背后却有着他不为人知的坚守与牺牲。 在那个年代,科研资源的匮乏、技术的落后、环境的恶劣……这些常常让人想要放弃的困境,邓稼先从未退缩过。 他清楚自己的使命,也深知每一次实验、每一项研究都关乎国家的未来,可以说,他的一生就是不断选择为国家、为人民、为未来做出贡献的过程。 尤其是在生命的最后阶段,邓稼先仍然没有停止为中国核事业的思考和规划,哪怕他已经身患重病、生命垂危。 这种坚守,成就了他在科研界无可替代的地位,也成就了他作为国家英雄的伟大。 邓稼先的出生地江西南昌,见证了他少年时代的成长与求学,这座城市不单单是邓稼先人生的起点,更为他提供了早期的学术氛围。 尽管邓稼先在家庭中接触到了许多科研的思想和启发,但与大多数优秀人才一样,他的求学路并非一帆风顺,少年时期,他也曾遭遇过高考的失利。 但这并没有打击他内心的求知欲,反而让他更加坚定了要走上科学道路的决心。 邓稼先最终选择了走出国门,留学美国,虽然在美国的科研工作得到了广泛的认可,并收到了多个世界顶尖学府的邀请,但邓稼先却在此时做出了一个令无数人震惊的决定——他毅然决定回到祖国。 邓稼先并不是没有受到诱惑,远在美国的高薪和优越的科研条件无疑是许多年轻学者梦寐以求的,然而,对于邓稼先来说,祖国的召唤远远高于一切个人利益。 回到祖国的道路并不平坦,时常面临着艰难的抉择,但邓稼先内心的家国情怀从未动摇过。 2007年,邓稼先终于回到了祖国,加入了北京大学生命科学学院,成为了该学院的院长。 不幸的是,邓稼先在多年的科学研究中,没能逃脱核辐射的影响,虽然他并未表现出身体的不适,但身边的人逐渐察觉到他的健康状况迅速恶化。 即便如此,邓稼先并没有让身体的痛苦影响到自己的工作,每当提到家国和科学研究,他总是义无反顾地坚守岗位,心里始终没有其他选择。 1985年,邓稼先因直肠癌进入了医院的病房,这对他来说,无疑是一次巨大的打击,面对癌症的侵袭,他的内心并没有消沉。 尽管身体渐渐无法支撑他继续站在科研一线,但邓稼先却始终保持着对科研事业的关注和思考,在病床上,他并未闲置,而是继续与好友、同事讨论未来核武器的发展方向,并提出了关于计算机模拟核爆炸、发展小型核武器的建议。 这些构思,最终影响了中国核武器的后续发展,也为中国打破国际核大国的封锁提供了可能。 尽管邓稼先未能亲自见证中国核武器发展的突破,但他为国家的贡献永远不会消逝,1986年,邓稼先因癌症去世,但他在临终前留下的建议书却成为了后人最为宝贵的遗产。 我认为,邓稼先的故事不仅是中国核武器发展史上的一部分,更是对责任、奉献和国家情怀的深刻诠释。 在今天的科技界,我们可能更多地关注个人的成就和荣誉,而邓稼先却始终把国家的需要和民族的未来放在最前面,他的坚定信念和无私奉献精神,应该成为我们每一个人学习的榜样。 他虽然身患重病,却依然没有放弃思考和科研工作,提出的建议影响了中国核武器的发展方向,为国家赢得了宝贵的时间和空间。这种坚守初心、为国家奉献的精神,在今天依然具有重要的现实意义。 邓稼先的事迹也提醒我们,真正的科学家不仅仅是为了个人的荣誉和地位而奋斗,更多的是为了国家和人民的福祉,不断推进科技的进步。 科学的发展离不开一代代有责任心的科技工作者,只有心怀家国,勇于承担责任,才能够实现科技事业的长远发展。 对于我们这些年轻人来说,邓稼先的精神不仅仅是一个历史人物的传奇故事,而是应该成为我们在追求梦想过程中,坚守信念、敢于承担责任的动力源泉。 (信息来源:三明共青团——《邓稼先与杨振宁,祖国已经不必让你们面临抉择》;光明网——《「人民需要这样的科学家②」“这份建议书比你我的命都重要”》)

绿光森林

向英雄致敬