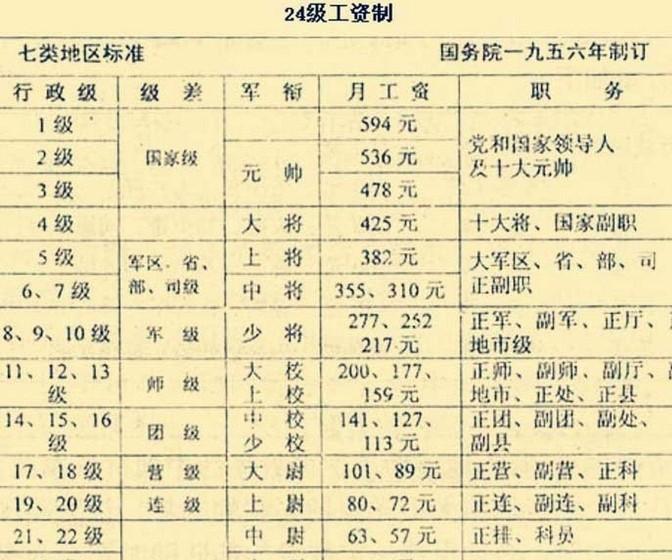

朱老总工资649.6元,住房400平方米,是最有钱的十大元帅,为何晚年过得清贫 在新中国成立之初实行的24级工资制度中,朱德元帅作为开国十大元帅之首,享受着最高级别649.6元的工资待遇。他的住所位于中南海,面积达到400平方米,在当时的条件下已是极为优越。 这位开国元帅不仅拥有优厚的工资待遇,还拥有一笔数额高达30万元的海外稿费,这在当时堪称一笔巨款。除此之外,他还积攒了2万元的个人存款,这在物资匮乏的建国初期,能够积累到万元存款的人少之又少。 然而,这位表面上最富有的开国元帅,实际生活中却过得异常节俭。自从24级工资制度实施以来,朱德同志就开始了一次又一次主动降薪。 从最初的649.6元降至579.5元,1959年又降至460元,一年后再次降至404.8元。这样的降薪幅度,在当时的高级干部中实属罕见。 尽管拥有宽敞的住所,但朱德一家的生活却非常简朴。家中人口众多,光靠配给的粮油供应往往入不敷出。为了解决这个问题,朱老总经常带着家人去野外挖野菜充饥。 在那个物质匮乏的年代,即便以朱德的地位,完全可以通过正当途径获得更多的物资供应。但他始终坚持过着节俭的生活,甚至连最基本的生活必需品都严格按照标准配给使用。 有一次,他的工作人员看到他穿着补丁摞补丁的衣服,便建议他添置新衣。朱德却说,衣服还能穿,不需要换新的。这种艰苦朴素的生活作风,让很多人感到难以理解。 在当时的社会环境下,以朱德元帅的地位和威望,过上较为优越的生活是完全合情合理的。但他却选择了一条与众不同的道路,主动降低自己的生活待遇,过着近乎清贫的生活。 这种巨大的反差,不仅体现在他的衣食住行上,更体现在他对待金钱的态度上。那笔30万元的海外稿费和2万元的个人积蓄,最终都有着让人意想不到的去向。 提到朱德元帅的财富来源,就不得不提到一位美国女作家史沫特莱。这段渊源可以追溯到1928年,当时的中国正处于风雨飘摇之中。 史沫特莱来到中国后,深入实地考察,记录下了许多重要的历史时刻。她不仅亲眼目睹了西安事变,还积极向国际社会报道中国的真实情况。 1937年,史沫特莱来到延安,开始了对朱德元帅的深入采访。在接下来的时间里,她通过大量的走访和记录,收集了朱德的生平事迹。 这些采访和记录最终汇集成了一本名为《伟大的道路-朱德的生平和时代》的传记。这本书不仅记录了朱德的个人经历,更展现了中国革命的历史进程。 1950年,身患重病的史沫特莱在临终前写下遗嘱,将这本书的所有稿费全部留给了朱德。这笔稿费在1956年书籍出版后,通过中国驻外使馆转交,折合人民币约30万元。 而朱德的另一笔财富——2万元个人积蓄,则是通过多年艰苦节约积攒而来。在当时的物价水平下,2万元可以说是一笔相当可观的存款。 这笔积蓄的来源十分不易,是朱德和家人多年节衣缩食的结果。他们省吃俭用,从生活的点点滴滴中积累。 具体到生活细节,朱德家庭的伙食费用极其有限。全家人经常自己种菜、挖野菜来补充日常饮食,连过年过节也很少添置新物品。 即便是换季添置衣物,朱德也总是能省则省。他的衣服常常是穿到破了再补,补到实在不能再补了才换新的。 这种节俭不是因为负担不起,而是一种生活态度的选择。作为一位开国元帅,朱德完全可以过上较为优越的生活。 在其他人看来,这2万元积蓄来之不易,本可以改善家庭生活条件。但朱德对这笔钱却有着截然不同的打算。 同样,那笔数额更大的30万元稿费,也没有用于改善个人或家庭生活。这两笔款项的最终去向,充分体现了一个老革命家的崇高品格。 出生于农民家庭的朱德,对贫苦生活有着刻骨铭心的体会。从小生活在佃农之家,连一口安身立命的土地都没有的经历,深深影响了他的一生。 经历过从教师到军人的转变,朱德对改变社会的认识也在不断深化。这个过程中形成的革命信念,让他始终保持着对物质生活的警惕。 面对史沫特莱留下的30万元稿费,朱德做出了一个重要决定。这笔钱全部用于购买外国的专业书籍,包括冶金、化学等领域的学术著作。 这些购买回来的书籍,被分发到了全国各个研究所和图书馆。在当时百废待兴的年代,这些专业书籍对国家的科技发展起到了重要作用。 对于自己省吃俭用攒下的2万元积蓄,朱德的处理方式同样令人敬佩。在生病住院期间,他多次表示要把这笔钱全部上交给组织,作为党费使用。 这种选择绝非一时兴起,而是深思熟虑的结果。即便在生命的最后时刻,朱德仍然惦记着这件事,反复叮嘱身边的人。 面对子女,朱德经常强调革命传统的重要性。他告诉子女们,继承革命事业最重要的是继承艰苦奋斗的精神,而不是享受物质生活。