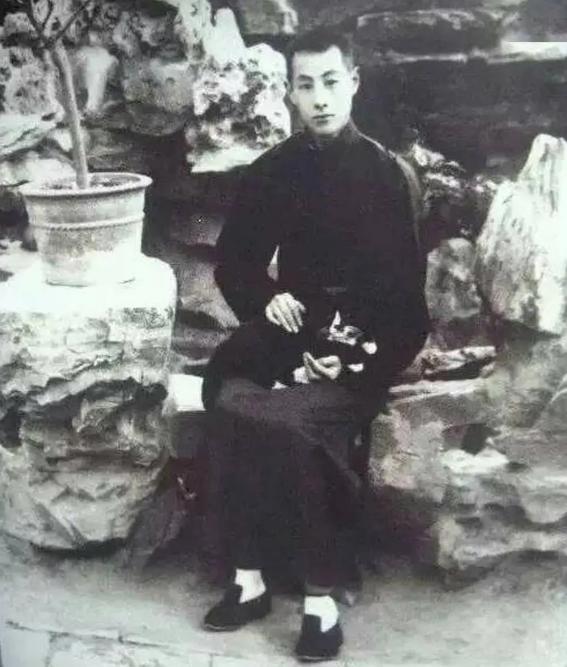

1935 年,一年轻妓女满眼含泪向 37 岁的张伯驹求救:“带我走,我仍是清白之身!”张伯驹递钱,老鸨却冷笑:“想让带走,没门!” 1935年,上海滩的十里洋场繁华如画,纸醉金迷之中,一个叫天香阁的地方尤为瞩目,这里是上流社会和风尘女子交汇的场所,优雅与浮华在这里交织。 而在这年的某个夜晚,一场意外的邂逅,改变了两个人的命运,也成就了一段传奇。 张伯驹,这个名字在当时可谓无人不知,他是袁世凯的表侄,出身名门,被称为民国四公子之一。 他虽身在豪门,但心却系于诗词、书画,对权势和金钱并无眷恋,在朋友的怂恿下,他来到了天香阁。 这并不是他惯常的消遣方式,但他听闻这里有一位名叫“潘妃”的女子,琴技非凡,不禁心生好奇。 潘妃,原名潘素,出身苏州望族,祖上曾是清朝的状元,母亲在她小时候便为她请名师教授琴棋书画,培养出了她的艺术才情。 可命运多舛,13岁那年,母亲去世,父亲续娶了一位狠心的继母,将她送入青楼卖艺。 即便如此,潘素并未屈从于环境的污浊,凭借出众的才情和清冷的气质,很快成为天香阁的头牌,甚至被称为“潘妃”。 那一夜,张伯驹走进天香阁,琴声婉转如泣,吸引了他的注意,他抬头望去,只见一位身着白衣的女子,眉眼间尽是清冷之色。 琵琶声戛然而止的刹那,张伯驹的心似乎也被触动,他提笔写下一副对联:“潘步掌中轻,十步香尘生罗袜;妃弹塞上曲,千秋胡语入琵琶。” 寥寥数语,既是对潘妃琴艺的称赞,更藏着一份怜惜与敬意。 第二天,张伯驹再度来到天香阁,这一次,他带着一个明确的目的——带走这位令人心动的女子。 他毫不犹豫地掏出一沓钱拍在桌上,对老鸨说道:“我要替潘妃赎身。”老鸨看着面前的钞票,却冷笑一声:“张公子,这可不是钱的问题。她已经是臧卓将军的未婚妻了。” 这句话像一道冰冷的屏障挡在张伯驹面前。 臧卓,中将军衔,是国民党的一名军官,权势滔天的他早就将潘素视为自己的“囊中物”,不仅与她订了婚约,还安排士兵日夜监视她的行动,将她牢牢控制在天香阁。 张伯驹闻言,眉头紧锁,他并未退缩,而是在心中暗自下定决心,无论如何,都要带她离开这肮脏的地方。 张伯驹找来好友孙曜东,两人合谋,设计了一场冒险的营救计划。 他们通过打点臧卓身边的守卫,买通了几名内应,某个深夜,借着夜色掩护,他们将潘素从别院悄然救出,并连夜离开上海,直奔天津避难。 潘素终于摆脱了束缚,而这一切,张伯驹倾尽全力,只为成全她的人生。 到达天津后,张伯驹并没有止步于简单的保护,他希望为潘素赢得真正的清白名分,他毅然与前两房妻妾断绝关系,为潘素正名。 他们的婚礼在苏州举行,那是潘素的故乡,婚礼当天,张伯驹满怀期待地推开新房门,却看见身穿素白衣裙的潘素静静地坐在房间里。 他不解地问:“大喜之日,怎么穿着素衣?”潘素微微一笑,淡然说道:“白色是我的本色,从今以后,我要忘记过去,属于你一个人。” 张伯驹深受感动,这份无言的决绝和坚定让他更加笃定要给潘素一个安稳的未来,从此以后,他不再追逐风流,只把全部的情感倾注在她一人身上。 婚后的潘素也开始脱胎换骨,她在张伯驹的鼓励下,重新拿起了画笔。 张伯驹敏锐地发现,潘素在绘画方面有着极高的天赋,他不惜重金为她请来朱德甫等名师教授,甚至将自己收藏的隋唐名画真迹拿出来供她观摩临摹。 潘素潜心钻研,逐渐从初学者蜕变为中国近代著名的青绿山水画家,她的作品精细且富有神韵,得到了齐白石等艺术大师的高度评价。 婚后的日子并非一帆风顺,抗战期间,张伯驹因保护文物被汪伪政权特务绑架,索要300万赎金。 潘素四处奔走筹措资金,最终用40根金条将他赎了回来。 为了保护张伯驹珍藏的文物,她甚至将字画缝入衣物和被褥,在逃难中不惜冒着生命危险,将这些国宝转移到安全之地。 1956年,张伯驹夫妇将一生收藏的3000多幅字画无偿捐献给国家,其中包括西晋陆机的《平复帖》和隋代展子虔的《游春图》等珍品。 这些文物如今成为了故宫博物院的镇馆之宝,张伯驹曾说:“黄金易得,国宝无二,这些东西不是我的,而是属于国家的。” 新中国成立后,夫妻二人并没有因为文物捐赠而获得优渥的生活条件。 张伯驹因被划为“右派”而失去工作,夫妻俩蜗居在北京胡同的一间小屋内,生活极为清贫。 潘素靠绘制廉价书签维持生计,却从未对生活抱怨一句,在困苦中,他们以诗画为伴,依然相濡以沫。 1982年,张伯驹因病离世,潘素在接下来的十年里深居简出,专注绘画,直到1992年与世长辞。 他们用一生守护了文化瑰宝,也用深情书写了彼此的传奇。 潘素曾说:“洁白如酥,是我的本色。”她不仅守住了自己的灵魂,也成为张伯驹生命中最重要的存在。