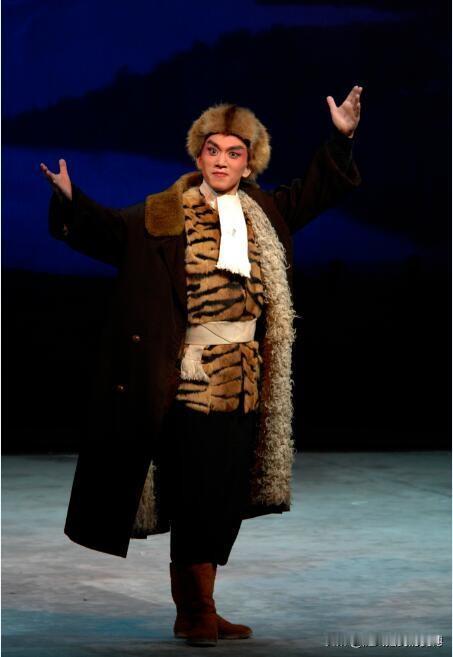

童祥苓曾说旗手是演员出身,对艺术的感觉是好的,有专业眼光。《智取威虎山》里杨子荣的亮相是她设计的。她说,这英雄出场是定型,是一出戏成败的关键。就像是一篇好文章的开篇之笔。童祥苓试了很多次连他自己都不满意,最后她亲自跑到台上去教我怎么摆动作。手和腿该怎么放。经过指导后的杨子荣再出场的亮相就完全不一样了。当时就获得了全场的鼓掌喝彩。旗手有时看排演的时候,会把身体从侧面低下去看,她说这是观众看戏的角度,你戏演得好不好,一定要从观众的视角来看才知道。 京剧《智取威虎山》的情节演变过程如下:起初,该剧沿袭了“话剧版”的场次设置,随后进行了有针对性的压缩调整,最终突破了原著故事的框架,构建出全新的故事线索。在这一过程中,京剧《智取威虎山》的叙事愈发紧凑精炼,同时形成了稳定的隐喻体系。剧中,“革命军人”与“人民群众”的紧密关系被确立为核心,作为对抗“反动武装”的阶级力量。正反面角色在情节中所占的比重,直接体现了他们力量的对比,旨在凸显:舞台中央的英雄人物占据主导地位,他们始终保持着对反面人物的压倒性优势;而阶级敌人则被置于舞台边缘,成为工农兵英雄脚下的历史小丑,在正义的光芒下显得渺小而阴暗。换言之,故事的叙述被赋予了政治意义,情节的剪裁和编排都成为了富有深意的操作。随着情节隐喻化的深入,英雄人物逐渐呈现出类型化的特征。他们的个性逐渐淡化,私人情感被阶级爱恨所取代,这些无产阶级英雄典型间接映射出执政党对党员个体的期望与理想。创作者通过大量植入政治语汇到英雄人物的唱词中,实现了这一类型化的塑造。与早期版本直接将对话转化为唱词不同,从“纪念版”起,英雄人物常常开口便是“主义”与“理想”。 事实上,在当时的历史现实中,剧组创作人员(包括其中的著名艺术家)无不时刻揣摩、迎合着旗手等政客的艺术创作要求,生怕逾越了“雷池”半步。这种环境下的艺术创作,无疑受到了极大的政治干预和限制。当然,我们也不能否认,在这个过程中,有些艺术家本着自己的艺术良心,对旗手及其“四人帮”的倒行逆施进行了机智的斗争,但这只是个别现象,并不能因此就认为我们的艺术家们都在与反动集团进行“长期的、艰苦卓绝的斗争”。否则,那就是对历史的曲解和史实的粉饰。 除了在经典的传统京剧方面改革,舞剧方面也进行了革新。 从舞蹈学层面深入探究,中国芭蕾艺术的外在艺术形态展现了一种独特的融合与统一之美。这种美,源于西方芭蕾艺术形式与中国传统民间舞蹈、古典舞蹈、武术等肢体艺术表现手段的巧妙结合。欧洲芭蕾艺术的基本表现形式“足尖”,作为芭蕾艺术的标志性元素,贯穿了芭蕾“样板戏”的基本形式结构与表现手段。然而,当我们仔细观赏《红色娘子军》、《白毛女》、《沂蒙颂》等经典剧目时,不难发现,这些作品中自始至终都融入了大量的中国民族民间舞蹈、古典舞蹈以及民间武术的语汇与技法。 这种融合并非简单的拼凑,而是深层次的交融与共生。中国芭蕾艺术家们在保持芭蕾艺术基本风貌的同时,巧妙地将中国传统舞蹈的韵律、节奏和武术的刚劲、有力融入其中,使得芭蕾艺术在中国大地上焕发出了新的生机与活力。这种融合不仅丰富了芭蕾艺术的表现形式,也为中国传统舞蹈和武术的传播与发展提供了新的途径。 从音乐学层面来看,芭蕾“样板戏”中的各个音乐主题及重要的音乐段落,都与中国民间音乐传统有着直接或间接的关系。这些音乐元素或取材于民间歌谣,或借鉴于古典乐曲,或融合了新音乐的表现手法,使得芭蕾“样板戏”的音乐既具有西方舞剧音乐的严谨与深邃,又兼具中国民族音乐的韵味与风情。 因此,可以说芭蕾“样板戏”创作的艺术基础是西方芭蕾舞剧的基本表现形式与中国古典舞、民间舞的融会贯通,以及西方舞剧音乐创作技法与中国民族民间音乐、中国新音乐表现手法的融会贯通。这种艺术基础的奠定,为芭蕾“样板戏”的独特风格与魅力提供了有力的支撑。 而芭蕾“样板戏”创作的思想基础,则是革命的现实主义与革命的浪漫主义的结合。这种结合使得芭蕾“样板戏”既能够真实反映革命斗争的艰苦与残酷,又能够抒发革命者对美好未来的憧憬与追求。 延安时期演出《白毛女》时,有士兵沉浸于戏剧悲剧氛围中无法自已,义愤填膺想要射杀台上的黄世仁为喜儿报仇。这一事件生动地说明了芭蕾“样板戏”对观众情感的深刻触动和强烈影响。为了更好地制造舞台幻觉,使观众如醉如痴地沉浸其中,芭蕾“样板戏”对舞台美术、人物造型、音乐唱腔、舞蹈动作等高度重视。尤其是“样板戏”电影,更是对灯光、舞美、音响、道具等精益求精,力求达到最佳的视觉效果和听觉效果。

样板戏是难以超越的经典!旗手也是当之无愧的!

旗手就是旗手 名不虚传。

这自媒体除了样板戏没有别的了。

王婆卖瓜自卖自夸,这儿童是个既得利益者。