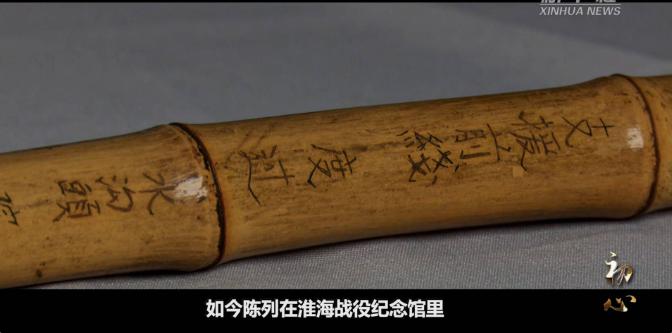

一根一米长的普通竹竿,靠着上面刻着的88个地名成了国家一级文物。 1948年10月,正是秋收时节,此时的莱阳城的西坡山村的村民们正在忙着收粮食,这可是土改后当地百姓迎来的第一次收获,这年粮食是真正的大丰收,看着地里的粮食百姓们感到十分高兴,这可是真正属于他们自己的粮食。 一个面庞黝黑的庄稼汉子正在收割粮食,这时他听到路过的村民说,村里正在号召大家支援淮海前线。听到这句话庄稼汉子立马放下手中的活计,跑到村支部去了解情况,并且当即报名支前。 解放战争时期,人民解放军的运输条件非常差,没有飞机汽车,只能靠人扛马拉,从千里之外将粮食弹药运到解放前线,再将伤员送回后方,而这次西坡山村支部动员的就是运粮食到前线的小车队。 这个庄稼汉子叫唐和恩,他也是1947年刚刚入党的新党员,也真正看到了共产党给百姓带来的新生活,他和其他报名人员组成了一支支小车队,他担任小车队的队长,很快任务就下达了,唐和恩走前还带上了一根一米多长的小竹竿。 这根竹竿用处可大了,累的时候就拿它当竹棍,涉水过河时又可以在前探路,随着唐和恩一行一路往南,在推车途中唐和恩他也没闲着,闲暇时,他就将自己学来的、听来的战争形势和党的政策讲给大家听,路过村庄休息时,还能向村民们宣讲一下。 为了记录自己的行程,他开始在这根竹竿上用小刀刻字,每路过一个地方、村庄,他就将地名刻在上面,唐和恩为人和善开朗,他不仅仅担任着小队长,还自觉兼任宣传干部鼓舞士气,大家走累了,他就带着大家唱唱地方小调,给大家提提神;休息时还能给大家讲几段自己编的故事和笑话解解乏。 人力运输粮食可是个体力活,但是为了将车上的粮食尽可能多地运到前线,他们想尽了办法节省粮食,他们还创新了一种“三红”的吃法,那就是红高粱、红萝卜、红辣椒,车上的小米、白面省下来给咱们的子弟兵。 为了赶进度,他们日夜兼程、顶风冒雪,随着一路紧赶慢赶,小推车上给粮食遮风避雨的草席酥烂了,他们就把自己的蓑衣盖上,宁愿自己淋着也要将粮食安全运到前线,有队员病倒了,他们就将病员的粮食匀的自己车上。 有次风雨交加,小推车上的粮食太重陷到了泥坑里,怎么推了推不出来,唐和恩就跑到前面用绳子拉,没想到绳子风吹日晒吃不上劲,就在唐和恩使劲拉时突然断了,毫无防备的唐和恩摔在泥坑里,还把自己的第一颗牙齿磕掉了,忍着疼痛,他还自己打趣道,这跟前线战士比起来差远了,人家身上带着窟窿还能上前杀敌呢。在唐和恩的号召下,很快小推车车队就走出了这段泥泞的道路。 冬天的一个下午,他们又碰到了一条小河,如果按照道路绕到桥上需要多走20多公里,为了赶时间,唐和恩背着粮食带头跳进刚刚结冰的河里,他说节省一天时间,咱们的队伍说不定就能早胜利一天。 于是大家都忍着寒冷,迅速背着粮食、抬着推车过河,虽然在北风中,队员们冻得瑟瑟发抖,但是他们相互鼓励着还是很快过了河,还没等他们穿上衣服,国民党的飞机又来了,他们立刻推着粮食跑出半里地,按时将粮食送达目的地,在休息室,唐和恩的小竹竿上又多了一个地名“郭庄”。 在支前运输的半年里,唐和恩小队克服了种种困难,顺利地完成了各项繁重的运输任务,在淮海战役期间他们一共走了4000多多里路,唐和恩的小竹竿上刻满了山东、江苏、安徽的88个地名,唐和恩也被评为特等功臣,华东支前英雄的称号。 而这根记录着支前小队的竹竿也被陈列在军事博物馆,向大家展示着人民群众为了革命胜利立下的不朽的功绩。