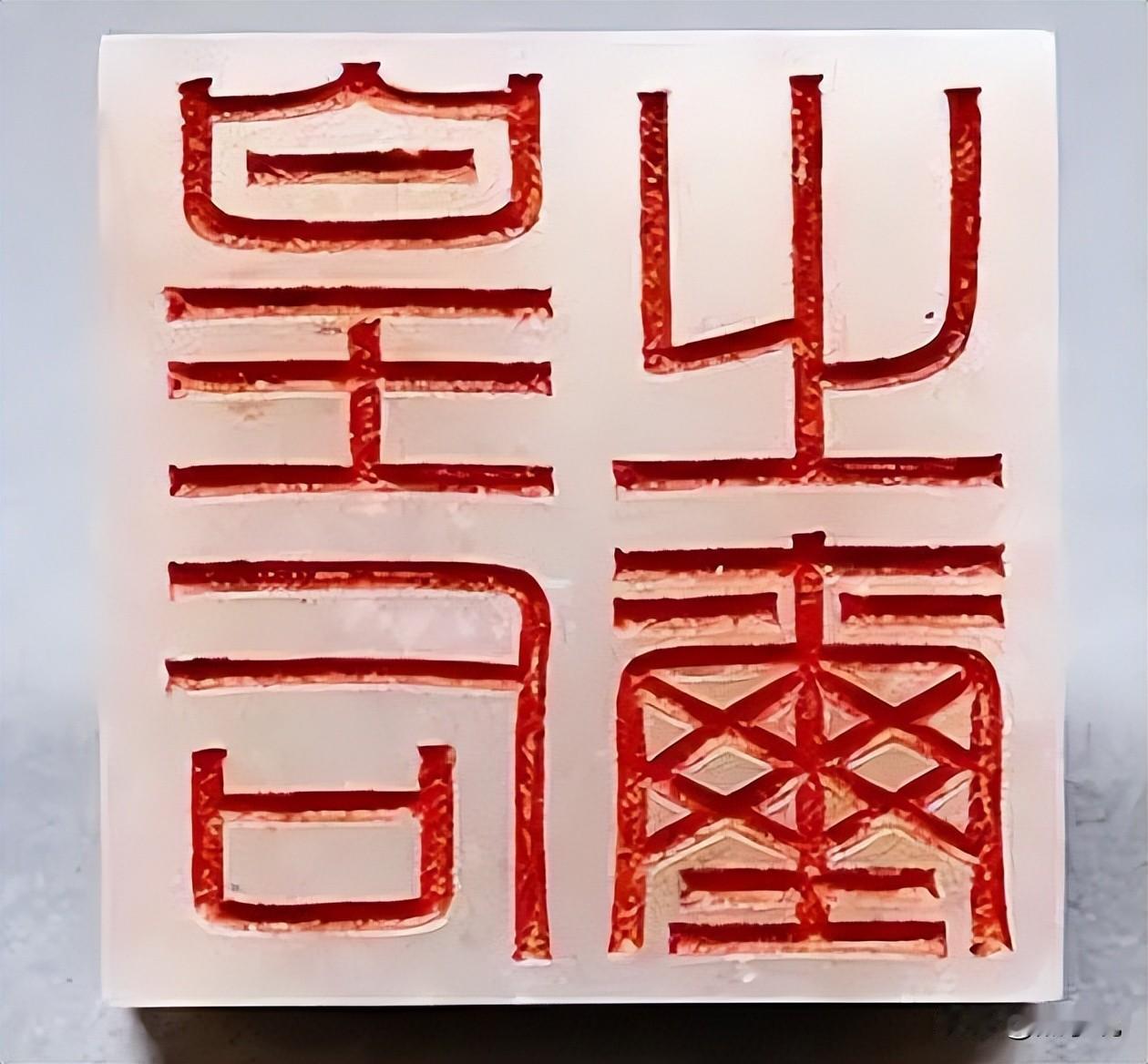

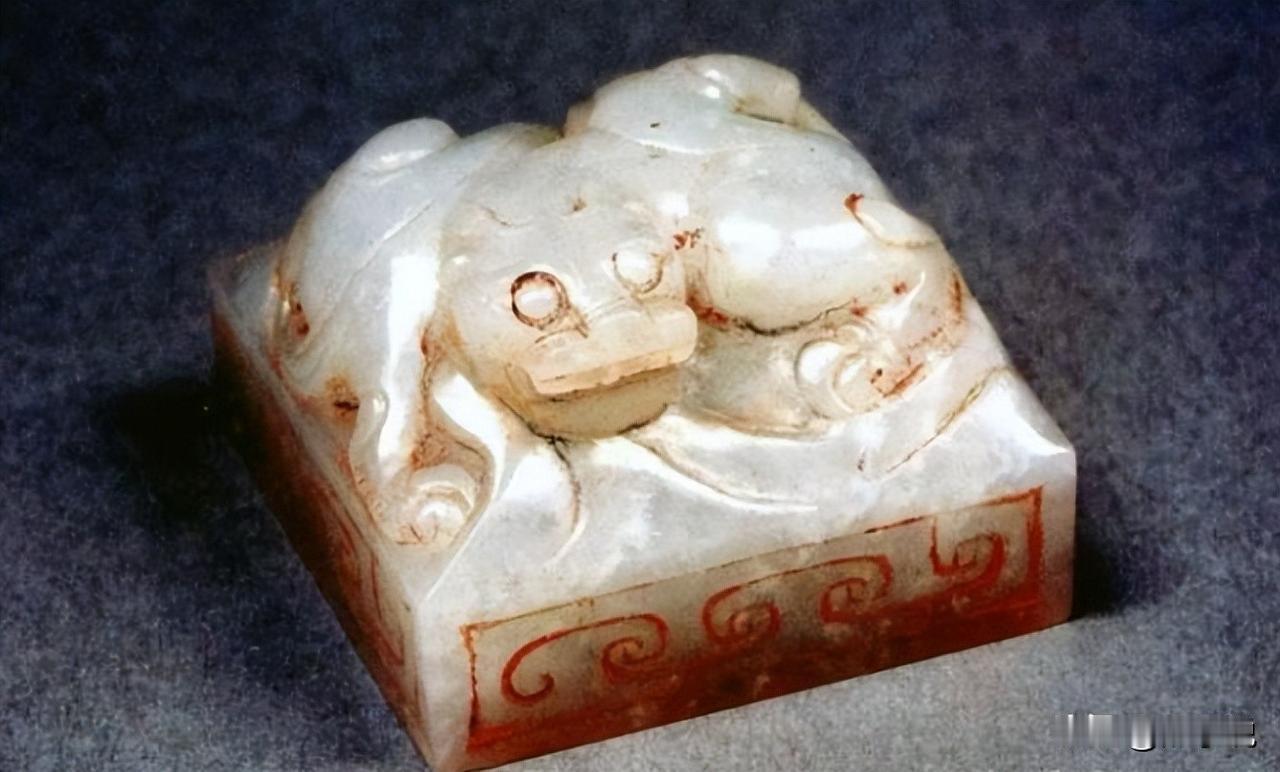

1968年,陕西一少年将自己在河里捡到的“皇后之玺”捐献给国家,得到20元奖励。没想到44年后,博物馆再次联系上他:你捐的是国宝,价值不可估量!特意邀请您来领奖! (参考来源:皇后之玺:泥窝窝里抠出的国宝|听文物讲故事 新华社新媒体官方账号) 一块石头,能掀起多大的波澜?它能改变一个人的命运吗?它能填补历史的空白吗?在陕西这片土地上,答案是肯定的。1968年,一块看似普通的石头,开启了一段横跨44年的传奇故事,也引发了一场关于价值观的“地震”。 1968年的夏天,渭河水静静流淌,滋养着两岸的土地。对于13岁的孔忠良来说,渭河不仅仅是家乡的母亲河,更是他补贴家用的“宝库”。放学后,他经常在河边滩涂上捡拾废品,希望能换几个钱,减轻家里的负担。 这天,像往常一样,孔忠良在河边翻找着,突然,一抹白色在淤泥中格外显眼。他好奇地走过去,费力地扒开淤泥,一块石头露了出来。这块石头通体白色,顶部雕刻着栩栩如生的图案,虽然他不认识上面的古文字,但直觉告诉他,这东西不一般。 孔忠良把石头带回了家,和父亲孔祥发一起研究。他们都不认识这块石头上的文字,但都觉得它非同寻常。父子俩决定把石头送到西安的文物部门。 文物部门的专家看到这块石头后,立刻意识到它的重要性。经过仔细鉴定,专家们确认这是一枚汉代皇后玉玺,很可能是吕后所用。这枚玉玺的发现,填补了中国考古史上的一个空白,具有极高的历史价值。 面对这件无价之宝,文物部门按照当时的规定,给了孔家父子20元的奖励。在那个年代,20元可不是小数目,能买不少东西。然而,孔祥发没有丝毫犹豫,毅然将玉玺捐献给了国家。在他看来,这块石头代表着国家的历史,属于全体人民,而不是属于他个人。 20元,换来的是一段跨越44年的等待。孔忠良从懵懂少年成长为年迈老人,生活也发生了翻天覆地的变化。但这块石头的故事,却始终在他心中留存。 2012年,一个普通的春日清晨,孔忠良家里的门铃响了。来访的是陕西省专门成立的基金会工作人员,他们带来了一个令人振奋的消息:省里要对孔忠良一家进行表彰,感谢他们当年捐献国宝的义举。44年的等待,终于等来了迟到的认可。 这枚玉玺,通体由新疆和田羊脂白玉雕琢而成,高16.1厘米,四壁饰以精美的云纹,顶部则是一只栩栩如生的螭虎,与史书记载的“皇后玉玺,金螭虎钮”完全吻合。 专家推测,这枚玉玺很可能属于吕后。吕后,中国历史上第一位临朝称制的女性统治者,她的一生充满了传奇色彩,也对汉代历史产生了深远的影响。这枚玉玺,正是她权力的象征,也是她留给后世的一份珍贵遗产。 2013年,这枚“皇后之玺”被列入第三批禁止出国展览的文物目录,它的重要性得到了进一步的肯定。 在如今这个物欲横流的时代,20元似乎微不足道。然而,在1968年,这20元却承载着孔家父子高尚的品德和对国家的热爱。他们没有被金钱诱惑,而是选择了将国宝无偿捐献,这种精神值得我们每个人学习。 与之形成鲜明对比的是,近年来文物市场上天价交易频现,一些珍贵文物被私人藏家高价收藏,令人唏嘘。孔家父子的选择,无疑是对这种现象的有力回击。 孔忠良的故事,引发了人们对价值观的深刻反思。什么是真正的价值?是金钱,还是精神?在孔家父子看来,守护国家的历史,传承民族的文化,才是真正的价值所在。 一块石头,一段传奇,44年的光阴,见证了人性的光辉,也提醒着我们:每个人都是历史的守护者,我们有责任保护好这些珍贵的文化遗产,让它们继续传承下去。 孔忠良的故事,不仅仅是一个关于文物回归的感人故事,更是一曲弘扬中华民族优秀传统文化的赞歌。它告诉我们,文化传承的薪火,需要一代又一代人的共同努力。而这努力的背后,是深沉的爱国情怀和对历史的敬畏之心。 这枚汉代皇后玉玺,如今静静地躺在博物馆的展柜里,它不再是一块普通的石头,而是一个时代的象征,一个民族的记忆。它静静地诉说着过去的故事,也默默地守护着未来的希望。