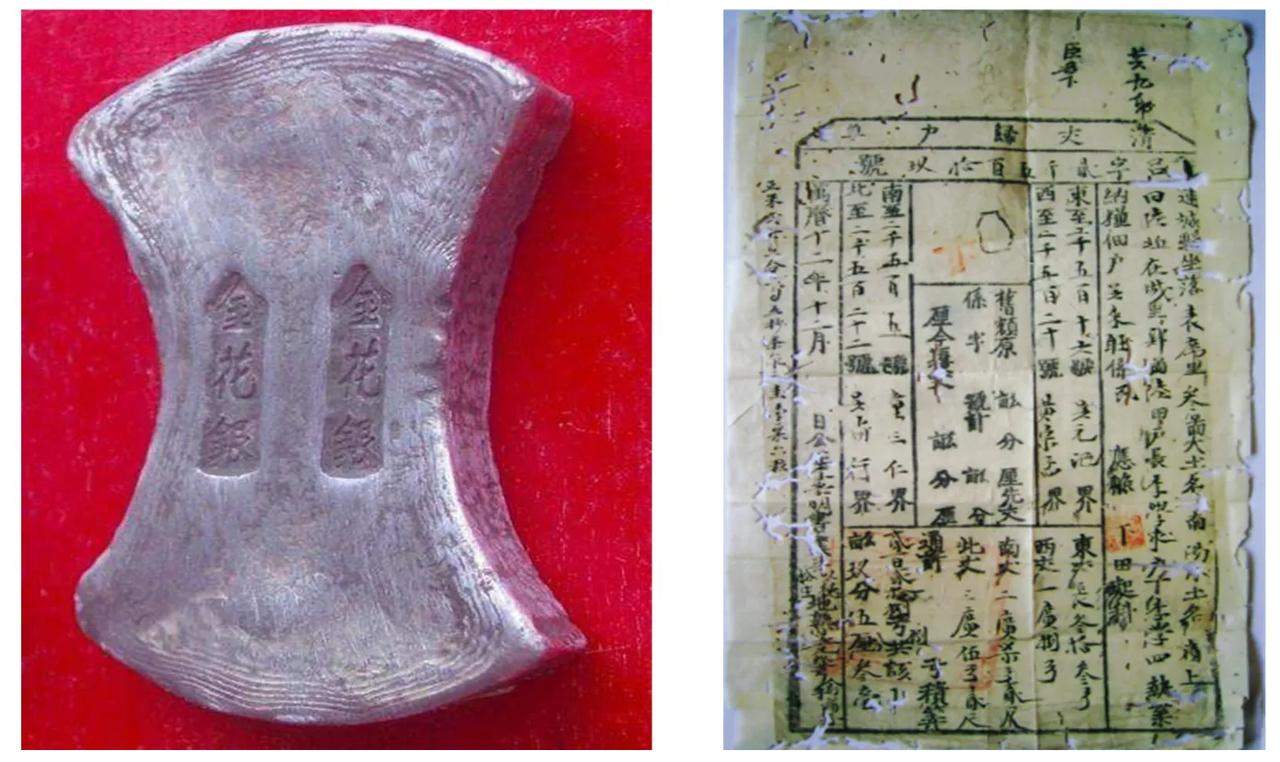

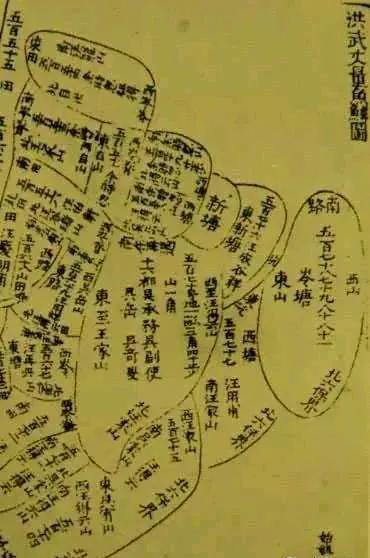

一条鞭法:改革的良方还是毒药? 公元1581年,明朝万历皇帝的内阁首辅张居正推出了一项历史性的税收改革——一条鞭法。这一法令将田赋、徭役和杂税统一折合为银两,按田亩和人丁平均征收,宛如一场税制的“大清洗”,引发了深远的影响。 一条鞭法的实施,犹如强心针,尽管张居正去世后其效果减弱,但仍成为明朝财政历史中的一颗璀璨明珠。它简化了征税程序,遏制了地方官员的贪污,国家财政收入因此显著增加。统计数据显示,从嘉靖十一年到万历五年,国库收入翻了一番,为明朝带来了“万历中兴”的曙光。 从中国赋税制度的发展来看,一条鞭法连接了唐代的两税法与清代的摊丁入亩,成为重要的社会变革。 改革的背景 一条鞭法的诞生源于明朝财政危机的无奈。土地兼并现象严重,许多小农破产,土地集中在豪强手中。嘉靖时期,江苏的登记人口从14万降至9万,穷人的税收减少,而富人则通过贿赂逃避税负,国家财政急剧下滑。 同时,明朝面临外敌威胁,南有倭寇,北有少数民族侵扰,长期用兵使得财政入不敷出,令朝廷苦不堪言。 商品经济的支持 明代商品经济的活跃为一条鞭法的推行提供了物质基础。明初禁止用白银交易,但随着江南手工业的发展,政府逐渐放宽了这一禁令。税收形式也因商品经济的崛起而发生变化,税制改革势在必行,银两逐渐取代实物税。 地方税制改革为全国推广一条鞭法奠定了基础,迎来了“统一赋役,计亩征银”的改革春天。 推广过程 一条鞭法的基本思路最早由桂萼提出,他深知民间疾苦,重视土地清查。尽管桂萼未能亲自实施改革,但他的理念在嘉靖四十年左右得以尝试,得到海瑞等地方官的支持,逐渐在江苏、浙江一带推广。 万历六年,张居正上任后下令清丈全国土地,查漏流失人口,为一条鞭法的实施打下基础。然而,改革之路并非一帆风顺,地主豪强的反对让改革者们倍感压力。 经过艰难的准备,1581年,一条鞭法终于正式实施。根据《明史·食货志》的记载,该法令主要有三大特点:取消徭役,代缴银两;将杂税分摊到田亩上;将田赋、杂税、役银合并,以银征收。 这一改革如同“化繁为简”,不仅适应了商品经济的发展,更简化了税制,降低了征税成本。在张居正的推动下,国库存银在短短几年内增加到400万两,扭转了财政困境。 改革的衰退 然而,1582年张居正去世后,一条鞭法失去了有力支持,改革初衷逐渐走样。尽管法令未被废除,但执行力度大减,地方上仍存在各种差役,赋税负担未能减轻,反而出现了“条外有条”的现象。 最终,明末的“三饷”加派如同“雪上加霜”,加重了百姓负担。政治腐败使得制度形同虚设,尽管一条鞭法最初是为解决财政危机而实施的良策,最终也难逃“流于形式”的命运。 尽管如此,一条鞭法的推行在中国赋役制度史上仍是一件划时代的大事。它改变了历代“赋”与“役”平行的征收形式,简化了赋役制度,标志着赋税由实物为主向货币为主的转变,堪称历史的“风云变幻”。