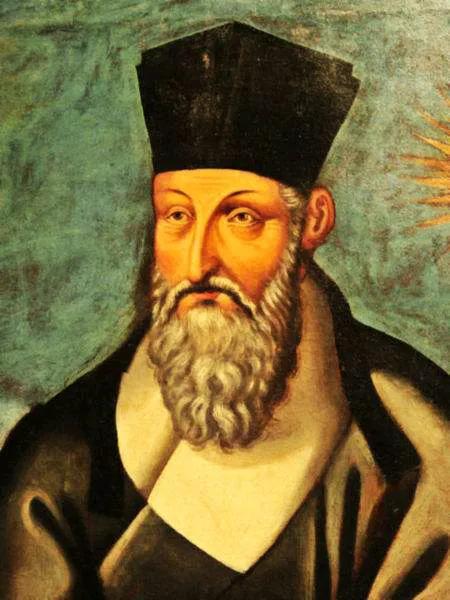

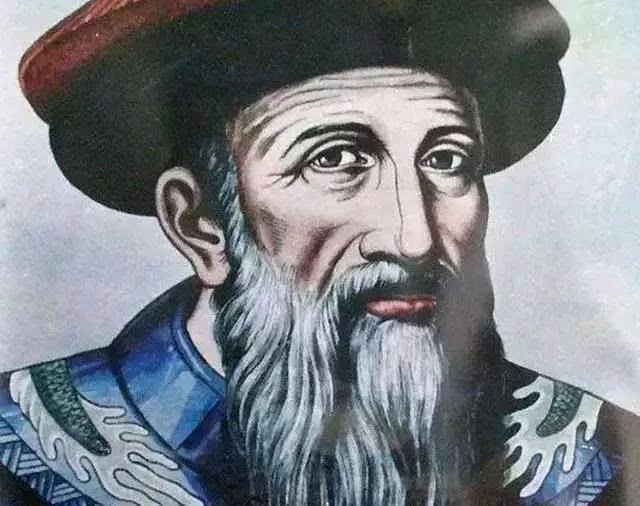

西学东渐:西方学术思想如何传入中国? 1583年,意大利耶稣会士利玛窦首次踏入中国,标志着西学东渐的开端。这一过程广义上涵盖了西方思想和文化逐步传入中国的各个方面,尤其集中在明末清初及清末民初。 西学东渐对中国的近代化产生了深远影响。西方的科学和文化冲击了传统伦理与价值观,逐渐解构了固有观念,推动了新的自然科学的兴起。君主专制遭到质疑,西方政治思想和制度的传播为后来的改革与革命奠定了基础。同时,经济和生产方式的转变,民族工业的崛起,给中国的社会生活带来了巨大变化。 传播过程 西学东渐的过程可分为两个主要阶段: 第一阶段:传教士的翻译工作(明末清初) 在明朝万历年间,利玛窦等耶稣会士抵达中国,除了传播天主教,他们还引入了西方科技与文化。利玛窦尊重中国传统,通过翻译《乾坤体议》《几何原本》《交友论》等著作,将西方知识传递给士大夫阶层,尤其在天文学和数学领域产生了显著影响。然而,这些知识的传播受到限制,未能广泛进入民间。 进入清朝后,德国耶稣会士汤若望继续推动西方知识的传播,他在天文历法等领域做出了重要贡献。但随着罗马教廷政策的调整,清朝对宗教活动的限制使得西学东渐进程遭遇阻碍。 第二阶段:主动学习西方知识(晚清与民国初年) 鸦片战争后,西方国家与中国的接触增加,清朝部分官员如林则徐开始主动学习西方知识。他们编撰了《四洲志》和《海国图志》,此时“西学”被称为“夷学”,带有贬义,学习目的在于“师夷长技以制夷”。 洋务运动的兴起标志着清朝官员对西方技术的重视,他们创办军事和民用企业,张之洞提出“中学为体,西学为用”,强调在保持传统文化的同时吸收西方技术。清政府还设立新式学堂,翻译大量外文书籍,推动西学传播。1872年,第一批留学生赴美,回国后为国家发展贡献良多。 与此同时,洋务运动中的福州船厂和北洋水师学堂也派学生赴欧洲学习,严复在翻译西方著作方面的贡献尤为突出,他翻译了亚当·斯密的《原富》和赫胥黎的《天演论》,提出了新的教育和政治思想。 进入民国初年,西学东渐再次变化,许多人对传统文化表示不满,认为西学应高于中学。在新文化运动中,陈独秀等人提倡新思想,强调西方文化的先进性,引发激烈讨论。 五四运动后,传统文化遭受冲击,中西文化的争论愈演愈烈。梁启超等人认可中国古老文明的价值,而胡适则主张科学化和民主化,双方对中西文化的差异展开深入思考。 值得注意的是,外国人以不同身份向中国输入西方知识,天主教和新教传教士在口岸建立教堂、办学与出版,传播西方文化。 结语 西学东渐是一个复杂而漫长的历史过程,至今仍是我们必须面对的课题。我们生活在这一过程的延续中,继续探索和思考这一重要主题。