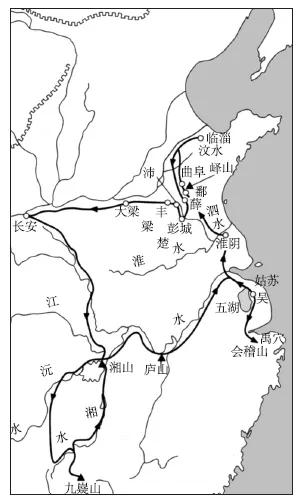

《史记》可谓“二十四史之首”,在中国史学的殿堂中,犹如一颗璀璨的明珠,熠熠生辉。与以往的史书不同,《史记》以人物生平为主线,时间为辅,首创了“纪传体”的写作形式。自此,后来的《汉书》、《三国志》、《后汉书》等史作纷纷效仿,形成了唐代之后的官方史书主流。清朝的史学大家赵翼曾对《史记》赞不绝口,称其为“信史家之极”,可见其在史学界的地位非同小可。 那么,司马迁为何要撰写《史记》呢?这背后又有什么故事呢? 家学渊源,薪火相传 首先,司马迁的家世可谓“良好”。这里的“好”并非指权势显赫,而是家族代代相传的修史传统。司马迁的父亲司马谈在汉武帝时期担任太史令,负责国家档案的整理。作为父亲的接班人,司马迁不仅继承了这一职务,更是立志要将历史的脉络理顺,揭示出过去几百年的种种乱象。 其次,司马迁的学识也不容小觑。二十岁时,他便“跨越山河大海”,走遍了大半个中国,见识了各地的风土人情,思想理念在这段旅程中逐渐成熟。可以说,他的历史观念在游历中不断丰富,犹如“读万卷书,不如行万里路”。 父亲的遗愿,重任在肩 然而,撰写《史记》的直接原因,还是源于父亲的期望。司马谈在临终前,握着司马迁的手,叮嘱他:“汝必为太史,无忘吾所欲论著矣。”这句嘱托如同一根无形的绳索,将司马迁的命运与《史记》紧紧相连。 说到司马谈的去世,竟与汉武帝的泰山封禅仪式有关。封禅是历代君王的重要仪式,而太史令则是负责记录这一盛事的人。然而,汉武帝此次封禅却未带上司马谈,令他感到职责未尽,心中愤懑,最终“发愤且卒”。可以想象,父亲的遗愿如同一座大山,压在司马迁的肩头,令他倍感沉重。 李陵之祸,命运的转折 在撰写《史记》的过程中,发生了一件重大事件——李陵之祸。天汉二年,汉武帝派李广利征讨匈奴,李陵随军出征。李陵孤军深入,最终被匈奴围困,虽奋勇抵抗,但因缺乏支援,最终被俘并投降。汉武帝对此大为震怒,朝中官员纷纷讨伐李陵,唯独司马迁为其辩护。他认为李陵为国尽忠,不应受到如此谴责。 可惜,司马迁的直言不讳触怒了汉武帝,最终被判入狱,罪名是“诬上”。此罪名如同一把利剑,悬在司马迁的头上,让他不得不面临“接受宫刑或死”的两难选择。最终,他选择了屈辱的活着,争取时间完成父亲的遗愿。 “太上不辱先,其次不辱身”,司马迁在《报任安书》中深刻表达了自己的苦衷。接受宫刑后,他无法再以士大夫的身份在朝中任职,身心俱疲,但他心中始终有一个信念——写好《史记》,为父亲和自己复仇。 《史记》的辉煌与遗憾 《史记》从黄帝时代到汉武帝初年,共计两千五百年的历史,分为十二本纪、十表、八书、三十世家和七十列传,内容丰富,结构严谨。每一篇章都是司马迁心血的结晶,犹如一幅历史的长卷,展现了中国古代社会的风貌。 可惜的是,司马迁去世后,《史记》中有十篇遗失,后人虽有多次补缺,但唯有西汉博士褚少孙的补作得以保存。尽管如此,《史记》依然以其独特的魅力,成为后世史学的典范,流传千古。 在历史的长河中,司马迁如同一位伟大的编织者,他用自己的智慧与勇气,将历史的碎片拼凑成一幅完整的画卷,留给后人无限的思考与启迪。正如那句古话所说:“不忘初心,方得始终。”司马迁的坚持与执着,正是我们每一个人应当学习的榜样。