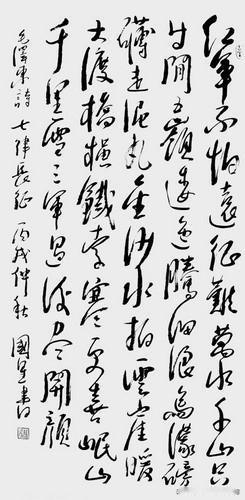

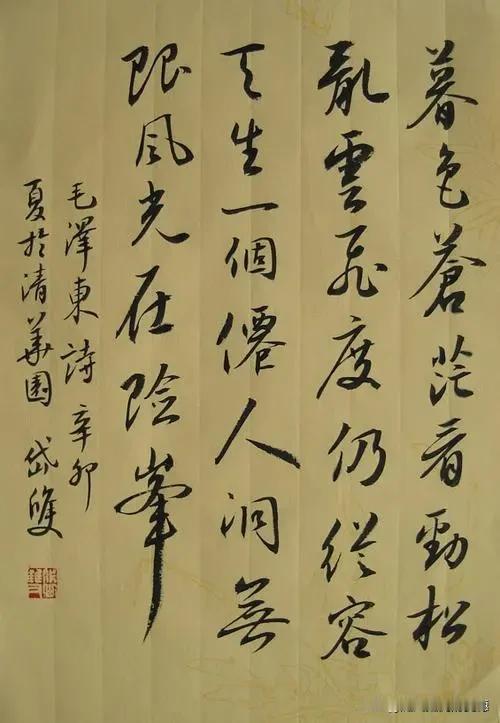

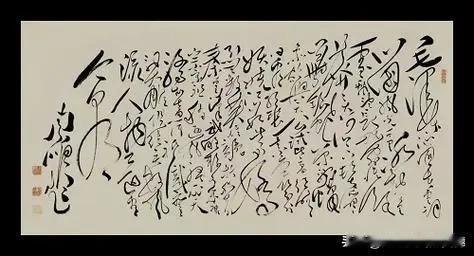

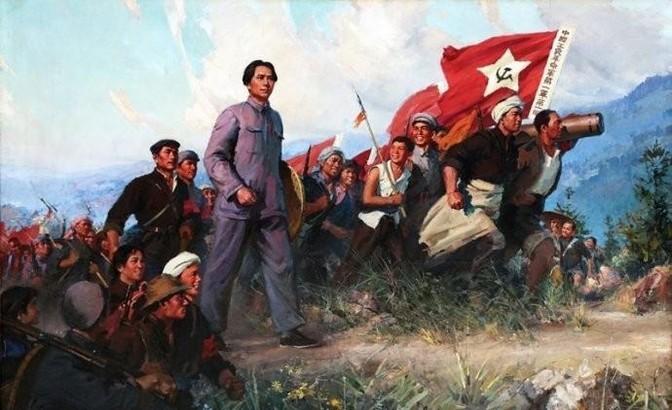

旗手虽然在十年运动时飞扬跋扈,但这句话说的真没错,她说:“毛主席发动运动根本不是因为权力斗争,以他老人家的威望和地位,根本用不上这么大的阵仗,其余人加一块也不够格。”叶剑英也多次含泪谈到毛主席,他沉痛地说:“现在有人批评毛主席,把他说的一无是处,我替毛主席感到委屈。这么快难道大家就已经忘了他把我们从新民主主义社会过渡到社会主义社会,如果没有他之前一路的探索,我们能走的这么扎实吗?” 毛主席是伟大的革命家、政治家。在人际交往那宽广无垠的舞台上,毛主席以其超凡脱俗的气度与深沉炽热的情感,精心编织了一幕幕感人肺腑的交往篇章。他对于故友那份深情厚谊,犹如陈年佳酿,愈久愈醇;对于同窗的纯真情谊,则如同山间清泉,清澈透明,不含半点杂质。在与故友的唱和之中,他展现出的是一种平易近人、温暖如春的风采;而与同窗的交往,他又似那林间清风,恬淡自然,不带一丝凡尘烟火。这种谦逊平和、虚怀若谷的风范,正是他作为一代伟人最为引人入胜的谦谦之德,让人由衷地敬仰与钦佩。 柳亚子先生,这位与毛主席情谊深厚的老友,不仅是一位满腔热血的爱国者,更是一位矢志不渝的民主斗士。1949年3月,当柳亚子先生因生活中的琐碎之事而心生烦恼,挥毫泼墨写下《七律·感事呈毛主席》以抒发胸臆时,毛主席尽管日理万机、事务繁忙,却仍不忘旧日情谊,特地抽出宝贵时间作《七律·和柳亚子先生》以回应。 在这首饱含深情的诗作中,毛主席不仅深情地回忆了往昔那段难忘的友谊,更以理服人、语重心长地劝诫老友:“牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。”他恳切地告诫老友应以革命大局为重,切勿因一时的名利得失而迷失了前行的方向。这番发自肺腑的言辞,不仅让柳亚子先生深受触动、感慨万千,更让无数文人墨客为之动容,共同见证了一段流传千古的文坛佳话。 1955年6月,毛主席在少年同窗好友周世钊的悉心陪同下,重游了那片充满回忆的湘江岳麓山。故地重游,心中感慨万千,周世钊不禁赋诗一首以作纪念。而毛主席则回赠了一首《七律·和周世钊同志》:“尊前谈笑人依旧,域外鸡虫事可哀。”这两首诗不仅拉近了两人之间的心灵距离,更在情感上形成了深深的共鸣与契合。老友重逢,携手高歌,指点江山,共同为革命事业而奋斗,那份乐观向上、朝气蓬勃的态度,成为了他们永恒的精神支柱与力量源泉。建国后,毛主席与周世钊的交往愈发频繁,诗词唱和不断,其乐融融,成为了他们深厚友谊的最好见证。 从书法艺术的角度来看,毛主席的书法之路无疑是一条充满探索与创新的光辉之路。他堪称历史的博变大师,艺术风格如同其人一般胸襟开阔、气度非凡、不拘一格。他善于取人之长、补己之短,这种做人做事的风格在他的书法中得到了淋漓尽致的展现。正是这样的胸襟和气魄,造就了这位伟大的政治家和艺术家。他既不泥于历代名家的书迹,也不固守自己已有的书法风格,而是将“变”作为中心主轴,贯穿于书法艺术的始终。他不断地求新求变,直至晚年,他的草书艺术更是达到了炉火纯青的境界,笔笔创新、字字新意,最终登上了书法的最高艺术殿堂——狂草,成为了书法史上的传奇人物。 毛主席的书法之路,始于对颜真卿、柳公权等大家的研习,进而师法王羲之、王献之和钟繇等书法巨匠,后又广泛涉猎张芝、张旭、怀素、米芾等人的草书帖,以及同代书家于右任的千字文等,汲取了众家之长,形成了自己独特的艺术风格。然而,他的书法艺术既不拘泥于古代书家的传统风格,也不与同时代书家的风格雷同,而是独树一帜,自成一家,创造出了独具毛主席特色的书法风格,如同山间清泉,清新脱俗,令人耳目一新。 审视40年代末的毛主席书法,我们已然能够感受到一种草意的蓬勃冲动,如同初升的太阳,充满了生机与活力。1949年4月书写的《七律·人民解放军占领南京》、《七律·和柳亚子先生》以及同年11月29日写给徐悲鸿的信等作品,都较多地融入了草书结构,而在用笔上则多采用行书笔法,展现了他对书法艺术的不断探索与创新。这些作品虽然也堪称佳作,但线条的运行、点画的安顿仍显得小心翼翼,笔画交待力求清晰,造型变化尚显单调,典型草书中那种提按起倒、回环排宕、极尽姿态的笔触尚不多见。然而,毛主席确实是在向草书领域迈进,只是在从行书向草书的过渡中尚未走得太远而已。 正如康有为在《广艺舟双楫》中所引唐·张怀瓘的那段名言:“作书必先识势,则务迟涩,迟涩分矣,求无拘系,拘系亡矣,求诸变态,变态之旨,在乎奋斫,奋斫之理,资于异状,异状之变,无溺荒僻,荒僻去矣,务于神采……得于心而应于手……新理异态,变出无穷,如是则血浓骨老,筋藏肉莹。”这段话无疑是对毛主席书法艺术的生动描绘与高度概括。他一生都在追求变化的书法艺术,而书法最可贵之处就在于其无穷无尽的变化。因此,毛主席能达到如此高的书法成就,实乃水到渠成、顺理成章之事。