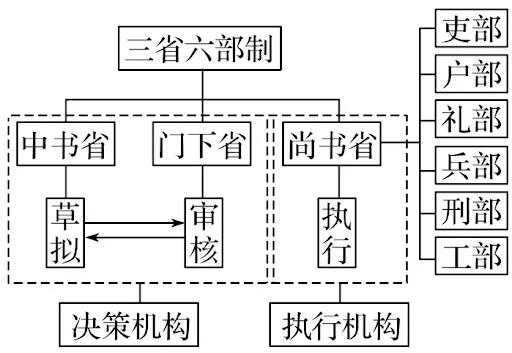

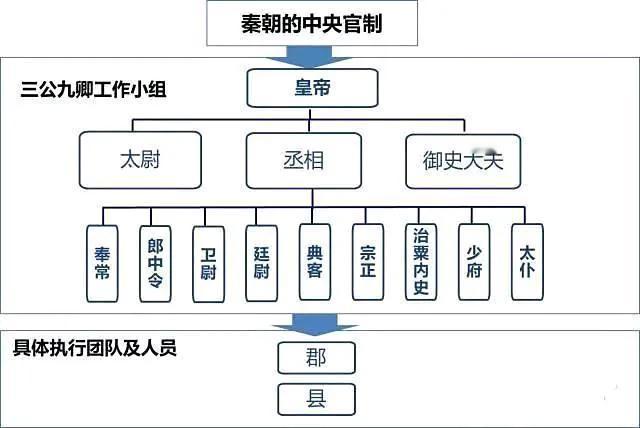

三省六部制是中国古代中央政府的重要制度,它的形成与发展反映了皇权与相权之间的复杂关系,以及中央集权的演变过程。以下是对三省六部制的历史渊源、确立及其发展演变的简要总结。 历史渊源 秦朝中央官制:秦朝建立了中央集权的专制国家,设立了三公九卿的官制。丞相作为最高官员,权力极大,但皇帝的信息通道狭窄,常常依赖丞相的意见。这导致了皇权与相权之间的矛盾,丞相有时越权行事,影响皇帝的决策。 汉朝的演变:汉武帝时期,通过内外朝的设置,开始分割相权,逐步形成了尚书台等机构。尚书令的权力逐渐增强,成为皇帝的重要助手,而门下省的雏形也在东汉时期逐渐显现。 魏晋南北朝时期:这一时期,尚书台和门下省的职能逐渐明确,开始分工合作,为后来的三省六部制奠定了基础。 三省六部制的确立 隋朝的制度确立:隋朝建立了五省六曹制,其中内史省(后改为中书省)、门下省和尚书省成为三省。三省的设置使得权力不再集中于单一的丞相手中,而是通过分权制衡来实现。 职能分工:中书省负责草拟政令,门下省审核,尚书省执行,六部则负责具体事务。这种结构在一定程度上保障了政策的科学性与民主性。 唐朝的完善与发展 制度的继承与调整:唐朝承袭隋制,并对三省六部制进行了调整。尚书省的权力被削弱,设置了政事堂作为决策机构,增强了门下省的职能。 权力的集中与变迁:随着时间的推移,中书省逐渐成为权力中心,尤其在张说任中书令期间,三省的职能开始趋同,互相牵制的局面逐渐消失。 衰落与变迁 权力结构的变化:唐朝后期,虽然名义上仍保留三省六部的制度,但实际上已经变得形式化。宋朝以后,官制进一步分离,三省六部的实权逐渐被削弱。 明清时期的变化:明朝废除了丞相制度,六部直接对接皇帝,清朝沿袭明制,进一步强化了皇权,三省六部的功能基本消失。 结论 三省六部制的演变反映了中国古代政治体制的复杂性和权力的动态平衡。尽管这一制度在历史长河中逐渐衰落,但其对后世官制的影响深远,成为研究中国古代政治的重要切入点。