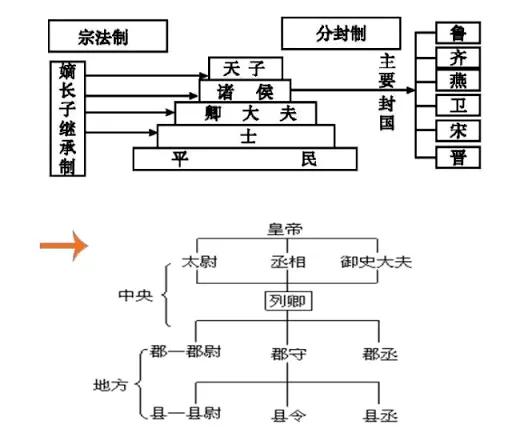

编户齐民制度是中国历史上最早的户籍制度,其起源可以追溯到春秋时期的齐国。在齐桓公及其名相管仲的推动下,国家开始对民众进行“户”的登记,标志着社会管理方式的重大变革。这一制度的建立,不仅改变了百姓与卿大夫、国君之间的关系,也为国家的直接管理奠定了基础。 编户齐民的社会背景与影响 在编户齐民制度之前,中国社会以宗法制为主,百姓的身份和地位受到血缘关系的严格限制。随着春秋战国时期的变革,周王室的衰弱使得各诸侯国开始独立发展。齐国通过改革,实现了对人口的有效管理,使得百姓不再仅仅是地方贵族的附庸,而是国家的直接管理对象。 这种户籍制度的实施,促进了国家对人民的管理,使得税收和劳役的征收更加高效。然而,这也限制了人口的流动和职业选择,对经济发展产生了一定的负面影响。 编户齐民的演变过程 春秋战国时期:这一阶段是编户齐民制度的初步形成,主要体现在齐国的改革上。管仲的“叁其国而伍其鄙”政策,将人口按地域和数量进行组织,打破了封建制度的束缚。 秦汉时期:秦朝继承并完善了这一制度,实行了全国性的户籍登记,确保了赋税和劳役的征收。汉代在此基础上进一步强化了户籍制度,通过严格的登记和管理,确保了国家的税收和兵员来源。 魏晋南北朝时期:这一时期政权更迭频繁,户籍制度遭到严重破坏,人口流动和管理变得混乱。 隋唐时期:随着国家的统一,户籍制度得到了恢复和完善。隋文帝和唐太宗在全国范围内进行户籍普查,建立了与赋役制度相结合的管理体系。 中唐至清朝:这一阶段,户籍制度逐渐从对人身的控制转向土地管理,赋税制度与户籍制度逐步分离。明清时期,户籍制度经历了多次改革,最终在清朝雍正年间实现了“摊丁入亩”,标志着人头税的废除。 近现代:清末的全国人口普查标志着中国现代户籍制度的开端。新中国成立后,建立了完整的现代户口簿制度,形成了城市与农村的二元户籍制。 结论 编户齐民制度在中国历史上经历了多个阶段,其作用和内涵随着社会的发展而不断演变。从最初的管理工具,逐渐转变为反映社会结构和经济状况的重要制度。如今的户籍制度仍在不断调整和革新,体现了其在适应社会变化方面的生命力和灵活性。