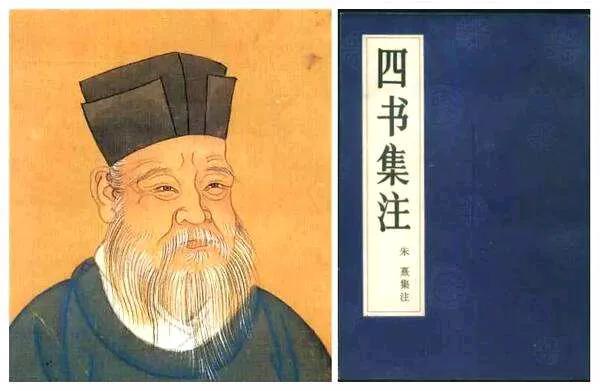

八股取士是明清时期科举制度中的一个重要现象,其核心在于八股文的写作形式和内容要求。八股文不仅是知识分子获取功名的主要途径,也在很大程度上反映了当时社会对思想和文化的控制。 八股文的结构与要求 八股文的结构相对固定,通常分为题前部分和正题部分。题前部分用于解释题义,引出作者的见解,而正题部分则是根据题义进行深入阐释。正题部分的内容必须严格遵循“八股”的格式,即使用八组排比和对偶的句式。此外,八股文的内容必须在《四书》范围内,作者需要“代圣人立言”,即用儒家思想解读经典,而不能发表个人观点。 这种严格的格式和内容限制,使得八股文在很大程度上成为一种机械化的写作方式,抑制了思想的自由发展。应试者必须在规定的字数内完成文章,稍有不慎就可能导致考试失败。 八股取士的历史背景 八股取士的形成与明清两朝的政治环境密切相关。首先,中央集权的加强使得统治者需要通过教育和考试来控制知识分子。儒家思想的强调,尤其是程朱理学的推广,为统治者提供了理论支持。通过科举考试,读书人被迫接受官方的意识形态,以此换取功名。 其次,汉文文体的传统为八股文提供了格式基础。排比、对偶的语言形式在古代文体中已经存在,八股文的形式可以说是对这种传统的延续和发展。 八股文的演变与衰落 八股文在明初就已初见雏形,随着朱元璋时期的推行,逐渐成为科举考试的主要内容。最初的八股文虽然受到前人影响,但在内容上仍有一定的灵活性。然而,随着时间的推移,八股文的形式和内容逐渐僵化,缺乏思想深度,最终导致其衰落。 清朝中后期,八股文因抄袭成风、内容贫乏而受到广泛批评。尽管清初曾有一段时间的繁荣,但随着题材的枯竭和创作的机械化,八股文的弊端愈加明显。最终,在1901年,清政府正式取消了这一制度,标志着这一延续了五百多年的陈腐体制的终结。 结语 八股取士作为一种特定的文化现象,反映了明清时期知识分子在特定政治环境下的生存状态。尽管八股文在形式上具有一定的美感,但其内容的单一和思想的禁锢,使其最终走向衰亡。随着时代的变迁,传统的科举制度被淘汰,新的教育和选拔机制逐渐取而代之,为知识分子的成长和思想的自由发展创造了更为宽松的环境。