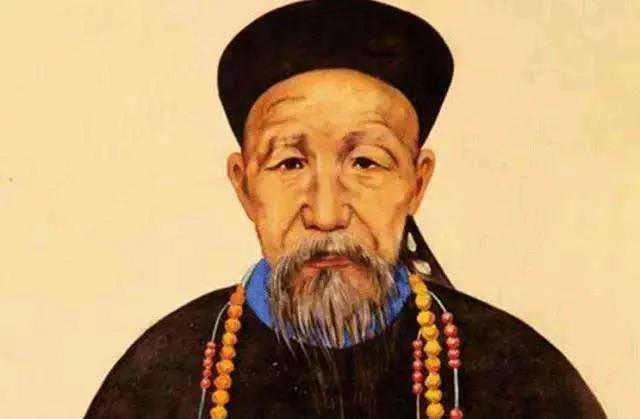

洋务运动是中国历史上重要的自我救赎尝试,发生在19世纪60到90年代,主要由清朝的洋务派推动。其核心理念是“师夷长技以制夷”,即学习西方的技术和装备,以增强自身的实力,抵御外敌和内部动乱。 背景分析 外部压力:清朝在镇压太平天国和应对第二次鸦片战争中,意识到洋枪洋炮的威力。太平军的成功使清军认识到现代武器的重要性,特别是在与外国军队的交战中屡次失败,更加深了对西方技术的渴求。 内忧外患:清政府在经历了严重的内部动乱后,调整战略,决定将平定内乱作为首要任务,并与西方国家缓和关系,以便集中力量应对太平天国的威胁。恭亲王奕䜣等洋务派领导人意识到,洋人并不是最大的威胁,真正的“心腹之患”是内部的农民起义。 政策推动:1861年,奕䜣等人上奏《通筹夷务全局酌拟章程六条》,为洋务运动奠定了政策基础,开始鼓励地方官员学习西方技术,购买西式武器。 洋务运动的主要措施 军工厂建设:洋务运动初期,清政府设立军工厂以支持镇压太平军。曾国藩在安庆建立内军械所,李鸿章在上海创建洋炮局,逐步形成了中国近代工业的雏形。 大型军火企业:1865年至1867年间,清政府兴办了多个大型军工企业,如江南制造总局、马尾船厂等,开始系统性地发展军工产业。 民用工业发展:为了实现自强求富的目标,洋务派开始兴办民用工业,轮船招商局和开平煤矿等企业取得了一定的成功,为后来的工业化奠定了基础。 军事训练与海军建设:清政府开始采用新式训练方法,组建新式陆军和海军。虽然北洋水师在规模上有所扩展,但由于管理不善和训练不足,最终在甲午战争中遭遇惨败。 成果与局限 洋务运动虽然在一定程度上推动了中国的工业化进程,培养了一批技术人才,但由于缺乏制度性变革,最终未能达到预期的效果。北洋水师的失败象征着洋务运动的局限性,表明单纯依靠器物的现代化无法解决深层次的政治和社会问题。 结论 洋务运动是中国近代化进程中的重要一环,为后来的维新变法和更深层次的改革提供了启示。它的失败促使知识分子认识到,只有进行全面的制度改革,才能真正实现国家的强盛与富裕。