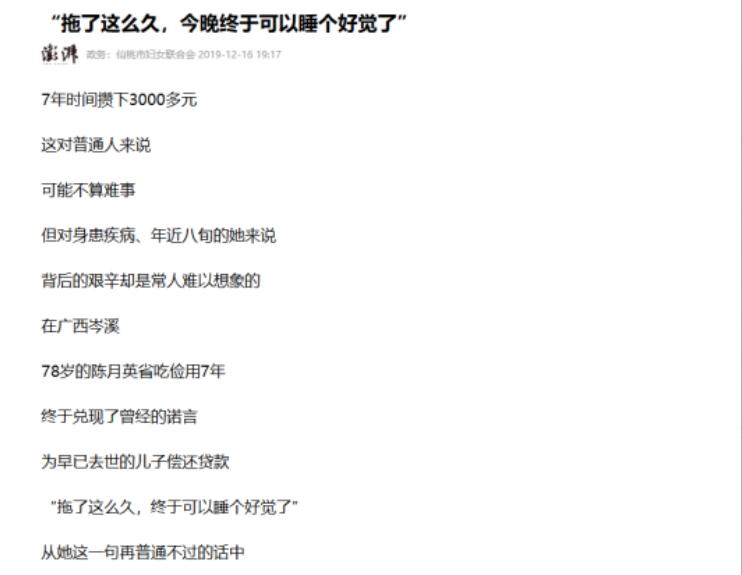

广西一78岁老人欠了银行3000元,当银行行长亲自来收账的时候,才发现这笔钱是七年前老人他的儿子贷的款,然而本金和历史还完的那一刻,老人如释重负。 (麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,感谢您的支持,文章内容有可靠的信息来源) 在广西岑溪市的群山深处,有这样一位老人,她用七年时间还清了一笔看似微不足道的债务,这个故事乍一听平平无奇,细细品味却蕴含着中国社会变迁的缩影。 陈月英,一个78岁的农村老太太,用她粗糙的双手诠释了什么叫诚信,在这个快节奏的时代,3000元或许只是一顿饭钱,但对陈月英来说,却是一座难以逾越的大山。 故事要从七年前说起,那时候陈月英的二儿子杨昌杰因病去世,留下一笔2000元的贷款,在中国传统观念里,死者已矣,生者如斯,可陈月英却选择了一条艰难的路。 她决定替儿子还清这笔债务,这个决定看似简单,实则艰难,要知道陈月英不仅要偿还债务,还要独自抚养孙女,在农村这样的情况并不罕见。 陈月英的生活并不轻松,她没有固定收入,只能靠着一亩三分地和几棵砂糖橘树维持生计,为了省钱她多年不添置新衣,饮食也十分简单。 在中国农村,老年人的生活往往充满艰辛,他们不仅要照顾自己,还要承担家庭责任,陈月英的故事,正是这一现象的生动写照。 七年来陈月英起早贪黑地干活,她种地、养鸡、捡废品,把每一分钱都攒起来,在她眼里这不仅仅是一笔债务,更是对儿子的承诺。 中国人常说“一诺千金”,陈月英用行动诠释了这句话的含义,她的坚持体现了中华民族的传统美德,在物质至上的今天,这种品质显得尤为珍贵。 陈月英的还款之路并不平坦,她多次步行二十多公里山路,只为省下几块钱的车费,每次攒够几百块,她就风雨无阻地去银行还钱。 在中国广大农村地区,像陈月英这样的老人并不少见,他们默默承担着家庭重担,用自己的方式诠释着责任与担当。 2019年深秋,陈月英终于攒够了最后一笔钱,她颤抖着手拨通了银行行长贤军的电话,这个电话是七年坚持的终点,也是新生活的起点。 贤军接到电话后,立即驱车前往,当他看到陈月英家中简陋的条件时,不禁湿了眼眶,这一幕,折射出中国农村发展的不平衡性。 陈月英从床底下摸出一个布包,里面是整整齐齐的纸币和硬币,这些零钱承载着她七年的辛劳与汗水,在她眼中这不仅是钱,更是对儿子的承诺。 当本金和利息终于还清时,陈月英露出了欣慰的笑容,她说:“今晚终于可以睡个好觉了,”这句话道出了她七年来的心路历程。 陈月英的故事很快传开了,在这个信息高度流通的时代,一个普通老人的诚信之举引发了广泛关注,这反映出当今社会对道德典范的渴望。 银行员工被陈月英的精神深深打动,他们自发组织了一次捐款活动,为她筹集了9300元善款,这种自发的善举体现了中国社会的互助精神。 当地政府也迅速行动起来,他们为陈月英申请了低保和养老金,改善了她的生活条件,这显示出我国社会保障体系正在不断完善。 社会各界的爱心人士纷纷伸出援手,为老人送去生活物资和慰问金,这种现象折射出中国传统的邻里互助精神在现代社会中的延续。 陈月英的事迹被广泛报道引发了人们对农村老年人生活状况的关注,这促使社会重新审视农村养老问题,推动相关政策的制定和完善。 之后陈月英被评为“诚信道德模范”,她的故事甚至被写入当地教材,这种做法体现了社会对正面价值观的传播和弘扬。 陈月英的经历也促进了农村金融服务的改善和创新,银行开始思考如何为农村居民提供更适合的金融产品和服务,以满足他们的实际需求。 这个看似普通的还款故事,实际上折射出了中国社会的诸多方面,它既展现了传统美德的力量,也反映了社会发展中的问题和挑战。 陈月英用七年时间还清3000元债务的故事,看似微不足道,却蕴含深刻的社会意义,它不仅是一个关于诚信的故事,更是中国社会变迁的缩影。 陈月英的故事,乍看之下只是一个普通老人还债的平凡事迹,但细细品味我们能从中看到中国社会的缩影和时代的变迁。 这个故事体现了中华民族的传统美德,诚信、坚持、责任感这些看似老套的词语,在陈月英身上得到了最生动的诠释,在这个物欲横流的时代,她用行动告诉我们,这些品质才是一个人最宝贵的财富。 陈月英的故事引发了对诚信教育的重视,在当今社会,诚信缺失已成为一个普遍问题,通过弘扬像陈月英这样的典型事迹,有助于培养社会的诚信风气。 而陈月英的故事虽小,却映射出大时代的变迁,它既展现了中华民族的传统美德,也反映了社会发展中的问题和挑战,这个故事提醒我们在追求物质生活的同时,不要忘记培养良好的品德,因为这才是一个社会持续发展的根本。 信源:澎湃新闻