明朝开国后,朱元璋不顾文官们的反对,于洪武十一年(1378)大封诸子为王,第十一子朱椿封为蜀王,封地在成都府。朱椿的生母为滁阳王郭子兴之女郭氏,他的外公郭子兴是朱元璋的恩公,对其有知遇之恩,朱元璋正是继承了郭子兴的濠州军才得以成为一方领袖。

洪武十八年(1385),蜀王朱椿娶永昌侯蓝玉之女为正妃,随后被派到凤阳“阅武”,他在这里读书论经,礼贤下士,写下“忠孝为藩”四字以自警,数召学者与之讲论,又建宝训堂奉《皇明祖训》与先代帝王经典。朱椿不仅自己爱学习,还聘请师傅教育扈卫百官子弟中的俊秀者,朱元璋听说后称赞他为“蜀秀才”。

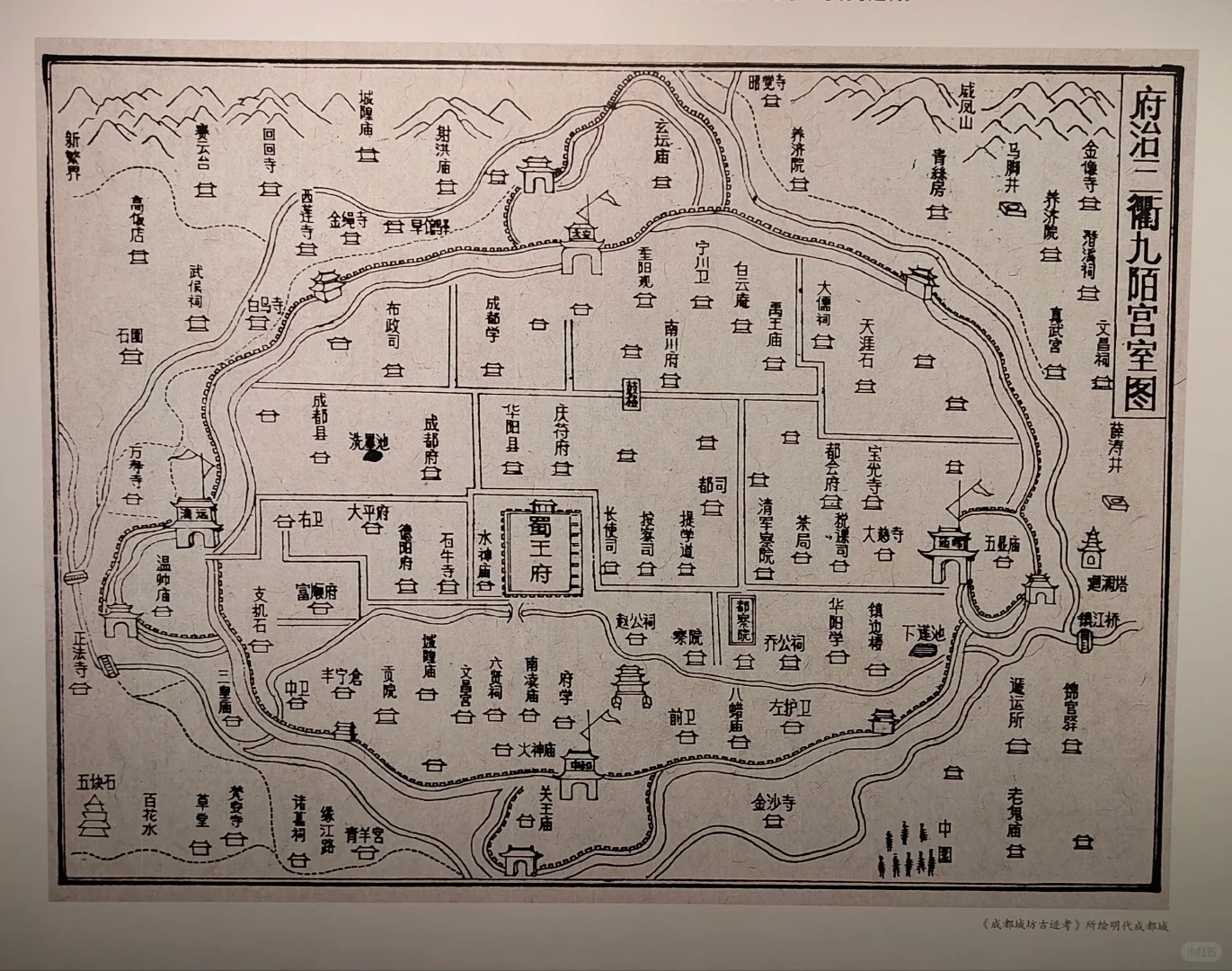

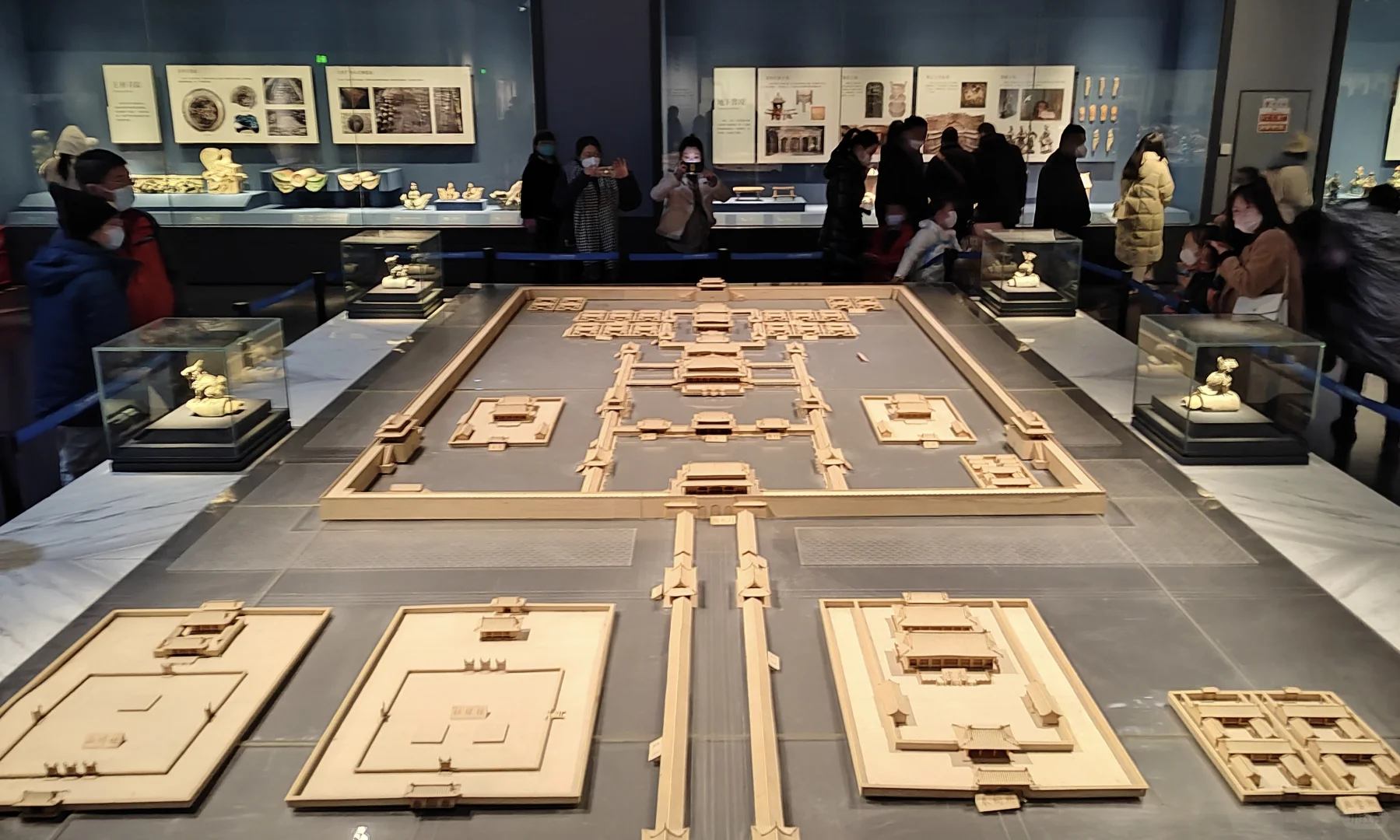

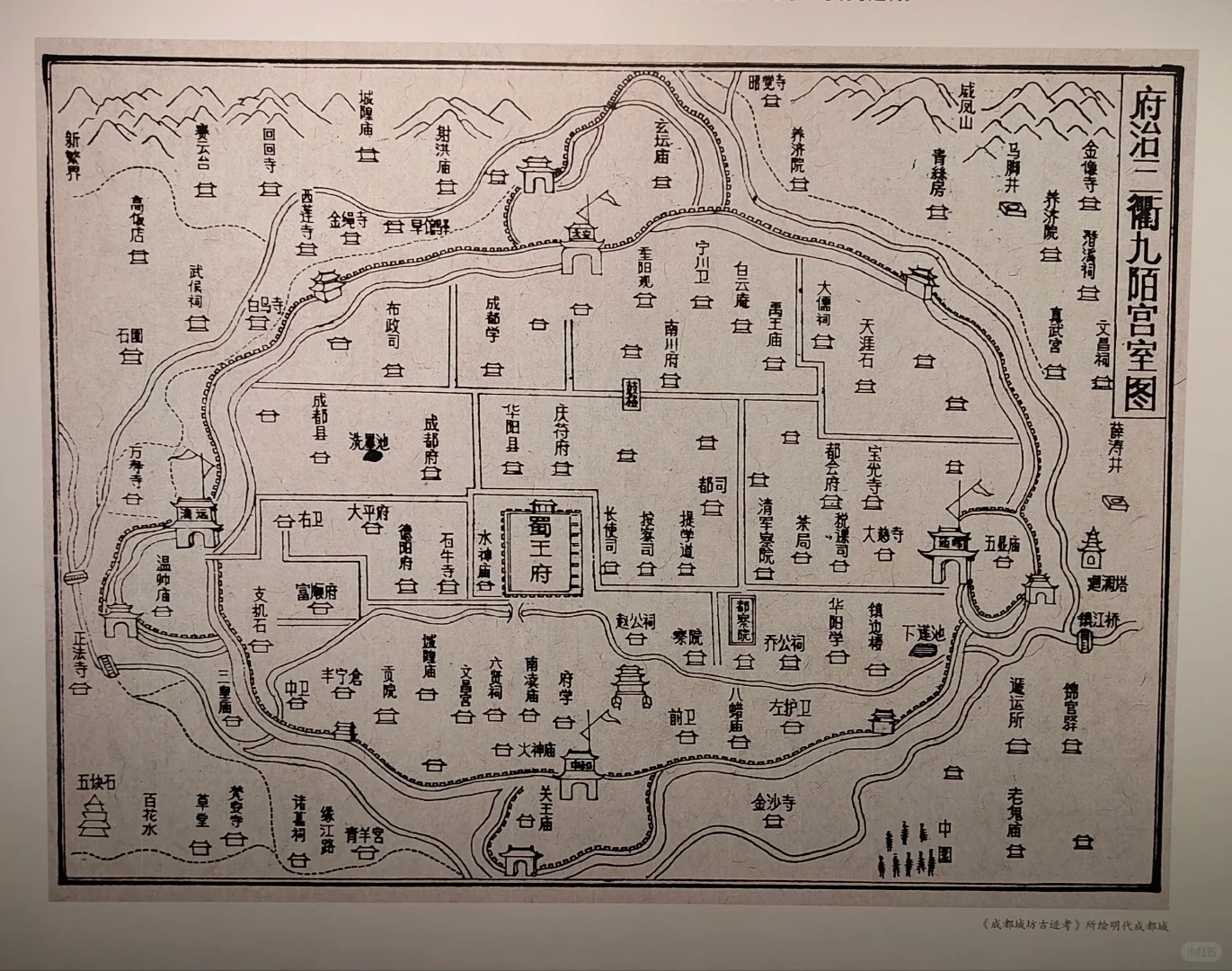

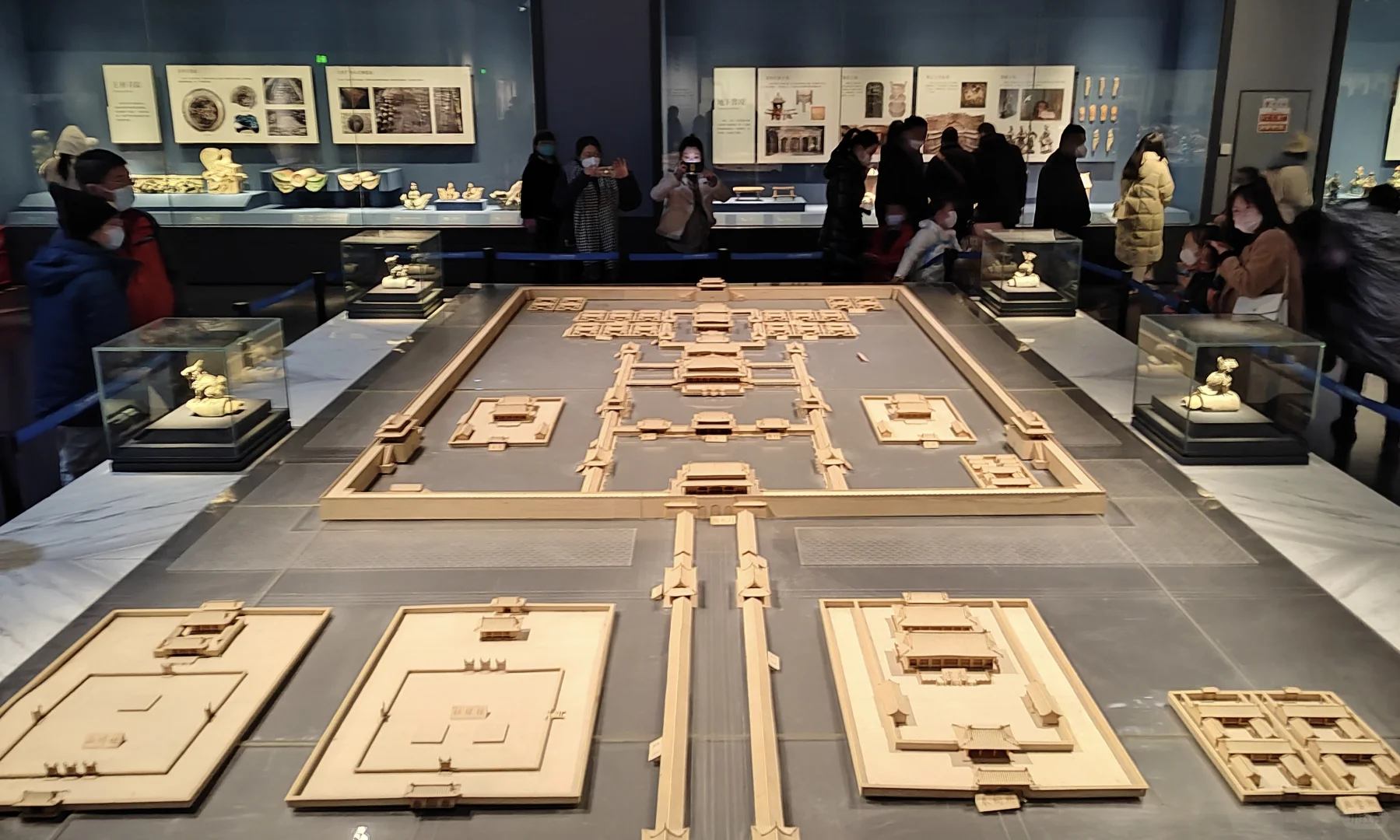

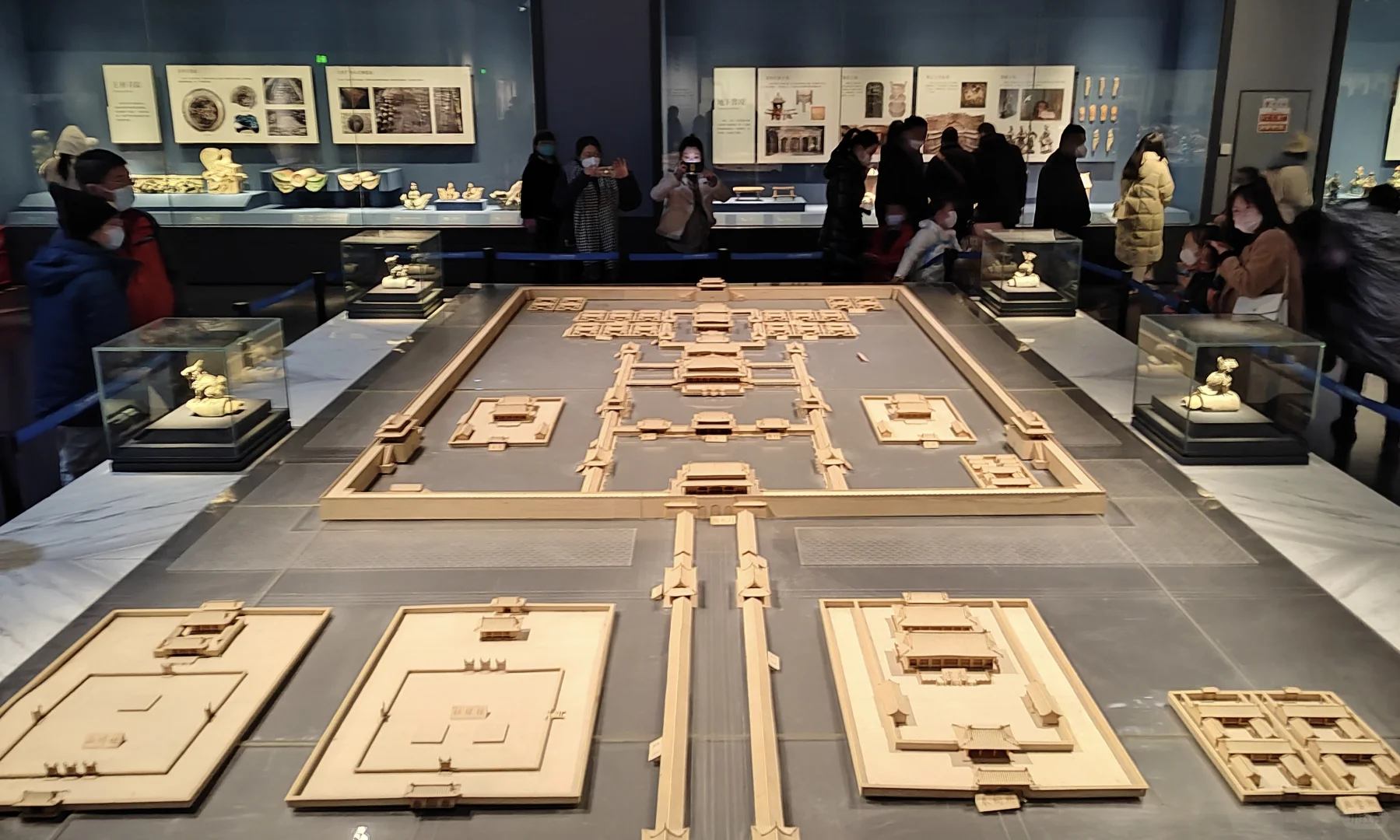

洪武二十二年(1389),朱椿被召还南京,次年正月前往成都就藩。当时发生了“西番蛮人”烧毁黑崖关(今四川汉源)的变乱,朱椿派其都指挥使瞿能、同知徐凯率一万三千人前往大渡河与蓝玉会师,平乱后核取征南将士中多有军功的老兵充任王府护卫,蜀王府三护卫共有兵约1.47万人。

建文元年(1399),朱允炆即位后推行削藩政策,因蜀王朱椿素有德行,代王朱桂被送往蜀王府“以德化之”。建文四年(1402),燕王朱棣攻入南京称帝,朱椿于九月亲赴朝觐,受褒奖而还。永乐十四年(1416年),朱椿得知同母弟谷王朱橞密谋起兵后秘密上奏给朱棣,朱棣褒奖他道:“贤弟此心,周公忠存王室之心也。”

朱椿“以礼教守西陲”“以诗书礼乐化一方”,在四川大兴文风。他在成都设宝贤堂,与官属讲论学问,常视察成都府学,还将自己的禄米分出一部分来接济老师,又曾招揽方孝孺、陈南宾、王绅等外地贤士来四川讲学,同时延揽刻书匠来四川刻书,推动了四川文教的发展。

对于宗教,朱椿认为“我西土杂居羌戎,勇悍善斗,虽死不厌,惟僧可化,是我蜀人奉之为甚”,故大量创立佛寺、道观,对藏传佛教也给予相当的关照。蜀王府的家风即所谓“献王家范”在明朝诸藩中独树一帜,后来被明孝宗要求其他诸藩学习,明代人评价为“蜀多贤王”。

永乐二十一年(1423),朱椿薨逝,享年五十三岁。朝廷辍朝七日,赠谥号“献”。