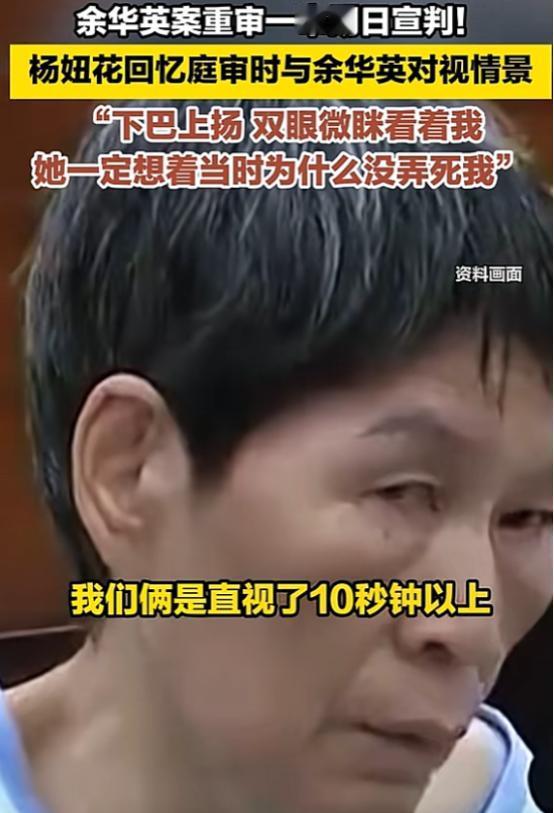

“当年怎么没弄S你!”贵州贵阳,拐卖儿童案法院宣判时,一审被判死刑的余华英下巴上扬,双眼微眯,恶狠狠盯了杨妞花15秒,法警发现后立即将余华英带走,事后杨妞花的话令人脊背发凉! 一个个家庭支离破碎,一张张寻人启事在风中飘零。被拐卖儿童的命运,如同一道无法愈合的伤口,深深地刺痛着社会的神经。余华英案的审判,不仅仅是对一个罪犯的清算,更是对社会良知和法律底线的拷问。 余华英,一个名字,背后却是一连串令人发指的罪行。最初,或许只是为了蝇头小利,她将魔爪伸向了那些无辜的孩子。一步错,步步错,最终将她推向了犯罪的深渊。她将生命视为商品,进行着泯灭人性的交易,最终亲手编织了一张巨大的罪恶网络。 拐卖儿童,这古老的罪恶,其根源深植于社会和人性的阴暗角落。贫穷、愚昧、法制观念淡薄,这些都为拐卖犯罪提供了滋生的土壤。余华英案,只是这黑暗现实的一个缩影,它暴露出我们社会机制中存在的漏洞和人性的脆弱。 杨妞花,一个被拐卖的孩子,在苦难中长大。破碎的记忆,如同散落的拼图,在她心中挥之不去。她不甘心命运的摆布,凭借着对亲情的渴望,她开始了漫漫寻亲路。这不仅是她个人的抗争,更是对罪恶的无声控诉。 杨妞花的寻亲之旅,并非孤军奋战。社会各界伸出援手,法律也提供了坚实的保障。公众的关注、警方的努力、媒体的报道,共同汇聚成一股强大的力量,推动着案件的侦破。这展现了社会正义的力量,也预示着拐卖儿童犯罪终将受到法律的严惩。 法庭之上,余华英的冷漠令人心寒。她对于自己的罪行毫无悔意,甚至对受害者投以恶毒的目光。法律的温度,与她的冷血形成了鲜明的对比。死刑的判决,是对她罪行的最终审判,也是对受害者尊严的捍卫。 拐卖儿童罪,在我国法律体系中一直占据着重要的位置。《刑法》的修订,不断加强对这一犯罪的打击力度。死刑的适用,体现了法律的威慑力,也彰显了社会对拐卖儿童犯罪的零容忍态度。 预防拐卖,需要从家庭做起。加强家庭教育,提高儿童的防拐意识,是构筑安全防线的第一步。同时,也要建立健全心理援助网络,帮助那些受到伤害的家庭走出阴影,重建生活。 政府、社会组织、媒体,都应该在防拐工作中发挥积极作用。建立跨界合作机制,形成合力,才能有效遏制拐卖犯罪的蔓延。政府应该加大投入,完善相关政策;社会组织可以提供专业的服务和支持;媒体则可以通过宣传教育,提高公众的防拐意识。 法律是防拐工作的基石。进一步完善《刑法》的规定,加强对拐卖犯罪的打击力度,是当务之急。同时,也要探索新的司法实践,例如庭前干预、证据固定、量刑指导等,提高办案效率,保障司法公正。 科技的进步,为防拐工作提供了新的手段。人工智能、人脸识别、大数据分析等技术,可以有效地提高侦破效率,帮助被拐儿童早日回家。 拐卖儿童,是一个全球性的问题。加强国际合作,建立跨国追捕机制、法律协调机制、信息共享机制,才能有效打击跨境拐卖犯罪。 余华英案,敲响了警钟。它提醒我们,拐卖儿童犯罪依然存在,防拐工作任重道远。只有构建多维防控体系,才能为孩子们筑起坚固的防线。法律的严惩,只是治标之策,更重要的是要从源头上预防犯罪的发生。 余华英与杨妞花,两个命运交织的个体,成为了中国反拐历史的一个注脚。为了让每一个孩子都能在阳光下健康成长,我们必须不断努力,完善法律,加强合作,深化社会意识。只有这样,才能将防范拐卖犯罪的“刺”与“盾”之舞,演变成一首充满希望与正义的和谐乐章。 (信息来源:余华英庭审画面!当年被拐卖儿童亲手将“恶魔”送上法庭2024-10-11 14:53·北京日报客户端)