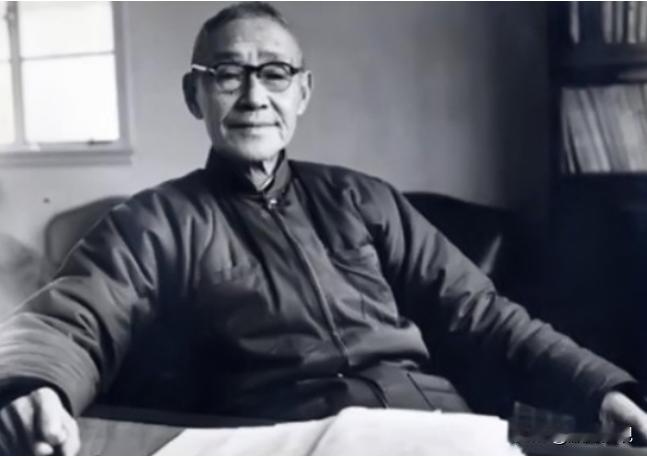

1941年,青霉素被西方列为军事机密,这让中国军民每当伤口感染、红肿疼痛时,只能默默忍受,直到死亡,这时,汤飞凡却说:“我有一个办法。” (来源:上海记忆:国家的科学公仆--记中国第一代医学病毒学家汤飞凡) 汤飞凡出生在晚清时期一个家道中落的书香门第,祖上都是读书人,但都不怎么会理财,到了汤飞凡这一代,家境已经每况愈下。 不过,汤飞凡的父亲依然坚持让他读书,希望他能有所作为。 从小目睹着国家积贫积弱、百姓饱受疾病折磨,汤飞凡内心深处埋下了一颗救国救民的种子。 于是,他决定学医。 后来,汤飞凡考入了湖南湘雅医学专门学校,开始了他的医学之路。 这所学校是由美国人创办的,当时入学考试要求考英语,而汤飞凡之前并没有学过英语。 但他没有放弃,而是勇敢地向主考官请求免试英语,承诺之后会努力补习。 考官被他的勇气和决心感动了,决定破格录取他。 进入湘雅医学院后,汤飞凡如饥似渴地学习着医学知识。 他深受当时西方微生物学研究热潮的影响,立志要成为像巴斯德、科赫那样的科学巨匠,为人类健康事业贡献力量。 为了更好地学习细菌学,汤飞凡又去协和医学院的细菌学系深造。 在那里,他刻苦钻研,掌握了扎实的细菌学理论和实验技术,并确立了“手脑并用”的科学研究原则。 1925年,汤飞凡获得了哈佛大学医学院的奖学金,和妻子一起去美国学习细菌学。 在哈佛,他加入了当时病毒学研究的先驱团队,一头扎进了这个充满未知和挑战的领域。 当时,病毒学还是个新兴学科,很多基础理论和实验技术都不完善。 汤飞凡与同事们一起,利用离心、过滤等物理方法研究病毒的形状和特性,证明了病毒是可以自我复制的生命体,为病毒学的建立和发展做出了重要贡献。 1928年,颜福庆邀请他回国,到中央大学医学院教书,一起为国家的医学教育贡献力量。 虽然当时国内的科研条件还很落后,但汤飞凡还是放弃了在美国的优越生活,毅然回到了祖国。 汤飞凡回国后,从头开始,一点一点地建立了细菌学实验室。 他不仅要亲自授课,还要想方设法筹集经费、购买设备。 在非常艰苦的条件下,他依然坚持做科研,发表了多篇有国际影响力的论文。 1937年,抗日战争全面爆发,汤飞凡立刻加入了抗日救亡的行列。 他跟着上海医学院的医疗队去了抗战前线,在战场上救死扶伤。 看到同胞们在战争中受苦,汤飞凡更加坚定了要用科学来拯救国家的信念。 随着战争形势的恶化,国民政府决定将中央防疫处迁往大后方。 汤飞凡在关键时刻被任命为中央防疫处处长,负责重建工作。 他带领团队克服重重困难,在昆明建立了新的防疫处,并迅速恢复了疫苗和血清的生产,为抗战前线和后方提供了重要的医疗保障。 就在这段时间,汤飞凡开始了对青霉素的研究。 为了打破西方的技术垄断,他带领团队在简陋的条件下夜以继日地进行实验。 功夫不负有心人,经过无数次的尝试,汤飞凡终于在1943年成功研制出中国第一批青霉素。 这批青霉素的成功研制,不仅打破了西方国家的技术封锁,更重要的是,它为无数中国军民带来了生的希望。 除了青霉素,汤飞凡在沙眼病原体的研究上也取得了举世瞩目的成就。 沙眼是一种古老的眼科疾病,在全世界范围内广泛流行,尤其是在卫生条件较差的地区,沙眼的发病率极高。 长期以来,沙眼的病因一直是个谜,这给沙眼的防治带来了很大困难。 早在20世纪30年代,汤飞凡就敏锐地意识到,微生物世界是一个复杂多样的世界,在病毒和细菌之间,可能还存在着一种“过渡微生物”。 基于这种科学的洞察力,他开始着手研究沙眼的病原体。 经过多年的研究,汤飞凡和他的团队终于在1955年成功从沙眼患者的眼结膜中分离出了沙眼病毒。 为了验证这种病毒的致病性,汤飞凡不惜以身试险,将病毒滴入了自己的眼睛。 在接下来的40天里,汤飞凡的眼睛出现了典型的沙眼症状,但他坚持不治疗,直到最后确定这种病毒就是沙眼的真正原因。 汤飞凡的发现震惊了世界,沙眼病毒也被国际上命名为“汤氏病毒”,这一发现为沙眼的防治开辟了新的途径。 为了表彰他在沙眼研究中的突出贡献,国际沙眼防治组织在1981年给他颁发了金质沙眼奖章。 汤飞凡的一生,是为科学献身的一生,也是为祖国奉献的一生。 1958年,这位曾经为国家和人民立下汗马功劳的科学家,被无情地打压。 1958年9月30日,汤飞凡在巨大的心理压力下,选择了结束自己的生命。这位杰出的科学家就这样离开了我们。 汤飞凡的悲剧,是那个时代的悲剧,也是中国科学界的巨大损失。 他的名字,将永远镌刻在中国医学史的丰碑上,他的精神,也将永远激励着后人,为科学的进步,为祖国的繁荣富强,不懈奋斗!