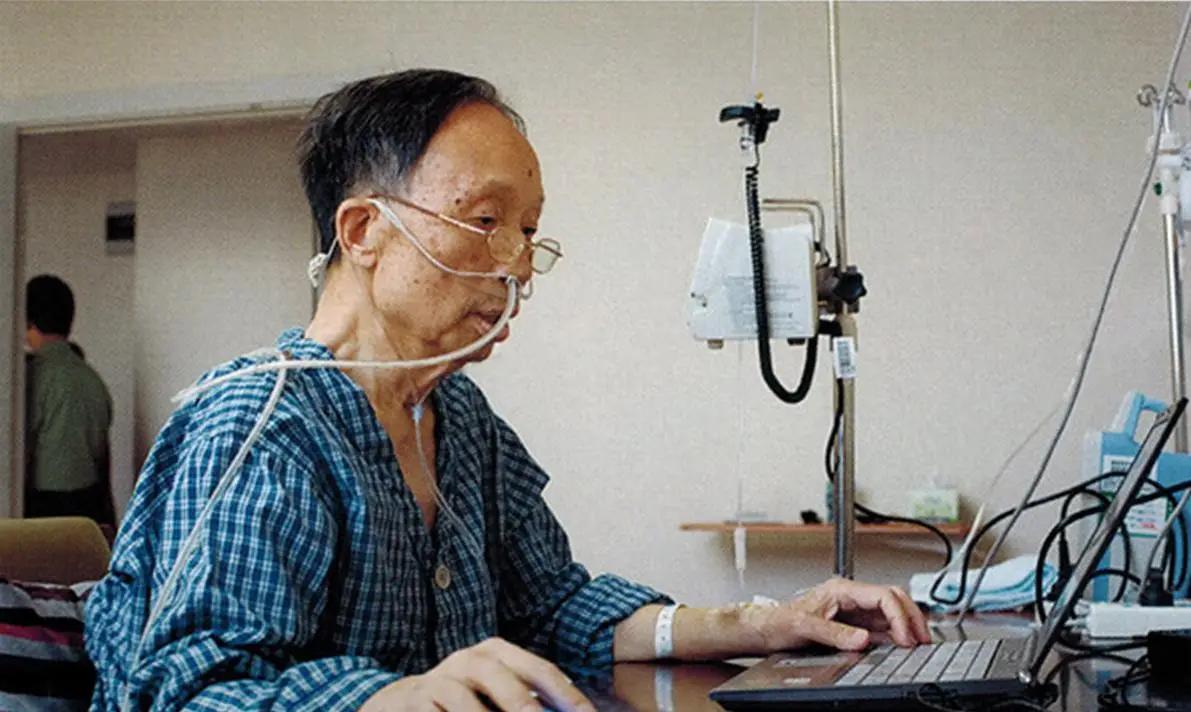

“有他在,没人敢对中国动武!”如果不是他去世前的视频被曝光,可能很多中国人都不认识这位“两弹元勋”,临终前仍然心系国家,这个人就是爆炸力学工程技术专家——林俊德! (文章内容有可靠的信息来源,全部赘述在文章末尾,) 2012年5月31日,北京某军区医院的重症监护室内,一位74岁的老人正与死神赛跑。 他的身上插满了各种管子,脸上戴着氧气面罩,但他的目光依然坚定地盯着面前的笔记本电脑屏幕,这位老人就是中国工程院院士、著名核武器专家林俊德。 在生命的最后时刻,林俊德仍然在为国家的核事业奋斗,他虚弱的手指在键盘上缓慢移动,一遍又一遍地检查着电脑里的资料。 医护人员和家属焦急地守在一旁,希望他能够放下工作,安心休息,然而林俊德却坚持要完成最后的工作。 当天下午,林俊德终于艰难地说出了他人生中的最后一句话:“C盘,我做完了,”话音刚落,这位为中国核事业奉献了一生的科学家永远闭上了眼睛。 他用生命中最后的十个小时,完成了毕生心血的整理工作,将宝贵的科研资料留给了祖国。 林俊德的一生是中国核事业发展的缩影,他出生于1938年,正值中华民族处于危难之秋,童年时期,林俊德就经历了家庭的变故。 1953年,年仅15岁的林俊德失去了父亲,父亲因长期高强度工作积劳成疾去世,使得原本就不富裕的家庭陷入了更大的困境。 然而命运的打击并没有击垮这个坚强的少年,林俊德凭借着自己的聪明才智和刻苦努力,在学习上取得了优异的成绩。 1955年,林俊德以优异的成绩考入了浙江大学机械工程系,然而家庭的经济状况仍然是一个巨大的挑战。 为了帮助这个村里唯一的大学生圆梦,乡亲们凑了50元钱,母校也资助了20元,就这样林俊德带着70元钱和全村人的期望,踏上了求学之路。 在大学期间,林俊德将全部精力都投入到了学习中,他深知自己肩负着家人和乡亲的期望,更清楚国家对人才的渴求。 1960年林俊德大学毕业,与许多同学选择继续深造不同,他选择了直接参加工作。 他被分配到了国防科委下属研究所,开始了他为国防事业奉献的漫长征程,两年后,他又被派往哈尔滨军事工程学院进修,进一步充实了自己的知识储备。 这段经历对林俊德来说宛如重获新生,他如饥似渴地汲取着各种专业知识,为日后投身核事业做好了充分准备。 1963年25岁的林俊德接受了一项艰巨的任务,研制测量核爆炸冲击波压力自记仪,这个项目在国内是首创,难度可想而知。 当时的中国还没有自己的核武器,连基本的数据都无从得知,林俊德和他的团队面临的是一片空白。 更棘手的是,留给他们的时间不足一年,国家的核试验已经进入最后阶段,他们必须在极短的时间内完成这个看似不可能的任务。 在马兰基地,林俊德和他的团队克服了常人难以想象的艰苦环境,酷热的戈壁滩上,他们顶着烈日进行实验,寒冷的冬夜里,他们挑灯夜战,分析数据。 林俊德常常工作到深夜,休息时间只有短短几个小时,但他从未抱怨过工作的辛苦,反而总是以身作则,鼓舞团队成员。 功夫不负有心人,1964年在林俊德和团队的不懈努力下,中国第一批测量核爆炸冲击波的钟表式压力自记仪终于问世。 这个看似简单的仪器,凝聚了无数科研人员的心血,它的诞生为中国核试验的成功奠定了重要基础。 1964年10月16日,中国第一颗原子弹在罗布泊试验场成功爆炸,在那个激动人心的时刻,林俊德和他的同事们冒着被辐射的危险,深入现场收集数据。 从此林俊德的名字虽然消失在公众视野,但他的身影却出现在了此后32年间的45次核试验中。 他舍生忘死,只为祖国的国防事业能够更进一步,在这个过程中,林俊德付出了常人难以想象的代价。 他长期与家人聚少离多,错过了许多重要的家庭时刻,但他始终坚信,自己所做的一切都是值得的。 林俊德的付出得到了国家的肯定,他获得了“两弹一星”功勋奖章,这是中国国防科技工作者的最高荣誉。 此外他还获得了包括国家科技进步特等奖在内的多项国家级奖励,然而这些荣誉对林俊德来说,远不如国家核事业的进步来得重要。 即使在晚年,林俊德仍然心系国家的科技发展,他经常为年轻的科研人员传授经验,鼓励他们为国家的科技事业贡献力量。 他还参与编写了《核武器效应》等多部重要专著,为中国核科技事业的持续发展做出了重要贡献。 2012年5月,林俊德被诊断出患有晚期胆管癌,面对这个噩耗,他没有选择停下脚步。 他拒绝了手术和化疗,担心这会影响他的工作,直到生命的最后一刻,他仍然在为国家的核事业奋斗。 林俊德去世后根据他的遗愿,被安葬在了马兰,那片他付出了半个世纪心血的土地上。 来源: 光明网2024年3月13日《泪目!“两弹一星”林俊德院士生前留下163个字遗言》